LA RIVOLUZIONE

DI MILANO 1848

le

immagini della rivoluzione

( a fondo pagina: "FU VERA GLORIA?" e di chi?)

Arrivano le prime notizie della Rivoluzione a Vienna

(Quadro

di Alessandro Durini)

La folla ri raduna a Piazza Castello (Stampa

dell'epoca)

L'assalto al Palazzo del Governo, in Borgo Monforte

il 18 marzo (Stampa dell'epoca)

La presa del Palazzo del Governo

(Stampa dell'epoca)

Si formano le prima barricate

Barricate al Dazio di Brera (Acq. di F.

Donghi - Stampa dell'epoca)

Barricate all'angolo di Contrada S. Martino (Acq.

di F. Longhi - Stampa dell'epoca)

Barricate in Contrada de' Nobili (Acq. F. Longhi

- Stampa dell'epoca)

Barricate in Contrada del Borghetto (Acq. di F.

Longhi - Stampa dell'epoca)

La presa del Palazzo del Genio -

Stampa dell'epoca

Barricate a Corso di Porta Romana (Acq. di F. Donghi

- Stampa dell'epoca)

Barricate in corso di Porta Romana (Acq. di F. Donghi

- Stampa dell'epoca)

Barricate a Borgo della Stella a Porta Tosa (Acq.

di F. Donghi - Stampa dell'epoca)

il 27 marzo a Porta Tosa (Da Mondo Illustrato del 1848)

La cacciata degli Austriaci a Porta Tosa (Tempera di C. Bossoli - Stampa

dell'epoca)

-

____________________________________

Le Cinque giornate di Milano. Fu vera gloria?

Mille

popolani

mandati a morire

per difendere

gli interessi dei signori

( del "diritto

divino" )

di PAOLO DEOTTO

I regolamenti dell’esercito austro-ungarico nel 1848 erano rigidi e non lasciavano spazio a raffinatezze che sarebbero venute molto tempo dopo: anche d’estate la divisa era abbastanza pesante, lo zaino era molto pesante, il fucile invece pure. Del resto, un soldato è un soldato, e deve saper sopportare ogni fatica, d’estate come d’inverno. Ma quella domenica 6 agosto 1848 ai soldati austriaci che entravano (o meglio, rientravano) in Milano fu almeno risparmiata la fatica di combattere. Nell’afa estiva si concludevano le Cinque Giornate, che erano durate un po’ di più, centotrentacinque giorni, e si concludevano in modo curioso, col popolino che acclamava le stesse truppe contro cui aveva combattuto pochi mesi prima e che inneggiava al Maresciallo Radetzky, che fino a qualche giorno prima era uno dei simboli della tirannide e dell’oppressione.

Popolino fellone? Forse, ma forse anche no. E come fanno cinque giornate a durare centotrentacinque giorni? Centotrentacinque furono i giorni in cui Milano si governò liberamente, dopo che l’insurrezione delle "Cinque Giornate" aveva indotto alla ritirata le truppe di occupazione austro-ungariche. Ma in questo breve lasso di tempo accaddero molti eventi significativi che ci permettono di rispondere alla prima domanda: popolino fellone? Forse no.

Dai tempi dell’antico Egitto, quando i Faraoni, asserendo tout court di essere Dei e Figli di Dei, imponevano al popolo dai due ai quattro mesi di lavoro gratuito per costruire quei monumenti che tuttora ammiriamo (e che, al di là della loro magnificenza, non possono non essere classificati come esempi del più crudele sfruttamento), la Storia ci offre innumerevoli esempi di come il "popolo" sia chiamato sovente a far da protagonista a cause non sue, in cui la faziosità dell’informazione diviene la norma, ma in cui il risultato normale è che il popolo stesso paga il conto più alto. In questo senso non fanno eccezione gli avvenimenti passati alla storia come le "Cinque Giornate di Milano". Il tributo di sangue più alto fu pagato dai popolani, che lasciarono sul terreno oltre mille morti, e questo ha permesso a tanta storiografia di parlare della rivolta di popolo contro l’occupante.

Ma le origini effettive di questa rivolta e le particolarità del momento storico divengono un po’ più chiare quando si esaminano le reali condizioni di vita nel Lombardo Veneto e quando si studiano i pasticci, le improvvisazioni, le divisioni, le ambiguità che caratterizzarono il comportamento della nuova classe dirigente lombarda nonché di quel Re Sabaudo che ci mise molto tempo per accorrere in aiuto degli insorti, ma ne impiegò molto meno quando si trattò di avviare una pace separata con Radetzky e ne impiegò pochissimo quando, resosi conto di essere stato raggirato dal vecchio volpone austriaco, scappò nottetempo da Milano, dopo aver promesso ai milanesi tutto il suo appoggio. Se dunque è fellone chi, dopo essere stato usato e ingannato, si ritrova con gli stessi problemi di prima, ma un po’ più complicati, e si rifugia allora in una lode dei vecchi padroni, ebbene possiamo dire che il popolino milanese fu fellone.

Le premesse. Sia ben chiaro che non vogliamo scrivere una Storia di buoni e cattivi, appunto perché scriviamo Storia e non fiabe; né vogliamo cedere alla facile tentazione di capovolgere semplicemente i ruoli dei buoni e dei cattivi assegnati dalla storiografia oleografica fin qui imperante. Siamo piuttosto convinti che sia necessario scrollarsi di dosso una retorica che ha inquinato tutto lo studio storico di quel periodo estremamente complesso che fu il XIX secolo e che ha impedito finora di leggere con lucidità e lealtà tutta la vicenda del Risorgimento".

L’imperatore asburgico non era certo un cherubino e aveva cura, come tutti i regnanti, di tutelare gli interessi della Casa. Ma è indubitabile che l’Impero Austro Ungarico aveva avviato sui suoi immensi territori dei processi di modernizzazione che, nascessero da particolare bontà d’animo o piuttosto da un po’ di lungimiranza politica, rappresentavano comunque un unicum in un’Europa che soprattutto si era preoccupata, dopo il terremoto napoleonico, di restaurare i diritti delle Case Regnanti. Per restare all’ambito che ci interessa, nel Regno Lombardo Veneto, in cui l’autorità imperiale era rappresentata da un Viceré e da un Governatore, ricordiamo che lo scontro vero si stava attuando già da tempo tra nobiltà e grande possidenza da una parte, e Governo Centrale di Vienna dall’altra.

Non era uno scontro aperto, ma piuttosto un’avversione strisciante che andava consolidandosi da parte di coloro i quali (nobili e grandi proprietari terrieri) si erano in certo senso sentiti traditi da una politica viennese che, dopo la Restaurazione, non aveva potuto non tener conto delle modernizzazioni comunque portate dalle riforme napoleoniche. Se l’autorità centrale restava indiscutibilmente in mano all’Imperatore, il sistema di governo locale prevedeva una serie di organi rappresentativi che avevano alla base le assemblee dei Convocati formate da tutti i cittadini, purché iscritti nel registro delle tasse, che votavano in assemblea per l’elezione dei governi locali nei comuni piccoli e medi.

Sopra questo livello esistevano le Congregazioni che raccoglievano nobiltà e possidenza, le quali governavano i Comuni maggiori e partecipavano alle decisioni di guida dello Stato. La frizione fra questi due organi era inevitabile perché, mentre le assemblee dei Convocati rappresentavano una forma di democrazia diretta, capaci di raccogliere e dar voce anche agli interessi delle classi più umili (purché contribuenti all’erario), le Congregazioni mantenevano un atteggiamento estremamente conservatore e vedevano con ostilità (soprattutto nei centri a proprietà terriera più diffusa) il fatto che venisse data voce alla plebe, tradendo, secondo il loro punto di vista, il lavoro di riordino che si doveva fare in Europa dopo i pasticci causati dalla Rivoluzione Francese prima e dalle riforme napoleoniche poi. E infatti furono proprio le pressioni delle Congregazioni sul Governo Centrale che causarono il progressivo esautoramento delle assemblee dei Convocati; già nel 1835 i governi locali allargati venivano ridotti ad organi consultivi. D’altra parte il Governo Imperiale non poteva non tener conto delle pressioni dei nobili e della possidenza (non solo proprietari terrieri, ma anche imprenditori, grossi commercianti ecc.), che detenendo buona parte della ricchezza, erano anche le maggiori fonti (almeno potenziali) di entrate fiscali. Ma proprio su questo aspetto nasceva poi un altro motivo di contrasto, forse il maggiore, perché nasceva dal più grande centro di sentimenti dell’uomo, ossia il portafoglio.

E ci spieghiamo: un’altra delle novità che il Governo Imperiale cercava di imporre era quella di un riordino del sistema fiscale che privilegiasse l’imposizione diretta, ossia quella che, colpendo i redditi, fa ovviamente pagare di più a chi più guadagna, a scapito dell’imposizione indiretta, per sua natura iniqua, perché scarica l’onere sull’utente finale di un bene, senza tener conto delle sue capacità di reddito. Cinquant’anni più tardi il Governo Sabaudo avrebbe potuto sperimentare la popolarità delle imposte indirette, con quei moti di piazza che videro a Milano la "pacificazione" portata dai cannoni del generale Bava Beccaris. Questi concetti in materia fiscale sono per noi, oggi, ovvi e naturali. Un secolo e mezzo fa, in una società ancora basata principalmente sui privilegi di classe e sulla conservazione degli stessi, la leva fiscale poteva rappresentare un vera mina vagante, soprattutto perché un sistema fiscale equo permette anche alle classi più umili di elevarsi socialmente, mentre un sistema vessatorio, oltre che favorire i più ricchi, fa sì che i poveri continuino disciplinatamente ad essere poveri. E questo è un elemento essenziale per la conservazione dello status quo. "Vienna ladrona": questa era una delle accuse principali lanciate dagli oppositori del Governo Imperiale. Ma esaminiamo un attimo con calma la faccenda: è vero che la Lombardia, essendo la regione più ricca, era anche, nel suo complesso, il contribuente più importante dell’Impero.

Ma è altrettanto vero che gran parte di queste imposte, grosso modo la metà, rientravano in Lombardia per il finanziamento di opere pubbliche e di incentivi all’imprenditoria. La creazione dell’Università di Pavia, l’istruzione elementare pubblica, l’organizzazione di pubblici ospedali, sono tutte realizzazioni del periodo di dominazione austriaca. Cerchiamo quindi di fare il punto delle premesse. Come dicevamo dianzi, non vogliamo presentare l’imperatore asburgico come un difensore della "democrazia": sarebbe una contraddizione in termini. La polizia e la censura esistevano, funzionavano, ed erano efficienti gli organi di tutela di un potere centrale che non era assolutamente intenzionato a rinunciare a quello che considerava comunque il proprio ruolo legittimo. Ma i dati di fatto ci dicono che in un sistema poliziesco esisteva comunque uno spazio, già ampio per l’epoca, di libertà di espressione: personaggi come Enrico Cernuschi, agitatore di professione, Carlo Cattaneo, federalista dallo sdegno facile, Gabrio Casati, podestà di nomina imperiale con scarsa tendenza alla fedeltà, avrebbero avuto molte meno possibilità di azione in un sistema meno tollerante. E i dati di fatto ci dicono anche che si cercava, insieme ad una modernizzazione amministrativa, che a tutt’oggi viene guardata come esemplare, di sollevare le classi più umili, fornendo loro quei servizi che accennavamo sopra (scuola, sanità) che erano appannaggio della Chiesa, come opere di carità, o dei ricchi che potevano permetterseli.

Se si afferma, nell’Ottocento preoccupato di "restaurarsi", che lo Stato deve venire in soccorso dei più deboli, riconoscendo quindi dei diritti anche alla "plebe", si fa già un’opera di grande modernizzazione, non foss’altro perché si è compreso che la Storia va avanti da sola e che quindi le classi tendono per loro natura ad amalgamarsi, a confondersi, a generare nuovi livelli che andranno fatalmente a scuotere i vecchi equilibri, nella ricerca, sacrosanta, di una maggior giustizia sociale diffusa. E’ facile obiettare che comunque il sistema restava un sistema poliziesco. Ma questa obiezione ci sembra che francamente manchi di senso del ridicolo, perché parte dal presupposto che il Potere decida di suicidarsi: il Potere, compreso quello democratico, tende per sua natura a difendersi, e un potere dinastico non può andare oltre un certo limite.

Può però operare per il bene comune, almeno in quelle parti che non minano immediatamente la sua sopravvivenza. E a ben guardare, vedremo che la scelta del potere asburgico fu quella di operare delle riforme tranquille, di curare il bene pubblico, anche per evitare che popolazioni scontente fossero spinte alla rivolta. Insieme a questi dati di fatto interni al Regno Lombardo Veneto esisteva poi una realtà che sarà determinante nei successivi sviluppi della Storia italiana. Il piccolo Regno di Sardegna cercava da tempo un’espansione che, impensabile verso occidente, non poteva che rivolgersi ai territori padani, che avevano tra l’atro il pregio di essere, col maggior sviluppo industriale, le zone più ricche d’Italia. Non è qui il luogo per soffermarsi su quel "tumulto generalizzato" che fu il 1848. Il problema delle nazionalità, i confini rifatti a tavolino dopo la sconfitta di Napoleone, avevano generato dei problemi gravi, non dissimili da quelli che avrebbero poi sconvolto nuovamente l’Europa tra le due guerre mondiali (ad ennesima dimostrazione del fatto che la Storia non insegna mai un bel nulla agli uomini... ). Le rivolte a Parigi, Vienna, Berlino, erano senza dubbio sintomi gravi e preoccupanti di un malessere che comunque covava nel Vecchio Continente, che stava ancora cercando i suoi equilibri, illusoriamente ristabiliti dal Congresso di Vienna. Restiamo alla nostra Milano, capitale del Regno Lombardo Veneto, dove la sera del 17 marzo giunge la notizia che il governo di Vienna aveva abolito la censura e promulgato una nuova legge sulla stampa.

Curiosamente, una buona notizia fu la prima scintilla della rivolta. Se qualcuno ci considera poco rispettosi dei martiri della rivoluzione, non possiamo che chinare il capo; ma non possiamo nascondere il disagio che ci pervade quando, studiando la Storia, continuiamo a trovare che gli eroi sorgono, in genere, quando l’avversario si indebolisce o quanto meno sembra indebolirsi. E se non lo sappiamo noi italiani, antifascisti dal 26 luglio 43 e superantifascisti dal 25 aprile 45, chi meglio può saperlo? Ma torniamo a quella sera del 17 marzo 1848; già da diversi giorni la polizia aveva intensificato gli arresti di intellettuali e pubblicisti che avevano preso con un po’ troppo entusiasmo le notizie dei moti europei.

Le novità legislative da Vienna colsero impreparate le autorità locali che risposero in modo impacciato ai dimostranti che il giorno dopo, guidati da quel podestà di nomina imperiale, Conte Gabrio CASATI, si portarono al Palazzo del Governo chiedendo "riforme". Il vice governatore O’Donnell aveva chiesto al comandante militare, maresciallo conte Johann Radetzky di occupare militarmente la città. Il maresciallo non aveva voluto farlo, sia perché pressato dal Conte Casati, sia perché era convinto che la rivolta si sarebbe risolta in una bolla di sapone. Di ciò erano meno convinti, evidentemente, il governatore Spaur e il viceré Ranieri, che avevano lasciato la patata bollente in mano all’irresoluto vice governatore.

Al vice governatore fu chiesto tutto, ed egli si affrettò a firmare tutto, impaurito da una folla tumultuante che aveva invaso il Palazzo del Governo, reclamando lo scioglimento della polizia, l’istituzione della guardia civica e il trasferimento al Comune dei poteri di pubblica sicurezza. Il documento era stato steso da quel già citato Cernuschi, né si erano ascoltati gli appelli di Cattaneo al senso della misura, a non superare quelle soglie oltre le quali l’autorità imperiale avrebbe risposto con la forza. Il Conte Casati si era reso conto troppo tardi di aver messo in moto una macchina che non sapeva più come fermare, e che avrebbe portato, come ammoniva appunto nel suo buon senso CATTANEO, a "gettare il popolo inerme contro le bocche dei cannoni". La scintilla era caduta nella polveriera: il nuovo capo della polizia, Bellati, si recò invano al deposito di armi di via Santa Margherita per reclamare la consegna dei fucili: il funzionario preposto al deposito si rifiutò, adducendo che il decreto del vice governatore era stato estorto con la forza; il maresciallo Radetzky iniziava a rendersi conto che la bolla di sapone era qualcosa di ben più preoccupante e rispose: rispose da militare, da militare austriaco. Iniziavano i combattimenti. Nei primi due giorni la rivolta fu confusa, senza alcun coordinamento, ma permise di rendersi conto che il vecchio maresciallo disponeva di forze alquanto esigue, con le quali non riusciva a mantenere il controllo della situazione.

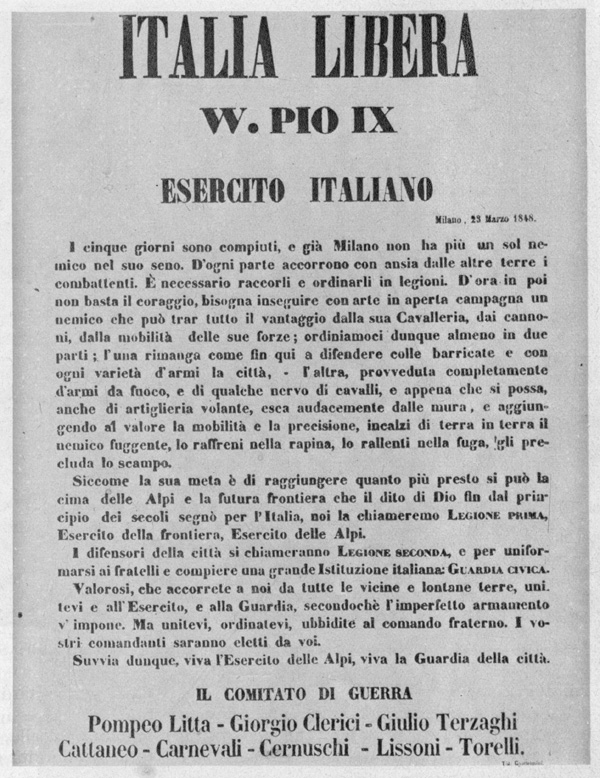

Infatti i soldati di stanza erano quattordicimila (contro i "centomila" gabellati a scopo intimidatorio) e molti di questi si rivelarono impreparati ad una guerra che si combatteva non su un campo di battaglia, ma tra mille vie e viuzze, sottoposti all’insidia che poteva venire da un tetto, da un balcone, da un angolo nascosto, magari sotto forma di un vaso da fiori gettato dall’alto, o di un pentolone di liquido bollente versato all’improvviso da una finestra. Quando la parola passa alla violenza, tutto può accadere. Le atrocità dei soldati croati vennero rintuzzate con pari impeto e si iniziò, corollario inevitabile di ogni rivoluzione, la caccia al "collaborazionista". La città era presa da una specie di frenesia e forse lo stesso agitatore ed agitato Cernuschi si rese conto che si stava superando ogni limite, visto che abbandonò i suoi tonitruanti proclami per accettare di far parte di un Consiglio di Guerra composto, oltre che da lui, da Carlo Clerici, Giulio Terzaghi e presieduto da Carlo Cattaneo. Il Consiglio cercò di moderare gli animi, evitare giustizie sommarie e dare un minimo di coordinamento ad una rivolta confusa e convulsa. Fu un "cavalcare la tigre" che sembrò dare frutti, almeno nell’intento di moderazione. Nel frattempo si muovevano però le acque dei diversi interessi in gioco. Radetzky, resosi conto che non riusciva a resistere, aveva proposto un armistizio di tre giorni, che Cattaneo aveva respinto, nella convinzione che fosse il momento di dare la spallata finale al nemico.

Non aveva torto, visto che l’indomani, 22 marzo, le truppe imperiali iniziarono ad evacuare la città. Ma nel contempo il podestà Casati aveva spedito in missione a Torino il conte Arese e il marchese D’Adda, per sollecitare l’intervento di Carlo Alberto.

Si faceva strada anche il partito dei repubblicani e il timoroso podestà si era subito messo alla ricerca di un nuovo Re da servire. Nacquero, ancora prima che fosse completata l’evacuazione da Milano delle truppe imperiali, i primi contrasti tra il Consiglio di Guerra e il podestà Casati, che nella notte del 21 dichiarò il municipio costituito in Governo Provvisorio, da lui stesso presieduto. Il mazziniano Cesare Correnti venne nominato segretario generale del nuovo organismo, con un iniziativa che ci sembra di poter definire del miglior milazzismo ante litteram. Nel frattempo Carlo Alberto faceva sapere, tramite il conte Enrico Martini, di esser pronto a soccorrere la città non appena la nobiltà milanese avesse votato un indirizzo in tal senso.

E Sua Maestà fece ingresso in città il 26 marzo, quando non c’era più nessuno da soccorrere, se non gli interessi della monarchia, minacciata dai serpeggianti progetti repubblicani dei mazziniani. In poche settimane Milano vide un fiorire di nuovi giornali, ventidue per l’esattezza, e un fiorire di strane iniziative. Si presero decisioni su problemi non certo impellenti, quali le imposte di bollo o la soglia della maggiore età, nella certezza che ormai l’esercito austriaco fosse sconfitto; le truppe piemontesi avevano assunto il controllo di un’insurrezione che ormai non c’era più ed iniziava per Carlo Alberto la disastrosa esperienza della guerra contro l’Impero Austro Ungarico.Mentre i repubblicani erano occupati in discussioni sui massimi principi (una riunione tra Mazzini e i membri del Governo Provvisorio si risolse in un nulla di fatto, condito di reciproche accuse di scarso patriottismo), mentre i moderati reclamavano l’annessione della Lombardia al Piemonte (mandando su tutte le furie Cattaneo, che li rimproverava dell’ansia di cambiar padrone), l’esercito piemontese dava prova di una totale disorganizzazione.

Lo Stato Maggiore sabaudo non aveva fornito agli ufficiali nemmeno le carte geografiche della Lombardia. Il maresciallo Radetzky, chiuso nel quadrilatero, si riorganizzava e non fece molta fatica ad opporsi alle truppe piemontesi. E Carlo Alberto tradì: altrimenti non si può definire il comportamento del Re Sabaudo che, dopo aver promesso ai milanesi di scacciare definitivamente gli austriaci dall’Italia, iniziò, ai primi di maggio, trattative segrete con Radetzky.Si rendeva conto che le sue truppe erano inette: si sarebbe accontentato della Lombardia, poi si sarebbe ritirato. Il vecchio e astuto maresciallo accettò la trattativa: aveva interesse a guadagnare ancora tempo, per portare a punto la riorganizzazione del suo esercito, né la presa di Peschiera, praticamente abbandonata dai soldati austriaci a quelli piemontesi, lo preoccupò. Ritiratosi nella fortezza di Verona, metteva a punto i piani di guerra, che diedero i loro frutti nella battaglia di Custoza, del 23, 24 e 25 luglio. L’esercito piemontese fu travolto, e iniziò un penoso ripiegamento su Milano. La notizia del disastro militare indusse le autorità milanesi a nominare un comitato di difesa, presieduto dal generale Fanti; ma questo comitato non entrò mai in azione.

Il 3 agosto i commissari regi di Carlo Alberto entrarono in città, assunsero ogni potere civile e militare, preannunciando l’arrivo del Re che, con truppe ancora fresche, prometteva di "difendere Milano". Le prime cannonate austriache si udirono a Milano il giorno successivo. Il Governo Provvisorio prese una decisione storica: si dichiarò sciolto, lasciando ognuno libero di andare per i fatti suoi. Un "si salvi chi può" in piena regola, dichiarato da quei moderati che vedevano crollare anche la loro speranza di un nuovo ordine sotto un nuovo Re, Carlo Alberto. Quest’ultimo, giunto a Milano la notte del 4 agosto, mandò i generali Lazzari e Rossi ad offrire la resa a Radetzky, in cambio dell’amnistia per i cittadini e del libero passaggio per le truppe piemontesi, e contemporaneamente promise ad una folla agitata che "sarebbe stato tra loro con i suoi figli". La notte del giorno successivo fuggì da Milano con i suoi generali. Il 6 agosto, domenica, i primi reparti austriaci riprendevano possesso di Milano, dopo le minacce di Radetzky di bombardare la città in caso di resistenza. Milano era dichiarata in stato d’assedio. Era finito tutto.

di PAOLO DEOTTO

Ringrazio per l'articolo

concessomi gratuitamente

da Gianola,

direttore di Storia in Net_____________________________

Carlo Alberto indubbiamente tradì: altrimenti non si può definire il comportamento del Re Sabaudo che, dopo aver promesso ai milanesi di cacciare definitivamente gli austriaci dall’Italia, iniziò, già ai primi di maggio, trattative segrete con Radetzky.

(la stessa cosa fece suo nipote, con gli anglo-americani, l'8 settembre del 1943)Se non proprio sleale, incapace dimostrò di esserlo, non solo come comandante supremo ma anche inetto nello scegliersi dei bravi comandanti di reparti . Fra i tanti errori quello di non avere minimamente una visione generale delle operazioni belliche e nemmeno l'intuito strategico di un modesto caporale. Si scrisse che "mentre a Milano l'ambizioso Carlo Alberto raccoglieva e contava voti, il più che ottantenne Radetzky raccoglieva e contava soldati a Verona". Ed era vero.

Voti non meritati. Per pochi giorni Carlo Alberto divenne re anche dei Lombardi, ma pochi mesi dopo li tradì a Novara (per poter conservate il suo Piemonte). Infatti Carlo Alberto si arrese agli austriaci, assicurando loro che non avrebbe mai più aiutato nè i lombardi né i veneti.

Quelli che pochi giorni prima aveva accolto come cittadini nel suo "regno fatto di menzogne", li rinnegava.

Erano così confermati i sospetti di quanti ritenevano che la casa Savoia perseguiva esclusivamente i propri fini dinastici. Destando stupore e sconforto negli ambienti democratici, che si erano distinti come i più decisi nel voler portar avanti la guerra con gli austriaci.

Carlo Alberto nemmeno in questa occasione -e fu l'ultima- non smentì tutto il suo ambiguo passato._______________________

CHI ERA CARLO CATTANEO

Nacque il 15 giugno 1801 in Milano e morì il 6 febbraio 1869 in Castagnola, presso Lugano.

Studioso di problemi economici, sociali, discepolo di Gian Domenico Romagnosi, ispirò la sua attività al proposito di promuovere gradualmente, attraverso il progresso scientifico, l'evoluzione politica dell'Italia. Così egli si adoperò assiduamente per realizzare un miglioramento delle condizioni economiche e sociali del Lombardo-Veneto al fine di assicurarne l'autonomia in seno all'Impero asburgico.

Un analogo processo di sviluppo politico nelle altre parti d'Italia avrebbe dovuto condurre, infine, alla formazione di una federazione italiana indipendente.

Di formazione e di cultura positivista, nutrì un'assoluta fiducia nel progresso tecnico-scientifico come mezzo di elevazione materiale e morale dei popoli. Lasciò numerosi scritti, spesso frammentari. Le opere più famose sono Notizie naturali e civili su la Lombardia (1844) e Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra (1849)

La vicenda pubblica di Cattaneo comincia nel 1820 quando fu nominato professore di grammatica latina e poi di umanità nel ginnasio comunale Santa Marta. Seguiva ogni tanto la scuola privata di Gian Domenico Romagnosi e si laureò in diritto presso l'Università di Pavia nel 1824. Nel 1835 lasciò l'insegnamento (e si sposò); da quel momento svolse l'attività di scrittore, occupandosi di ferrovie, di bonifiche, di dazi, di commerci, di agricoltura, di finanze, di opere pubbliche, di beneficenza, di questioni penitenziarie, di geografia, ecc., insinuando tra questi argomenti anche qualcuno di quelli che "hanno viscere", com'egli diceva, di letteratura ed arte, di linguistica e di storia, di filosofia. Richiesto nel 1837 dal governo britannico, scrisse sulla politica inglese in India e sui sistemi di irrigazione applicabili all'Irlanda.

La sua attività di pubblicista cominciò ben presto a procurargli dei problemi con il governo austriaco di Milano. Lui che s'era tenuto estraneo a sette e congiure e che aveva cercato con la sua opera di accrescere il prestigio e il decoro e di elevare nell'animo dei cittadini la coscienza dei loro diritti, si trovò, in breve, a causa della sua idea di conquista graduale di riforme politiche e civili che ridessero al Lombardo-Veneto l'indipendenza, ad essere bersaglio della diffidenza dell'Austria.

In verità Cattaneo, oltre ad aver serratamente criticato il programma di Gioberti, non fu contrario a lasciare l'Austria nel Lombardo-Veneto, a patto che concedesse riforme liberali. L'obbiettivo principale del suo programma - che precisò meglio solo dopo il 1848 - era la fondazione di tante repubbliche da unire in una Federazione. Non era favorevole, a differenza di Mazzini, ad una Repubblica unitaria; temeva che l'accentramento avrebbe sacrificato l'autonomia dei Comuni, delle regioni e delle zone più povere, soprattutto il Mezzogiorno.

Il raggiungimento di una vera libertà e di una reale indipendenza era possibile, secondo lo storico ed economista milanese, solo attraverso l'educazione delle masse lavoratrici e l'eliminazione delle grandi ingiustizie sociali, delle troppo marcate differenze tra ricchi e poveri. Al problema politico Cattaneo abbinava cioè anche la questione sociale.

Il dibattito si allargava coinvolgendo nuovi gruppi, più vasti settori di opinione pubblica: solo nel 1848, tuttavia, fu possibile fare il primo decisivo passo avanti sulla via dell'unità e dell'indipendenza. Le Cinque Giornate trovarono in lui un leader naturale: nei tre giorni dal 19 al 21, Cattaneo fu Capo del Consiglio di guerra, non mercanteggiando con nessuno ma teso solamente alla vittoria. Il suo motto era "A guerra vinta". Prevalsi però gli avversari politici, angosciato per gli eventi, lasciò Milano nell'agosto di quell'anno e si recò a Parigi.

Nel 1859, pur lieto della guerra, non volle, tenacemente fermo nelle sue idee federali, partecipare al nuovo ordine economico delle cose e tornò a Milano il 25 agosto esclusivamente per parlare di filosofia. Sul finire di quell'anno fece risorgere il Politecnico, un importante strumento utilizzato come "difensore" d'ogni progresso materiale e morale del paese; lo lascerà nel 1864.

Nel 1860 fu a Napoli con Garibaldi, ma se ne allontanò quando vide la impossibilità di imporre la soluzione federalista. Eletto più volte deputato, non andò in Parlamento per non prestare giuramento alla corona.Eletto deputato a Sarnico, Cremona, e nel V collegio di Milano, optò per questo ma non entrò mai in Parlamento, non volendo prestare giuramento contro la sua fede repubblicana. Abbandonò anche, nel 1865, con atto di fiera onestà, la cattedra di filosofia al liceo di Lugano, unica sua risorsa economica. Nel marzo del 1867 fu rieletto deputato a Massafra e al I collegio di Milano: optò per la città natale, fu più volte al Parlamento di Firenze, ma non seppe mai piegarsi ad un giuramento formale.

-------------------

un pagina su CARLO CATTANEO di Alessandro Frigerio

UN PADRE DELLA PATRIA

Federalista, liberale tutto d'un pezzo,

è stato la coscienza critica del Risorgimento

CARLO CATTANEO,

L'ANTI-ITALIANO

A duecento anni dalla nascita, Carlo Cattaneo ha riconquistato un posto d'onore tra i fondatori dell'Italia. Mostre, ristampe e dibattiti ne propongono la figura di studioso e pensatore, di liberale individualista e di intellettuale multidisciplinare, attento più allo sviluppo culturale e civile degli italiani che alla lotta politica in cui a suo tempo, di sfuggita, si trovò ad essere coinvolto.

Destino curioso quello della sua eredità recente. Lodato come intransigente federalista "lumbard" quando un decennio fa si iniziò a dibattere di decentramento e autonomia amministrativa, oggi Cattaneo viene presentato come un moderno professionista del progresso. Deideologizzata e razionale, la sua figura appare come la più indicata per riempire di contenuti, dopo le utopie e gli estremismi del Novecento, il secolo che si è appena iniziato a frequentare.

Coscienza critica del Risorgimento, Cattaneo come al solito, si presta volentieri a questa nuova lettura, perché in fondo è la complessità della sua stessa biografia a farne un personaggio singolare. Nato a Milano nel 1801 da famiglia della media borghesia, da ragazzo studiò al seminario perché il padre, che era orefice, ne voleva fare un prete. La vocazione non arrivò mai. Anzi, come riferirono gli amici, fu sempre "cercatissimo dal bel sesso". Si formò, quindi, seguendo i corsi di diritto tenuti da Gian Domenico Romagnosi e giovanissimo conquistò una cattedra di grammatica latina al ginnasio. Nel 1824 si laureò in diritto (o meglio, "Dottore in Ambe le Leggi") nell'allora "facoltà politico-legale" di Pavia. Nel 1832 cominciò a pubblicare sugli Annali Universali di Statistica.

Nel 1835 lasciò l'insegnamento, si sposò con una ragazza anglo-irlandese, Anna Woodcock, e da quel momento iniziò a dedicarsi all'attività pubblicistica, occupandosi di ferrovie, bonifiche, dazi, commerci, agricoltura, finanze, opere pubbliche, beneficenza, legislazione e geografia, senza disdegnare puntate nell'ambito della letteratura, della storia, della filosofia, della linguistica e dell'arte. È del 1839 la fondazione, con un ristretto gruppo di amici, de Il Politecnico, cui dedicherà le sue migliori energie al fine di farne il riferimento per il progresso tecnico e civile della borghesia del Lombardo-Veneto.

Fino al 1848 di politica ne fece poca o punto, anche perché, sulla scia del Romagnosi, sosteneva che prima di farla, bisogna costruire la coscienza degli uomini che poi saranno destinati ad occuparsene. Dopo le Cinque Giornate di Milano, che lo videro schierarsi con gli insorti nel Consiglio di guerra, riparò in Svizzera, a Castagnole, presso Lugano, da dove avrebbe assistito ai successivi sviluppi del 1859. Fece ritorno brevemente in Italia dopo l'Unità, fu eletto deputato, ma, causticamente ostile allo stato centralizzato dei Savoia, e profondamente deluso per la mancata applicazione dei suoi ideali federalisti, rientrò in Svizzera dove morì, nel 1869, in austero e volontario esilio.

Il credo federalista ha caratterizzato tutta l'esistenza di Cattaneo. Il federalismo era una tendenza per lui così naturale sulla via dell'incivilimento che non necessitava di ulteriori evidenze. "L'Italia - scriveva nel 1850 ad un amico - è fisicamente e istoricamente federale". Di più, la questione federale "è la questione del secolo; è per la prima volta al mondo una questione di tutto il genere umano: o l'ideale asiatico, o l'ideale americano: aut aut". Dove per ideale asiatico si intendeva il vecchio centralismo amministrativo, dispotico e assi poco liberale, e per quello americano il nuovo orizzonte della federazione e della libertà.

Cattaneo giustificava la necessità di un'ampia autonomia amministrativa nel nome supremo della libertà. "I molteplici consigli legislativi, e i loro consensi e dissensi, e i poteri amministrativi di molte e varie origini, sono condizioni necessarie di libertà. [Al contrario] quando ingenti forze e ingenti ricchezze e onoranze stanno raccolte in pugno di un'autorità centrale, è troppo facile costruire o acquistare la maggioranza d'un unico parlamento: la libertà non è più che un nome; tutto si fa come tra padrone e servi". E poi, con saggezza quasi popolare, aggiungeva: "Meglio vivere amici in dieci case che discordi in una sola".

A differenza di Mazzini, Cattaneo riteneva che federalismo e repubblicanesimo dovessero marciare di pari passo, proprio come negli Stati Uniti. Tante piccole repubbliche avrebbero dovuto costituire l'ossatura di una più grande e forte repubblica federativa. "Quanto meno grandi e meno ambiziose saranno in tal modo le repubblichette - scriveva nel 1850 -, tanto più saldo e forte sarà il repubblicone, foss'egli pur vasto, non solo quanto l'Italia, ma quanto la immensa America". "Uomini frivoli - aggiungeva pochi anni dopo, polemizzando vigorosamente con moderati e neoguelfi - dimentichi della piccolezza degli interessi che li fanno parlare, credono valga per tutta confutazione del principio federale andar ripetendo che è il sistema delle vecchie repubblichette. Risponderemo ridendo, e additando loro al di là d'un Oceano l'immensa America, e al di là d'altro Oceano il vessillo stellato sventolante nei porti del Giappone".

A far fallire i suoi progetti contribuì forse anche il suo atteggiamento duro e irremovibile, contrario ad ogni compromesso. Carattere aspro e intransigente, Cattaneo, del resto, non le mandava a dire a nessuno. E litigava spesso, e con tutti. Per colpa di una naturale indisposizione al compromesso la sua vita è costellata da dimissioni da cariche pubbliche o istituzionali, dall'abbandono di cattedre di insegnamento, da contese e litigi con gli stampatori delle sue numerosissime opere (per dissapori con l'editore non esitò ad abbandonare anche la sua creatura più famosa, Il Politecnico). In breve, un personaggio a dir poco intrattabile, testardo nella vita di tutti i giorni così come quando si trovò a ragionare di politica.

Ma il carattere, in fondo, è solo la cornice di un uomo la cui singolarità apparve subito evidente nelle vicende preunitarie in cui venne coinvolto. A partire dalle Cinque Giornate milanesi del '48, che gli valsero, in modo del tutto involontario, l'assunzione nel Gotha dei Padri del Risorgimento. Cattaneo, infatti, nonostante avesse giudicato rischiosa l'insurrezione, e con i suoi abituali modi bruschi avesse mandato a dire che "quando la ragazzaglia scende in piazza, le persone serie stanno a casa", alla fine accettò di guidare la rivolta. Ma lo fece più che altro per amore verso la sua città, e soprattutto per impedire che a Milano arrivasse Carlo Alberto, e con lui il gretto centralismo rappresentato allora da casa Savoia. Per tale atteggiamento il podestà Casati, che lo aveva voluto nel Consiglio, lo definì "una canaglia"; dal canto suo Cattaneo qualificò Casati come "un ciambellano pronto a farsi in due per servire contemporaneamente la Corte di Vienna e quella di Torino".

Del resto, la monarchia, e di riflesso il papato, erano per Cattaneo le due istituzioni che maggiormente si opponevano al progresso della società e dei ceti medi cittadini. "Dove sta dunque - si chiedeva Cattaneo nel 1850 - la forza della nazione italiana? Sta dove è sempre stata. Il popolo delle sue città, senza alcuna scienza di guerra, è più forte che gli eserciti dei suoi monarchi. La monarchia in Italia è una pianta esotica e debole, è una cosa contro natura. Il papato che oggi civetta con la libertà e domani chiama tutti i curati d'Europa ad assistere i suoi sgherri, il papato è il secreto della debolezza d'Italia".

Quando però rivendicava la superiorità del "popolo delle città", Cattaneo non pensava alle masse diseredate del quarto stato. La sua era una concezione schiettamente premarxista. Il popolo era perciò un'entità concettuale che inglobava ceti e classi diverse mosse da un unico fine politico o storico. La lotta di classe non esisteva nell'orizzonte politico cattaneano. Il suo atteggiamento davanti al formarsi della classe operaia era quello paternalistico dell'epoca. Capitale e lavoro dovevano armonizzarsi, magari con l'aiuto di opere caritatevoli o con la costituzione di società operaie di mutuo soccorso. "Il vero progresso - scriveva nel 1854 - non mira a precipitare nel fango le sommità sociali, ma bensì a redimere dal fango, e sollevare ai godimenti della proprietà, dell'intelligenza, dell'onore, quelle condizioni che ne erano ancora diseredate".

L'ottimismo del suo pensiero liberale non prevedeva lo scontro di classe, anche perché il nerbo del popolo era per lui costituito dalla borghesia cittadina, cuore di un incivilimento che affondava le sue radici nell'Italia dei liberi Comuni. È borghese, scriveva, chi persegue "la libertà negli studi, nei commerci", colui che pratica i principi del liberismo economico e la dottrina liberale nella pratica della propria attività lavorativa e a livello politico, in una corsa verso il progresso e l'incivilimento.

Non a caso Cattaneo è stato definito, se non il leader politico, lo storico e l'ideologo della borghesia italiana, il teorico delle élite di governo. Scriveva nel 1854, in un saggio sulla storia d'Italia, a proposito dell'età comunale: "Dall'Italia partì l'impulso per quella eroica rivoluzione comunale da cui ebbe principio il mondo moderno. L'Italia può quindi chiamarsi la culla della borghesia, e pare a noi che solo considerata sotto questo aspetto la storia italiana possa acquistare un carattere razionale".

Ma sarebbe sbagliato vedere in lui anche un artefice dell'idea nazionale italiana. "Cattaneo - ha scritto Indro Montanelli - non sentiva la 'nazione' e odiava il Piemonte, per il suo regime accentrato e statalista, più dell'Austria che nazione non era. […] All'Italia Cattaneo non pensava affatto. Il suo sogno non era l'unità nazionale, ma un Commonwealth mitteleuropeo a guida austriaca, in cui il Lombardo-Veneto prendesse il suo posto come Land dotato di ampia autonomia. Tant'è vero che quando gl'insorti gli proposero come testata del loro giornale (che non fece in tempo ad uscire) L'Italiano, lui la cambiò ne Il Cisalpino. Cattaneo non accettò mai l'Italia qual era e quale non poteva non essere, visto il modo in cui si era fatta".

La borghesia in cui tanto credeva fu forse la prima a tradirlo. Quando nel '48 le masse fecero la comparsa sul palcoscenico della storia, il ceto medio, intimorito da possibili svolte rivoluzionarie, scelse la via dell'unità per il tramite dell'esercito e della diplomazia sabaude. La classe borghese non colse l'opportunità di guidare il popolo in un Risorgimento dal basso e alla fine l'Italia fu fatta all'ombra dei Savoia e grazie a Cavour, che del connubio tra borghesia cittadina e monarchia fu il vero tessitore.

Si comprende così anche il motivo di un'altra singolarità del personaggio Cattaneo, cioè il suo netto rifiuto a prendere parte agli avvenimenti che tra il 1859 e il 1861 portarono all'unità del paese, e a prendere invece posizione contro i suoi padri. Già in passato, a proposito di Carlo Alberto, indeciso e assai poco convinto artefice della prima guerra d'indipendenza, aveva scritto che si era apprestato a firmare lo Statuto, "in cui gli adulatori dell'Opinione e del Risorgimento raffigurarono poi le tracce di diciotto anni di sapienza e di meditazione […] come altri si sarebbe preparato alla morte". Ma gli strali maggiori si appuntarono, ingiustamente, su Mazzini e Cavour. Sul primo perché nel nome dell'unità nazionale, e per sete di protagonismo, accettò di annacquare il suo repubblicanesimo e di turarsi il naso di fronte alla monarchia ("Mazzini ha sempre saputo mettersi sull'altare. Ha il merito della probità, della perseveranza, e del sapersi sedere sulla prima scranna. Ma non sa variare. È una predica continua"). Su Cavour perché lo considerava solo un faccendiere di Vittorio Emanuele. Cattaneo etichetterà impietosamente con la definizione di "teatro" le sottili trame politiche e diplomatiche tessute dallo statista piemontese, e qualificherà come un "castello di carte" la sua opera complessiva.

Il fatto è che l'atteggiamento del Cattaneo nei confronti del fare politica fu sempre quello, un po' moraleggiante, del disgusto e del rifiuto. In tempi più recenti lo si sarebbe forse definito un "qualunquista". "La politica - scriveva - è puro odio e lotta perpetua", un misto riprovevole di corruzione, falsità, ambiguità e continui compromessi con le proprie idee. Cattaneo, ha notato acutamente lo storico Umberto Puccio, ha un'idea "ancora settecentesca di quello che dovrebbe essere la politica: egli la considera come una scienza e nel politico vede lo scienziato, l'esperto, il tecnico dell'amministrazione. I partiti politici sono per lui fazioni, congreghe radunate intorno a interessi particolari, egoistici, settoriali. Compito dell'uomo politico dovrebbe essere invece quello non di porsi all'interno di questo contrasto di interessi, facendosi portavoce degli uni contro gli altri, ma, ponendosi all'esterno di esso, di mediarli dall'alto, forte della sua scienza e della verità di essa, forte del diritto e della legge".

Si spiega così il suo successivo rifiuto per la politica italiana anche una volta raggiunta l'unità. Il suo atteggiamento pedagogico, il suo intellettualismo esasperato non gli consentirono di trovare una mediazione con l'arte, talvolta rozza e poco gratificante, del mestiere di governo. "Hanno voluto fare un'Italia politica - scrisse nel 1860. Dovevano [invece] lasciare ad ogni paese liberato la sua assemblea". Il sogno federale di stampo americano e svizzero si era infranto contro lo scoglio dell'ideale asiatico. L'Italia nasce senza, ed anzi contro di lui, come ha scritto lo storico Giorgio Rumi con un'efficace sintesi che ci piace riportare a mo' di conclusione. "Nasce unitaria e monarchica, con un grosso esercito erede della tradizione sabauda, opposto al sistema delle milizie che Cattaneo aveva ipotizzato. Nasce, necessariamente, centralizzata, perché il self government (a tacer del cantonalismo) è rinviato sine die, visto che le Calabrie non sono il Kent e Girgenti non è Appenzell. La congrega patrizia ha vinto, Cattaneo resta ancora e sempre un uomo contro, coerente al suo federalismo individuale per cui ciascuno in definitiva risponde delle sue azioni e delle sue scelte, critico dell'Italia reale, fedele agli studi che non tradiscono, privo di cristiana speranza. Attorno, ha i monti e le acque della sua Lombardia che tanto bene conosce e che vorrebbe diversa da quella che irreparabilmente intravede diventare".

ALESSANDRO FRIGERIO

Bibliografia

* Carlo Cattaneo, una biografia, di G. Armani - Ed. Garzanti 1997

* Cattaneo, un federalista per gl'italiani, di R. Bracalini - Ed. Mondadori , 1995

* Carlo Cattaneo e il "Politecnico", di AA. VV - Ed. Angeli 1993

* L'altro Risorgimento. L'ultimo Cattaneo tra Italia e Svizzera, di C. Moos - Ed. Angeli 1992

* Introduzione a Cattaneo, di U. Puccio - Ed. Einaudi 1977Questa pagina

è stata offerta gratuitamente

da Franco Gianola

direttore di http://www.storiain.netOPPURE USA IL BACK

OER TORNARE ALLA

PAGINA DI PROVENIENZA