VISITA LE ALTRE 10.000 PAGINE SU ...

SECONDO CAPITOLO

SECONDO CAPITOLO

I primi martiri della patria. - Proposta di confederazione fatta dal re di Napoli. - La vera storia d'Italia. - Parole di Fouché a Napoleone. - Napoleone invitato a farsi imperatore dei Romani. - L'Italia spartita come branco di pecore dalla Santa Alleanza. - Cominciano le cospirazioni. - Ritorno di Vittorio Emanuele dalla Sardegna. - La cospirazione del 1821. - Carlo Alberto. - Sua educazione. - Strage di studenti all'Università di Torino. - Speranze dei patrioti in Carlo Alberto. - Giuseppe Avezzana. - Perché abortì la rivoluzione del 21. - Gli esuli. - Mazzini a 17 anni."Molto sangue addimanda la libertà

ma il primo sangue sarà più chiaro"

A Napoli appartiene l'onore di avere sparso il primo sangue per la libertà e l'indipendenza dell'Italia, e i primi martiri furono Vincenzo Vitaliano, Emamuele De Deo, e Vincenzo Galiani. E le parole che citiamo di sopra in epigrafe erano le ultime di Emanuele De Deo ventenne a suo padre ottuagenario, il quale ponendogli sott'occhi l'angoscia propria, quella della madre, l'onore del casato, lo pregava di accettare il perdono offerto dalla scaltrissima regina Carolina a patto di rivelare la congiura e i congiurati. "Padre, soffrite che io muoia - e soggiungeva Emanuele - la tirannia nel cui nome venite, non paga del nostro dolore, spera la nostra infamia, e per la vita vergognosa che a me lascia ne spegnerà mille onoratissime. Sosteniamo il presente martirio passeggero; verrà tempo in cui il mio nome avrà fama durevole nelle istorie, e voi trarrete vanto che io, nato di voi, sia morto per «la patria».E morì quell'eroe insieme coi suoi due compagni immacolati, intrepidi, sicuri dell'avvenire. Ed erano tipi di quella serie di martiri che volontariamente si dedicarono all'arte del morire, pur di far vivere l'Italia. E da quel momento in poi l'indipendenza dallo straniero divenne il voto di tutti gli intelligenti e onesti della penisola. Fu a tutta prima sentimento vago, senza certezza di mezzi rispondenti al fine, senza, soprattutto, quel senso della necessaria unione dei divisi popoli d'Italia, senso che invece possedeva chiarissimo il re di Napoli scrivendo ai governi di Sardegna e di Venezia nel 1793:

«Comunque essere le fortune degli Alemanni sul Reno, importare all'Italia far barriera di armi sulle Alpi, e impedire che i francesi, per disperato conforto, se vinti, o per vendette e conquiste, se vincitori, vengano a turbare la quiete dei governi italiani".

E perciò si collegassero le Sicilie, la Sardegna e Venezia, concorrerebbe il sommo pontefice alla santa impresa; i più piccoli potentati che stanno tra mezzo seguiterebbero, volenti o no, il moto comune; e si farebbe cumulo di forze capace a difendere l' Italia e a darle peso ed autorità nelle guerre e nei congressi di Europa. Essere implicito della nota, proporre e stringere confederazione, nella quale il re delle Sicilie, ultimo al pericolo, offresi primo ai cimenti; ricordando ad ogni principe italiano che la "speranza di campar solo era stata sempre la rovina d'Italia".Invece, sceso in Italia il Napoleone Bonaparte, trovò assetati di libertà tutti i giovani, ma indifferenti i Lombardi alla libertà del resto d'Italia; volentieri combatté il popolo a Pavia, a Lugo e sugli Appennini; poi fondatesi due legioni di volontari, vera origine dell'esercito italiano, tanto si distinsero che il Berthier scrive: "Vari coraggiosi della legione lombarda furono al fuoco, benché non ne avessero il dovere e riportarono gloriose ferite".

Fondata la repubblica Cispadana - Reggio, Modena, Ferrara e Bologna - poi proclamata in Milano la federazione Transpadana, pareva proprio che l'Italia corresse sulla via degli Stati Uniti. Ma qui i proclamatori della libertà per tutti erano stati i puritani, eredi di tanti secoli di libertà, mentre sull'italica stirpe pesavano tre secoli di schiavitù soffocatrice delle tradizioni di un glorioso passato e delle aspirazioni ad un degno avvenire. La vera storia nondimeno registra che gli Italiani, nonostante tutti gli sforzi dei paterni principi e illuminati governatori per addormentarli e sfibrarli, si conservarono sostanzialmente quali furono quando sconfissero i due imperatori a Legnano e a Cassano.Diciamo la vera storia scritta prima e durante l' età napoleonica da Ugo Foscolo, che il gesuita Cantù osa chiamare "straniero", e i di cui scritti non vennero alla luce che trent'anni dopo a cura di Mazzini e degli editori Mayr e Orlandini.

Poi quella storia fu scolpita in altorilievo da Cattaneo nel "Politecnico", ma giammai, come dice lui, consegnata nei "quaresimali istorici" di Botta e di Balbo".

Basta leggere l' opuscolo di 48 pagine intitolato "L'antico esercito Italiano", per avere un'idea dei miracoli operati dai 90 mila giovani che tinsero col più puro sangue italico la bandiera tricolore, per sincerarsi come gli Italiani seppero battersi più valorosamente; soffrire più stoicamente, morire più eroicamente che non i soldati di qualsiasi altra nazione, compresi i Francesi.

Ma non seppero poi ugualmente rivendicare alla madre patria le glorie dei suoi figli, non ebbero cura di fare risuonare al mondo i nomi dei loro capi, secondi a nessuno per audacia e per genio militare; non seppero nemmeno improvvisare un inno nazionale. E per quanto fervesse e crescesse l'odio verso qualsiasi straniero e fosse ardente la passione dell'indipendenza, non seppero che rivolgersi prima a Napoleone, poi a Murat, e in ultimo a Beauharnais, sempre credenti e sempre delusi.Che questo sentimento dell' indipendenza fosse però universale, e da tutti quanti cercarono di sfruttarlo riconosciuto, risulta dai melliflui proclami di Murat in Napoli, di Eugenio in Lombardia, dell' inglese Bentinck che innalza a Genova la bandiera di libertà e di indipendenza italiana, dall'austriaco Nugent che, venuto a Ferrara per assicurarsi Venezia, finisce un ampolloso proclama con le parole:

"Abbastanza soffriste un giogo insopportabile; é del vostro interesse farvi strada coll'armi al risorgimento e sarete protetti ed assistiti. Fatti indipendenti, in breve sarà invidiabile la sorte vostra ed ammirata la vostra situazione".E nel 1813 il ministro di polizia Fouché scriveva da Roma, non considerata allora parte d'Italia, a Napoleone: "Qui come in tutt'Italia la parola indipendenza ha una virtù magica; sotto la sua bandiera militano certo interessi diversi, ma tutti vogliono un governo locale; ciascuno si duole d'esser obbligato di andare a Parigi per richiami della minima importanza. Un governo così distante non presenta che pesi senza compenso. Coscrizione, imposte, vessazioni, privazioni, sagrifizi (dicono i Romani), ecco quel che conosciamo del governo francese; nessun commercio né interno né esterno; i nostri prodotti mancano, e il poco che vien da fuori costa un occhio".

A Napoleone Bonaparte relegato nell' isola d' Elba venne fatta formale proposta di rendere l'Italia una et indivisibile, di farsi re d'Italia, imperatore dei Romani e di risiedere in Roma con 20 milioni di lista civile, con Senato e Camera di rappresentanti triennali da radunarsi successivamente a Roma, a Milano, a Napoli: stampa e culti liberi, preclusa l'ampliamento di territorio o l'intromettersi negli affari di altri popoli, inamovibili i giudici, responsabili i ministri, guardia nazionale, giurati, nobiltà sì ma senza privilegi, Parlamento e tribunali aperti al pubblico con resoconti anche pubblici.Quest'idea era attestatrice del progresso dell'idea nazionale, concreta e non più vaga, dell'indipendenza di ogni singolo Stato dell'Italia una et indivisibile, sotto un uomo che era italiano per genio e per nascita. Ma era troppo tardi. Ancora per un istante il mondo rimase attonito, affascinato da quel "sole" che risplendeva col solito bagliore, incerto se fosse mattino o sera; quando travolto da una improvvisa tempesta fra densissime nubi, disparve per sempre nell'oceano, ospite di una - fino allora - sconosiuta piccola isola.

L'Italia proponeva, ma la Santa Alleanza disponeva; e agli Italiani, presentatisi agli alleati, per ottenere almeno l'indipendenza, fu domandato: "che cosa avesse fatto l'Italia". E quanto più tardi all'infame Castlereagh fu intimato di rendere ragione al Parlamento inglese "perché si fosse lasciata dall'ambasciatore dell'Inghilterra spartire nel Congresso di Vienna e rivendere, quasi branchi di pecore, la nazione italiana?"

il ministro tessendo l' apologia del Congresso, sfrontatamente rispose :

"Che ha dunque fatto l'Italia da meritarsi altro che i patti della conquista?"Giustificazione cinica, atroce ingiuria, sofisma degno dei tempi e dell'uomo! Lombardi e napoletani, siculi, piemontesi, liguri, veneti avevano più fatto e sofferto per la libertà e per il progresso che non tutta l'Europa messa insieme; avevano agito italianamente, se non in nome d'Italia. Ma la risoluzione era presa, e lo conferma Federico Confalonieri nella relazione al conte Verri presidente della reggenza a Milano (relazione che riepilogava il dialogo fra lui e lord Castlereagh), ove dice. "Non c'é più luogo di dubitare del nostro destino; gli illustri negoziatori dell'Europa hanno tracciato la strada che conviene d'ora innanzi calcare".

Durante quel colloquio Castlereagh aveva con brutale franchezza avvertito il Confalonieri che "gli Italiani nulla dovevano aspettarsi dall'Inghilterra". Confalonieri non aveva mendicato che un re, "... e con questo re, sia anche austriaco, i nostri voti saranno universalmente compiti, purchè noi possiamo ottenere un'esistenza indipendente dagli altri Stati ed una costituzione, o vogliam dire, Rappresentanza Nazionale".

A cui Castlereagh rispose: "... che una costituzione, quando non è inutile, é sempre dannosa, che l'Austria é un governo contro cui i sudditi hanno meno da barricarsi che contro ogni altro, che nella storia di quella casata sino ai nostri tempi non si vedono tracce di abuso, di potere, di forza; che non manca mai per eccesso di queste cose, talvolta piuttosto per difetto - e soggiunse - Vi dirò di più: Quando nelle negoziazioni di Praga si é trattato, col cessato Imperatore, di fargli staccare il Regno d'Italia, e in favore di uno della sua famiglia, la prima base per la quale insistette fu che vi fosse data una costituzione la più atta ad inceppar l' abuso del potere; ma dal paterno Governo a dell'Austria, vi ripeto, nulla avete a temere"

Ed ecco, nonostante i bugiardi e sdolcinati proclami dell'Austria, le inzuccherate promesse del Borbone, l'Italia ridotta ad una vasta prigione coll'Austria come direttore delle carceri, il re di Napoli capo custode, tutti gli altri principi e principotti secondini, con il papa per capellano e con il boja a disposizione di tutti.

Da tali cause nascevano i corrispondenti effetti. Uccello nato in gabbia può in gabbia, vivere, vegetare, cantare sottovoce e morire del tutto ignaro di una miglior vita; ma stendete una rete ad uccelli liberi ed adulti, e dalla poetica allodola al prosaico passerotto sono messe in opera forze, istinti, astuzia per fuggire; e non riuscendo si procureranno la morte contro le stesse sbarre della prigione.

Imprigionatene i figli, i padri liberi porteranno loro il cibo fintanto che ci possano cibarsi da sé, poi li avveleneranno per ammaestrarli a morire liberi piuttosto che vivere schiavi: Così fu coll'Italia.Fino al '96 le generazioni, nate schiave, vissero da schiave, ma dopo vent'anni di vita libera, durante la quale moralmente, materialmente e intellettualmente gli Italiani avevano progredito di un secolo, moltiplicando i mezzi d'istruzione, le manifatture, le industrie, perfezionando la legislazione, abituandosi a prendere parte nell'amministrazione pubblica e soprattutto a spregiare la vita e versare il sangue su mille campi di battaglia, era possibile che potessero ritornare in gabbia a cibarsi, saltare e cantare al cenno di così abborriti padroni?

Se non seppero uniti rifiutare, con le armi mano contro gli oppressori imposti, seppero unanimi cospirare contro tutti. Oggi é di moda di biasimare e di sprezzare il lavoro silenzioso, sotterraneo dei cospiratori frammassoni, carbonari, membri della Giovine Italia, e tante altre sette segrete, ma furono essi che temprarono all'acciaio ed affilarono le spade, e fabbricarono la polvere, che servirono più tardi ai combattimenti in campo aperto.

E volere o non volere, nei primi quattro anni del dominio austriaco sull'Italia fu stesa una vasta rete di congiure e di affidamenti arcani. All'Austria fu dato di inserire nella Corona di ferro la tanta ambita gemma di Venezia, mentre la Toscana, Parma, Modena e Piacenza furono assegnate a rampolli della casa d'Absburgo, il papa ristabilito nella sedia di S. Pietro, Napoli e la Sicilia unite sotto il Borbone con l'austriacante sua moglie Carolina.

L'unico popolo che accogliesse con gioia schietta la restaurazione, erano i piemontesi e i nizzardi , o almeno gran parte di essi; ma frementi più di tutti gli altri erano i genovesi, i quali quasi subito vollero rivendicati i loro diritti al ristabilimento dell'antica repubblica. Vero é che il bando del maresciallo Schwartzemberg, che annunciava ai buoni e fedeli sudditi del re di Sardegna "che si troverebbero di nuovo sotto il dominio di quei principi amati, i quali avevano fatto la loro a felicità e la loro gloria" annunciava pure che "...in seguito ad una convenzione con la Francia, gli eserciti austriaci occuperebbero il loro paese". (!!!!???)Ma tutto fu dimenticato quando Vittorio Emanuele I entrava nella sua capitale e gli austriaci si ritirarono... distruggendo la fortezza d'Alessandria che era costata più di 310 milioni, lasciando l'indifeso Ticino unica barriera fra l'Austria e il Piemonte.

Fugace purtroppo fu la contentezza dei sudditi di Vittorio Emanuele I, che si vantava di aver dormito durante 15 anni, dimenticando che i popoli avevano vegliato e vissuto ed erano cresciuti. Per comprendere l'assurdità dell'indirizzo dato al governo ristabilito, si legga Brofferio, e ci si meraviglierà della mansuetudine, della rassegnazione di quel popolo gagliardo e testardo, allora sottomesso a pretucci e a nobilucci che pigliavano l'imbeccata dall'Austria e impedivano che mai i suoi lamenti e i suoi voti giungessero fino all'orecchio del gretto, cocciuto anche se non crudele re sabaudo.La gioventù piemontese era stata per buona sorte educata dall'italianissimo Alfieri che odiava ogni straniero e disprezzava i francesi, sicché convinta dell'impossibilità di durare in quella condizione di cose, non era più disposta a cercare oltr'alpe il compimento delle sue speranze. E da allora incominciarono i negoziati per una federazione dei popoli italiani, intesa all'indipendenza.

Non é qui il luogo di narrare nei particolari i nobilissimi tentativi nel 1820-21, a cui prese parte tutto ciò che c'era di più eminente in Piemonte, in Lombardia, in Napoli.

Ma alle classi agiate e intelligenti fu ristretto il lavoro, le quali non pensando a servirsi del popolo come leva, sperarono allettare i re, o chi re dovesse diventare, ad unirsi ad esse, e indurli ad arrischiare le coroncine, garantite dall'Austria, con la prospettiva di una corona più splendida ond' essa cingeva la sua fronte.Il re di Napoli mentiva e tradiva, secondo l'uso della sua stirpe. Carlo Alberto di Carignano aspirava, tremava, esitava, si ritirava, come lo obbligava quella sua infelice natura, che, come Macbeth, perdeva ogni occasione.

"Letting I dare not wait upon I would"

(Lasciando non oso, vincere il vorrei).

Egli era stato educato nelle pubbliche scuole fino a 17 anni; ebbe poi per precettore il conte Grimaldi, per segretario intimo Alberto Nota, caro ai Torinesi per aver restaurato il teatro comico italiano, e per intimissimo amico Provana di Collegno, uomo d' ingegno e di sentimenti patriottici. Nominato gran maestro di artiglieria, introdusse molte riforme e promosse i più distinti ufficiali. Ovunque fra i liberali si designava questo giovane principe ereditario come capo della rivoluzione, la quale aveva per meta di ottenere la costituzione spagnuola.Intanto, essendosi alcuni giovani mostrati in teatro col berretto rosso in capo, gli studenti dell' Università furono presi di mira dalla polizia ed arrestati. Molti reclamarono il diritto registrato sulla matricola, ossia carta d' ammissione, di venir sottoposti al solo giudizio dei magistrati degli studi. Invece, scortati dai carabinieri, furono tradotti a Ivrea ed a Fenestrelle, mentre i loro compagni, fortificandosi nell' Università, giurarono di non arrendersi finché non si fosse ottenuta giustizia. In loro aiuto accorsero gli studenti del Collegio delle province. - Quella sera, molto sangue di innocenti fanciulli fu sparso dai soldati piemontesi. Brofferio, studente anch'esso, così narra il fatto:

"Si videro quei cannibali, indegni del nome di ufficiali piemontesi, alzare implacabilmente le sciabole sopra i fuggitivi e divertirsi a far macello degli innocenti; si videro e molti di quegli infelici, trascinati per i capelli giù per le scale che irrigavano del loro a sangue; di sotto alle panche, alle tavole, alle ringhiere venivano tratti per le gallerie e fatti bersaglio alle sciabole ed alle baionette; neppure nella chiesa, neppure sull'altare di Cristo, dove alcuni di quei miseri si rifugiarono, venne usata misericordia; i sacri arredi, le sacre ostie furono contaminate dalla mano dei manigoldi e bevettero il sangue dei martiri.

Spuntarono i raggi del nuovo giorno ad illuminare una scena di orrore, la città piena di costernazione, l'Università inondata di sangue, l'ospedale ingombro di feriti e di moribondi. Si riferiva che nella notte si fossero occultati molti cadaveri, benché non se ne avesse certa prova; ma ciò che non poteva negarsi era questo , che gli ammalati avevano tutti chi cinque, chi otto, chi dieci ferite: un giovane di sedici anni, chiamato Giaccone, ne aveva quattordici; e tutte ferite di sciabola, quasi nessuna di baionetta; la qual cosa a troppo chiaramente dimostrava, che i veri carnefici erano appunto quelli a cui correva maggior obbligo di umanità".Sdegnato e commosso, Carlo Alberto si recò all' ospedale, confortò i feriti, fece ritirare le sentinelle che li tenevano guardati a vista e pubblicamente biasimò la condotta del governatore e degli ufficiali.

Crebbe per ciò la fiducia in lui ed essendo già stati arrestati il liberale principe della Cisterna e Perrone, i federati decisero di agire, tanto più che dal proclama del re, del 10 marzo, si avvidero che i cortigiani gli nascondevano sempre i veri bisogni e i desideri del popolo.

I particolari della rivoluzione di Piemonte furono narrati dal Brofferio e dal Santarosa, del pari il Colletta ha scritto la storia della rivoluzione di Napoli. Uno degli attori in quella rivoluzione (che incontreremo spesso in queste pagine, perché fu uno dei gagliardi capi delle rivoluzioni successive, amato e stimato da Garibaldi come lo furono pochissimi) lasciò dei particolari interessantissimi su quei giorni, celebri per le generose aspirazioni e per le amare delusioni.Giuseppe Avezzana, nato in Chieri il 19 febbraio 1797, fu anch' egli dotato dalla natura di temperamento atto a sostenere le avversità, anzi a provocarle se utili alla patria. Suo padre fu così devoto alla reale Casa di Savoia, sotto cui militò col grado di capitano, che durante la dominazione francese, lui e suo fratello combatterono contro i partigiani di questa; il fratello rimase morto e per 48 ore esposto sulla pubblica piazza. Per 14 anni, Lorenzo Avezzana tenne nascosta la sua divisa di capitano e il giorno del ritorno di Vittorio Emanuele I, ecco che la riveste e pazzo di contentezza va a dare il benvenuto al suo sovrano.

Che dolore per questo padre, quando suo figlio, a 16 anni, veste la divisa francese col grande esercito corre da Lione a Strasburgo, dalla quale città per rottura di una gamba dovette rimpatriare ! Ma più grande ancora fu lo sdegno del vecchio genitore, quando riseppe che Giuseppe si era arruolato nelle file degli insorti e si era congiunto al Ferrero capitano della legione piemontese! Rintracciatolo, non riuscì a fargli abbandonare la bandiera nazionale, per quella del suo legittimo re. Gran parte della rovina che seguì, Avezzana l'attribuisce ad aver lasciato il reazionario generale De la Tour comandante di Novara. Ecco colle sue parole la fine della lugubre tragedia:

"La fuga di Carlo Alberto aveva costernato gli animi, ma non abbattuto il coraggio. Alla vista della nostra colonna, il popolo proruppe in applausi, seguendoci per la via Po, Piazza Castello, via Nuova e Santa Teresa, fino innanzi alla cittadella, di cui era comandante il colonnello Staglieno, del reggimento Genova, uomo di dubbia fede. Costui, al vederci, fuggì via; così che posi mano ad ordinare la mia gente sotto il nome di Veliti Italiani, avendone avuto facoltà dal ministro Santarosa. La cittadella era angusta, e chiesi ed ottenni la caserma in fondo alla via del Soccorso e Po. Ma le cose in Alessandria volgevano in peggio e mancò intelligenza e audacia nei capi; bisognava diffondere la rivoluzione, muovere tutto il popolo, ordinarne le forze, e poi gettarsi con impeto nella Lombardia, dove erano raccolti uomini e denari. Circa 12.000 veterani stati al servizio del Regno d'Italia sotto Eugenio De Beauharnais erano pronti ad assecondarci. La generosa città di Milano aveva destinato un milione di franchi al primo reggimento piemontese, che ne schiudesse le porte."Ma i nostri capi, illusi da speranze di pronte adesioni, si limitarono a concentrare tutte le milizie costituzionali sotto Novara. Si volle più tosto un sollevamento militare sempre pericoloso, che uno popolare: e così avvenne che i nostri nemici presero animo e gli amici si intiepidirono. Gli Austriaci, che alla notizia della sollevazione del Piemonte si erano disposti a lasciare la città e la cittadella di Milano, si rassicurarono alle notizie che avevano da la Tour, e presi con lui i contatti, una notte alcune migliaia di essi furono ricevuti dentro la fortezza di Novara.

"Onde accadde che al far del giorno insieme alla guarnigione operando una sortita da vari punti, furiosamente assalirono le nostre milizie mal disposte e colte alla sprovvista. Perciò non si potette opporre gagliarda resistenza; e la nuova della rotta giunse nello stesso giorno a contristare Torino. Allora la Giunta di Governo con tutti quelli che avevano partecipato alla sollevazione, si diressero alla volta di Alessandria, sperando che col concentrare tutte le nostre forze su quella piazza e su Genova si potessero risollevare ancora le nostre sorti. Ma la disciplina già debole, la sconfitta riportata, le seduzioni dei nostri nemici, il tradimento di Novara per le arti inique di la Tour, gli errori dell'assedio avevano sgagliardito il valore delle milizie. Si smise dunque il pensiero di un concentramento sopra Alessandria e la linea del Tanaro , Bormida e Po. Le nostre forze si dispersero, e i più audaci presero la via di Genova, che teneva ancora per la costituzione, nonostante che un manifesto di Carlo Felice, datato da Modena, comandasse il ritorno all'obbedienza."Avvenne intanto un fatto che forse avrebbe potuto risollevare le nostre speranze, se spesso la viltà degli uomini non guastasse le migliori imprese. Due bravi giovani genovesi, ufficiali nella marina sarda, si erano presentati a me per ottenere il grado di capitano nel corpo dei Veliti dal ministro Santarosa. E come l'ebbero ottenuto subito li spedii in Genova per reclutare nuove forze. Ma saputosi in quella città dai fuggiaschi il disastro di Novara e il mio prossimo arrivo, essi mi si fecero incontro non lontano da Savona.

"Mi dissero che la Guardia Nazionale di Genova e parte della guarnigione erano risolute a mantenere la libertà. Questa notizia mi diede animo: giudicai potersi fare di Genova base di nuove operazioni: e nella peggiore ipotesi rimaneva sempre aperto il mare alla nostra salvezza. Applaudirono tutti quei genovesi che mi seguivano. Ma un vecchio ufficiale decisamente si oppose, riuscendo a dividere gli animi di maniera che per poco non si venne alle armi. Reputando temerario e infruttuoso il mio disegno, mi abbandonarono, e fui costretto con alcuni altri miei compagni di rassegnarmi al destino e depositare le armi nel portone di S. Pier d'Arena consegnandole al reggimento della regina."Era un triste spettacolo quel gran numero di fuggiaschi raccolti in Genova. La reazione aveva sollevato il capo e infieriva nelle province piemontesi. Gli austriaci marciavano rapidi sopra Alessandria. Altro rifugio non rimaneva che l'esilio. Con che ardore di carità cittadina quella nobilissima città soccorse i patrioti che fuggivano la tirannide domestica e forestiera non so esprimere. Ora che scrivo, il cuore mi s'intenerisce ricordando tanta magnanimità. Basta dire che si raccolsero in brevissimo tempo lire 400.000 genovesi. Così senza indugio furono noleggiati più bastimenti per trasferirci a combattere nella Spagna per quella stessa libertà, che ci fece prendere le armi nel nostro paese.

Tramontava il sole del 17 aprile 1821 quando dicemmo l'ultimo addio agli amici ed alla patria. Salpammo per Barcellona. Io col cuore rotto dal dolore mi posi a giacere sul ponte del vascello, e mi sorgevano l'una appresso l'altra tante immagini che mi funestavano l'animo, tra le quali l'abbandono della famiglia."Ma non furono patimenti inutili né sacrifici sterili codesti perché se le forche decimavano, le prigioni sottraevano e l'esilio strappava gli eroici attori, questi, subendo il martirio, educavano e fortificavano i loro compatrioti per proseguire il cammino verso l'alta meta e infervoravano le nuove e giovani generazioni che, modificando il metodo e allungando il campo dell' azione, finalmente vi arrivarono.

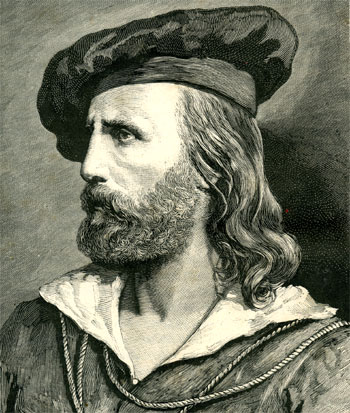

"Una domenica dell'aprile 1821 - scrive GIUSEPPE MAZZINI - io passeggiavo, giovanetto (aveva 16 anni - Ndr.), con mia madre e un vecchio amico della famiglia Andrea Gambini, in Genova, nella Strada Nuova. L' insurrezione piemontese era in quei giorni stata soffocata dal tradimento, dalla fiacchezza dei capi e dall'Austria. Gli insorti s'affollarono, cercando salute al mare, in Genova, poveri di mezzi, erranti in cerca d'aiuto per recarsi nella Spagna dove la rivoluzione era tuttavia trionfante.

I più erano confinati in Sampierdarena aspettandovi la possibilità dell'imbarco; ma molti s'erano introdotti ad uno ad uno nella città, ed io li spiavo fra i nostri, indovinandoli ai lineamenti, alle fogge degli abiti, al piglio guerresco e più al dolore muto, cupo, che avevano sul volto. La popolazione era singolarmente commossa. Taluni fra i più arditi avevano fatto proposta ai capi, credo Santarosa ed Ansaldi, di concentrarsi tutti nella città, impossessarsene e ordinarvi la resistenza; ma la città, dicevano, era militarmente sprovveduta d'ogni difesa, mancavano ai forti le artiglierie, e i capi avevano ricusato e risposto: "Serbatevi migliori destini"."Non rimaneva che soccorrere di denaro quei poveri e santi precursori dell'avvenire; e i cittadini vi si prestavano liberalmente. Un uomo di sembianze severe ed energiche, bruno, barbuto e con un guardo scintillante che non ho mai dimenticato, s'accostò a un tratto fermandoci: aveva tra le mani un fazzoletto bianco spiegato, e proferì soltanto le parole: per i proscritti d'Italia. Mia madre e l'amico versavano nel fazzoletto alcune monete; ed egli s'allontanò per ricominciare con altri. Seppi più tardi il vero nome. Era un Rini, capitano nella Guardia Nazionale che si era, sul cominciar di quel moto, istituita. Partì anch'egli con gli uomini per i quali s'era fatto collettore a quel modo; e credo morisse combattendo, come tanti altri dei nostri, per la libertà della Spagna."Quel giorno fu il primo in cui s' affacciasse confusamente all'anima mia, non dirò un pensiero di Patria e di Libertà, ma un pensiero che si poteva e quindi si doveva lottare per la libertà della Patria".

GIUSEPPE MAZZINI aveva allora 16 anni e GIUSEPPE GARIBALDI era fra i 13 e i 14 anni e già s' impazientiva molto delle costanti prediche dei preti sui doveri verso i sovrani, sui delitti dei cospiratori, e ad illuminare la sua mente contribuirono non poco le lettere del fratello maggiore Angelo che dagli Stati Uniti gli parlava degli eventi contemporanei, con il cuor di patriotta e con l'intelligenza di uomo il quale viveva in mezzo ad uomini liberi.I Nizzardi allora come durante la dominazione francese erano devoti a casa Savoia; ma non mancava chi malediceva Vittorio Emanuele I, il quale lasciava il trono fra le tempeste di una rivoluzione che doveva ricondurre lo straniero, e costare proscrizioni, esili, fughe e condanne capitali.

Parlavano costoro, é vero, a voce bassa, ma giuravano vendetta di quella atrocità; onde non desta meraviglia se troviamo più tardi molti Nizzardi fra i più accaniti combattenti per la libertà e per la patria. Basta nominare i due fratelli Ansaldi, ucciso il primo quel giorno alla testa della sua compagnia detta "della Morte", ferito il secondo nel 1848 in Lombardia.Anche al nostro giovinetto Giuseppe tredicenne, poco garbavano quegli atti di ferocia. Ascoltava avidamente i discorsi degli indignati cittadini e assai più - che non sapesse la pia sua madre o sospettasse quel buon animo di suo padre - ne era informato e meditava sulle tristi vicende della sua patria.