VISITA ANCHE LE ALTRE 10.000 PAGINE SU ...

![]()

VENTITREESIMO CAPITOLO

CAPITOLO VENTITRESIMO

Il generale Cavaignac imbarca una brigata per Civitavecchia. - Il duca di Toscana a Gaeta. - Proclamazione della Repubblica romana. - Arruolamento di Garibaldi. - Mazzini a Roma. - Preparativi di guerra in Piemonte.Al Campidoglio ! il Popolo

Dica la gran parola.

Daghe i Romani vogliono,

Non più triregno e stola.

Se il papa é andato via,

Buon viaggio e così sia:

Non morrem già d'affanno

Perchè fuggì un tiranno,

Perché si ruppe il canapo

Che ci legava il piè.

Viva l' Italia e il Popolo

E il papa che va via;!

Se andranno in compagnia,

Viva anche gli altri re !

GOFFREDO MAMELI.

Quest'inno popolare del poeta-soldato dà il quadro esatto dell'Italia in quei giorni. Il papa fuggiasco a Gaeta, la Toscana costituita in governo popolare dopo la partenza del granduca; i piemontesi e i genovesi, sicurissimi che l'armistizio Salasco non coinvolgesse la fine della guerra; la veneta repubblica, segnalata per continui fatti di audacia popolare.

Al governo sardo dispiaceva molto la fuga del papa, nella preveggenza di nuove invasioni straniere; intenzioni palesi della Spagna e dell'Austria e di nascosto della Francia.

Già dal settembre la Francia teneva pronta una spedizione armata in Marsiglia: il 28 novembre il generale Cavaignac, capo della repubblica, annunciò di aver comandato l'imbarco di una brigata per Civitavecchia. Però il ministero romano e i deputati protestarono contro qualsiasi intervento e la loro attitudine virile parve abbia persuaso il Cavaignac a richiamare la brigata dalle navi. -Era avvenuta intanto l'elezione di Napoleone Bonaparte a presidente della Repubblica; il quale aveva stampato nel Constitutionnel la seguente lettera:

Parigi, 2 dicembre 1848

Signor Redattore

Sapendo che è stata osservata la mia assenza nella votazione per la spedizione di Civitavecchia, credo dover dichiarare che, quantunque deciso ad appoggiare tutte le disposizioni proprie a garantire la libertà e l' autorità del sommo pontefice, non avrei potuto però approvare col mio voto una dimostrazione militare che sembri pericolosa anche per gli interessi sacri che vogliono proteggersi, e fatta per compromettere la pace europea.

LUIGI NAPOLEONE BONAPARTECarlo Alberto si adoperò per condurre il papa a recedere dalla risoluzione di non tornare a Roma. - Mandò il Pareto, il marchese di Montezemolo e monsignor Riccardi vescovo di Savona per offrire al papa l'ospitalità a Nizza, facendogli comprendere quanto più accetto sarebbe al popolo romano un mediatore italiano, rispetto a quello di un intervento straniero, a cui il papa rispondeva di preferir Gaeta ad altra dimora, di volerci rimanere, dispiacergli veder il governo sardo inchinarsi alla costituente italiana, e continuare le relazioni con gli usurpatori dei propri diritti, e intanto, per mettere al dovere i romani, reputava necessaria la forza; perciò essersi affidato alle spade straniere.Il duca di Toscana invece a tutta prima aveva domandato aiuto a Carlo Alberto, ma poi cedette alle preghiere del papa e del re di Napoli di rifugiarsi lui stesso a Gaeta. Nel frattempo i romani nelle città e nelle province si misero pacificamente ad eleggere i rappresentanti all'assemblea costituente. Centoquarantadue, tutti romani, fuorché il general Ferrari e il general Garibaldi eletto a Macerata il 21 gennaio 1849 (*).(*) Il general Garibaldi arrivò con la sua legione in Macerata il 1° gennaio 1849 e ne ripartì il 24 dello stesso mese. Durante la permanenza della legione garibaldina in questa città, si manifestò qualche discordia tra i borghigiani di San Giov. Battista ed i soldati della legione, ma il generale si comportò da prudentissimo capitano, e si adoperò per quanto possibile a vantaggio dei cittadini; mentre all'inizio di una contesa, che poi fu l' unica, tra borghigiani e soldati, bardato il cavallo ed inforcatone l'arcione insieme ad altri ufficiali del suo seguito, corse sul luogo, ed impose ai suoi soldati di ritornare immediatamente nel quartiere nell' ex convento di S. Domenico fuori di città, e così ubbidendo al suo comando, ebbero fine le baruffe, le zuffe, le risse, senza che si dovesse deplorare alcun disastro.

"Da ciò - argomentarono le Autorità - esser cosa conveniente di allontanare da Macerata la legione garibaldina" la quale partì come fu promesso, il 24 gennaio 1849.

Il collegio elettorale per la nomina dei deputati all'assemblea, costituente romana fu tenuto in Macerata, come in tutti gli altri paesi dello Stato, il giorno 21 gennaio, e per l'affluenza dei votanti non essendo state sufficienti le sette ore stabilite dalla legge in detto giorno, la votazione fu proseguita nel giorno successivo 22.

Il generale Garibaldi fu uno degli eletti, ed a maggioranza notevole di voti. Il numero dei voti raccolti dal generale non è possibile precisarli, dato che nell' ufficio rovistato dall' estensore della presente non esistono gli atti relativi alla pratica di quel collegio elettorale".

Così scrive di lui un antico patriota, onorandosi gentiluomo di quella città (Vita di Garibaldi, di Giuseppe Guerzoni, Vol. I, pag. 256).Guerzoni scrive inoltre: "Fu quello il primo Voto che lo mandò in un'assemblea politica."Ma non era il primo voto! Qualche mese prima Garibaldi era stato eletto deputato di Cicagna. E in quella occasione lui così si rivolse agli Elettori del Collegio di Cicagna.

"Fratelli !

Voi, scegliendo l'uomo del popolo che debba difendere ed allargare i vostri diritti, l'uomo che vi rappresenti nei desideri e nelle credenze, gettaste le sguardo su me. Io non ho che una spada e la mia coscienza; ve le consacro.

Io vi amavo sin dall' infanzia, udendo la storia dei vostri padri; nel 1746 avete risposto con la vita al fiero appello di Genova; nel 1800, sebbene i vostri ispiratori vi conducessero male, anche nell' errore, mirabilmente gagliardi, vi dimostraste uomini.

Ora volete essere uomini nel coraggio, cittadini nel cuore, e la vostra fiducia mi rimerita di lunghe fatiche.

Perocchè la mia fede mi si rafforza nell'anima, per così dire giurata da un voto popolare.

E io come tale lo accetto.

Per esso, e con esso, col grido e col braccio, o fratelli, io vi rappresenterò sempre.

Genova, 6 ottobre 1848.

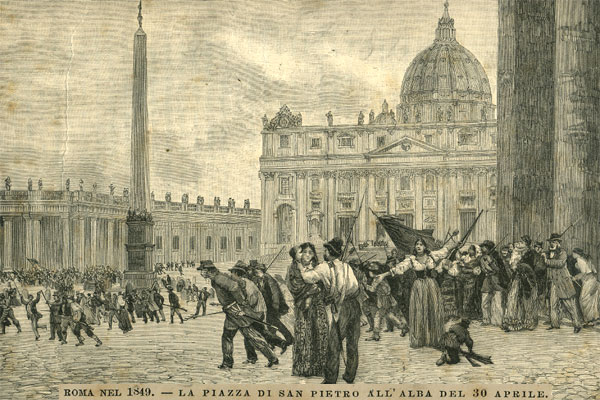

GIUSEPPE GARIBALDIRoma - Giorno memorabile é il 5 febbraio 1849, in cui i deputati eletti a suffragio universale partendo dal Campidoglio, ciascuno portando la sciarpa tricolore, si incamminarono verso il palazzo della Cancelleria, in mezzo al popolo fremente di esultanza e di speranza. Fra le molte bandiere che precedettero con bande le schiere di milizie cittadine, se ne vedeva una velata in lutto, con ramo di cipresso in cima. - Era quella degli esuli lombardi, napoletani e veneti i quali vollero ricordarlo ai romani che la causa della città eterna era anche italiana.Membri del governo provvisorio erano allora Armellini, Muzzarelli, Galeotti, Mariani, Sterbini e Campello. Armellini con parole semplici ma eloquenti dipinse lo stato delle cose; riepilogò i mali del governo dei papi che avevano fatta inevitabile la rivoluzione, disse degli atti del governo provvisorio, e salutò l'assemblea costituente in nome dell' Italia e del Popolo. Appena ebbe finito, il principe di Canino gridò "Viva la Repubblica"; grido ripetuto da tutto il popolo che assisteva alla seduta. E Garibaldi venuto apposta a deporre il voto, e vestito con stessa foggia che tanto urtò i nervi al Cialdini nel 1861, disse:

"Già s'intende a perder tempo in vane ciarle? Ritardare un momento sarebbe delitto - "Evviva la repubblica", unico governo degno di Roma."E l'entusiasmo avrebbe vinto la prudenza, se non che lo Sterbini, l' uomo solitamente il meno misurato, fece osservare che, senza la verifica delle elezioni, i deputati non potrebbero chiamarsi legali rappresentanti del popolo. Si procedette a questo lavoro regolare, avendo però il principe di Canino ottenuto prima che l' assemblea si dichiarasse costituita e costituente. In ultimo, a un' ora dopo mezzanotte, Galletti, eletto presidente dell' assemblea, lesse i seguenti articoli:

I. Il papato é decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano.

II. Il pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

III. La forma di governo dello Stato romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

IV. La repubblica romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.Due ore dopo la mezzanotte del 9 febbraio la repubblica romana fu proclamata. Di 154 membri presenti , 11 votarono contro la repubblica volendo con Mamiani che l'assemblea nazionale dichiarasse di rimettere alla costituente italiana il decidere dell'ordinamento politico dello Stato romano; 5 soli si opposero al decadimento del poter temporale. E la repubblica acclamata in Roma fu accolta lietamente dalle province. Non un solo tentativo di reazione; non una città, o borgo, o villaggio, alzò una voce di protesta.

Tutti i vecchi municipi eletti sotto il governo papale mandarono la propria adesione, al pari dei nuovi, eletti a suffragio universale l'11 marzo.Chiaro é dunque che la repubblica era desiderata e voluta da Roma e dalle sue province, e nessuno aveva diritto di intromettersi ni loro affari - naturale però che i governi dispotici e retrogradi come la Spagna e l'Austria o il re di Napoli cercassero di demolirla; e di ciò prevenuto, il governo della repubblica si dedicò all'apprestamento delle difese:

"L'esercito romano - scrive Carlo Pisacane - era collocato al centro di un cerchio sulla cui circonferenza lo minacciavano i suoi nemici; e vide la possibilità di batterli isolatamente. Il comando generale proponeva il piano da tenersi dopo il giorno 30 novembre. - Uscire immediatamente da Roma per la porta Cavalleggeri, muovere direttamente alla Madonna del Riposo, piantarsi nel mezzo della linea francese, viziosamente allungata da Villa Santucci ad Acquatraversa e venire ad una giornata decisiva, dopo avere in tal modo tagliato il nemico.

Quindi operare contro Napolitani, poi marciare contro gli Austriaci"

(L'Italia del popolo, N. 1, Settembre 1849).Tale altresì l'opinione di Garibaldi; mal guarito dalle febbri prese in Lombardia, malato così tanto a Roma che dovette essere portato a braccia all'assemblea, ma non omise cura o fatica per ordinare le sue genti in modo degno della repubblica. - Andò da Roma a Rieti, ove si dedicò tutto intero a comporre la sua legione. I reduci di Montevideo e della breve ma non ingloriosa campagna lombarda ne formavano il nucleo; intorno al quale i veterani ritornati dalla Spagna, gli sbandati dai vari corpi dell'Alta Italia e soprattutto una schiera di adolescenti, delizia del capitano, andavano mano mano raggruppandosi. Chi si offriva, egli accettava, senza domandare fede di nascita o di buona condotta. Egli aveva per massima , che "un bel combattere per la patria, e tanto più una bella morte per essa, tutta la vita onora".

Né ci fu verso di indurlo a respingere Tizio, Cajo o Sempronio, perché nel passato costui avesse avuto qualche macchia, qualche processo, qualche condanna! Questo fatto, aggiunto alle sue tirate contro i preti, i cardinali, i loro sgherri e sbirri e satelliti, attenuava un po' la simpatia che ovunque, se personalmente conosciuto, egli immancabilmente destava.E poi l'ordinamento della sua legione, identico a quello di Montevideo, non era adatto ad ispirare fiducia alle popolazioni, tuttora stordite dai fatti avvenuti e non ancora fuse nel solo pensiero di combattere ad oltranza tutti gli stranieri e il loro Mecenate, il fuggiasco Pio IX. Chi non conosce se non il generale di brigata del 1859, vestito in uniforme piemontese, o il duce dei Mille, il dittatore delle due Sicilie, non può formarsi un'idea giusta del capo dei legionari di questo Garibaldi del '49, come i giornali illustrati e le descrizioni d'allora lo ritraevano.Bello era, e di maschile aspetto, la chioma dorata cadente sugli omeri, la parte inferiore dell'abbronzata faccia coperta di folta e fulva barba. Portava cappello alla calabrese, con lunga penna nera di struzzo, e camicia rossa sotto il poncho bianco americano. A vederlo a cavallo, vi parea nato sopra, tanto il destriero e il cavaliere sembravano una cosa sola, ma nel camminare nel suo ciondolare si ravvisava subito il marinaio uso a bilanciarsi sul ponte di una nave.Era sempre seguito dall'erculeo negro Aguyar, in un gran manto nero, armato di lancia con banderuola rossa e questi - quando l'eroe faceva sosta - dissellava il suo cavallo, per trasformare la sella in letto: col fodero e la stessa spada e la propria lancia formava una tenda, gettandovi sopra il mantello; e su questo letto improvvisato il generale si riposava.I suoi ufficiali tutti indossavano la camicia rossa e il "lasso" e lo scudiscio di pelle; i suoi seguaci, pistole, pugnali alla cintola, da dove spesso si vedeva pendere un tacchino o una gallina. Quanti ebbero cavalli, facevano da palafrenieri per conto proprio. Mentre i soldati formavano i fasci d'arme e raccoglievano legna da fuoco, gli ufficiali col lasso in pugno scorrevano le campagne in cerca di buoi, vitelli, maiali, polleria, che conducevano al campo, squartavano, rosolavano e mangiavano con pane e sale se ce n'era; senza, se non ce n'era.

In città, Garibaldi passava lunghe ore sopra un campanile, in campagna, sul più alto monte, studiando i dintorni, per indovinare il disegno del nemico, notando ogni rialzo di terreno, ogni cespuglio, che potesse servire per offesa o per difesa.

( Così viene dipinto il Garibaldi del 1849 da Dandolo, Vecchi, Hoffstetter e altri suoi compagni d'armi).

Poi di ritorno al campo, con un gesto, con una parola, comunicava gli ordini, e in meno che non si dice il clamore del campo cessava, i soldati riprendevano i fucili, si ponevano in fila, non domandando mai dove si andasse. A loro bastava sapere che li guidava Garibaldi. Il vario loro modo di vestire, i diversi dialetti, gli strani gesti e più ancora gli strani gridi dei legionari montevideani, li facevano sembrare una banda di selvaggi o di Pellirosse. Ma era questa sola apparenza; l'ubriachezza, la disubbidienza non erano conosciute nel campo garibaldino; un atto di codardia o di furto era punito con la degradazione, talvolta con la morte.Mazzini che, dilungatosi dalla Lombardia dopo i fatti di Val d'Intelvi, era eletto a Livorno deputato alla costituente toscana e festeggiato dappertutto, giunse a Firenze ove dalla Loggia dell'Orcagua eccitò il popolo alla proclamazione della repubblica ed all'annessione immediata a Roma. - Guerrazzi, che allora con Mazzoni e Montanelli dirigeva le sorti della Toscana, non la pensava allo stesso modo, nonostante le sue personali inclinazioni; e vivaci erano le lettere e le discussioni fra i due uomini, non avendo le stesse opinioni e le stesse aspirazioni.

Mazzini allora come sempre teneva in cima dei suoi pensieri l'unità d'Italia liberata dallo straniero, e bisogna credere che Guerrazzi tentennasse, finché fosse troppo tardi, se si vuole argomentarlo dalla seguente lettera senza data, ma indirizzata a Mazzini da Firenze

( Dall'archivio fornitomi da Aurelio Saffi.)"Amico,

Credo come te, e credo doverci unire a Roma. Grandi cose sono la soppressione del principato in Toscana; del potere temporale del Papa in Italia; la creazione d'una repubblica nell'Italia centrale. Ma più grande è sostenerle. Di questa dubito forte, ma il dado è a tratto. Bisognerebbe adesso starci bui, silenziosi e concretare sempre. Ma il mondo è ingombro di dissolventi, e la più parte di noi non ha scienza, non pratica, non abito di organizzatori. A me dà noia il cicaleccio che non crea, le invidie, gli asti e le maldicenze mi contristano, e soprattutto mi ammazzano le ingordigie e le esigenze. Nonostante, avanti, perché io comprendo che non posso mancare al mio fine - o cooperare alla salate della « patria o acquistare la bella morte.

GUERRAZZIIntanto i romani ravvisando in Mazzini l'apostolo dell'unità, il 12 febbraio con 9000 voti, lo elessero rappresentante; e una deputazione del municipio andò a Firenze per pregarlo di accettare e di recarsi a Roma. Il 5 marzo egli vi giunse e l'accoglienza fattagli l'avrà compensato di molti patimenti e di molti disinganni. Nominato triunviro con Saffi ed Armellini, ricevette da Garibaldi la seguente lettera (Dall'archivio favoritomi da Aurelio Saffi), riprova questa che il dissapore, nato dal non aver questi mantenuto il programma concertato con Medici in Montevideo, era del tutto scomparso.

"Fratello Mazzini,

Questa mia non ha altro oggetto che di rimandarvi un saluto, e scrivervi una volta di mio pugno. Vi sorregga la Provvidenza nella brillante, ma ardua carriera, e possiate fare tutto ciò che sente l'anima vostra a beneficio del nostro paese. Ricordatevi che in Rieti esistono i vostri amici di credenze, ed immutabili.

Rieti, il 3 aprile.

GISEPPE GARIBALDI.

Garibaldi allora progettava di riunire gente ed armi, di prendere la via dell'Emilia, suscitare la leva in massa, di avere il comando della divisione accampata nel Bolognese per operare nei Ducati, nella Lombardia in combinazione con le forze toscane e sarde contro gli austriaci. Si riprometteva di fornirsi di fucili nelle varie città che avrebbe attraversate ed entro venti giorni di presentarsi al nemico.

Disegno ardito e ragionevole, visto che il Piemonte bramava di riprender le armi contro l'Austria.

Ma purtroppo i precipitosi nuovi avvenimenti sul Ticino annullarono gli sforzi dei reggitori della repubblica di partecipare alla guerra contro l'Austria. Il Piemonte era diviso in sé stesso perché il partito aristocratico-clericale non voleva la guerra in qualsiasi modo; un altro partito voleva la mediazione francese e inglese per ottenere patti migliori anche senza far la guerra; un altro ancora voleva la guerra ad ogni costo. Con quest'ultimo stava il re Carlo Alberto, il quale, dopo le scene disastrose di Milano e la vergogna del passaggio del Ticino, non si dava più pace né la davano a quelli che gli erano intorno.CAVOUR, che per la prima volta compare sulla scena e che già fra i suoi aveva molta autorità, insistette e in parlamento e nel giornale suo il Risorgimento, per la mediazione dell'Inghilterra, fidandosi egli molto nel governo inglese di allora.

Fiero rimprovero a lui gli volse il Brofferio da una parte, il Gioberti dall'altra. Ma intanto i preparativi per la guerra si facevano molto debolmente.

Alla riapertura delle Camere, il ministero Gioberti fu rovesciato principalmente perché questi favoriva l'idea di un intervento armato per restaurare il papa e il granduca. A tale scopo il generale Alfonso La Marmora fu spedito verso il confine toscano con una divisione, e già il 19 febbraio si parlava di un campo a Sarzana: opponendovisi i suoi colleghi, egli diede le sue dimissioni al re che le accettò, non avendo mai questi avuto vera simpatia per quella sua intromissione.

Brofferio presenta un ordine del giorno col quale si dichiarano benemeriti della patria i ministri che si sono opposti all'intervento in Toscana. Gioberti per sostenersi ricorse alla piazza, e i suoi amici fecero firmare dal popolo una petizione al re, ma Carlo Alberto la respinse, e nominò presidente del consiglio il general Chiodo.Da quel momento i preparativi di guerra, almeno in apparenza, si moltiplicarono. Carlo Alberto, che a tutti andava dicendo che "la causa italiana non era perduta", e con i signori Tommaso Spinola e Nicolò Federici quasi si scusava dell'armistizio Salasco perché convenuto dal podestà e molti cittadini milanesi, spingeva per parte sua le cose in avanti.

Già a Vigevano egli aveva decretata la leva in massa, ma non fu obbedito. Approvava il bellicoso proclama del ministro dell'interno, ma il generale Maffei comandante della guardia nazionale lo respingeva dichiarando che se gli austriaci s'inoltravano, non restava che di benevolmente accoglierli.

Il popolo, e specialmente i genovesi intanto chiedevano armi e battaglie, e se il re ("tentenna") avesse osato affidarsi ad esso, acconsentire ancora una volta che si suscitasse l'insurrezione nella Lombardia, stringere alleanza aperta con Venezia, accettare i soccorsi offertigli dalla Toscana e da Roma, di certo i destini suoi e dell'Italia tutta sarebbero stati ben altri !