VISITA ANCHE LE ALTRE 10.000 PAGINE SU ...

![]()

VENTICINQUESIMO CAPITOLO

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

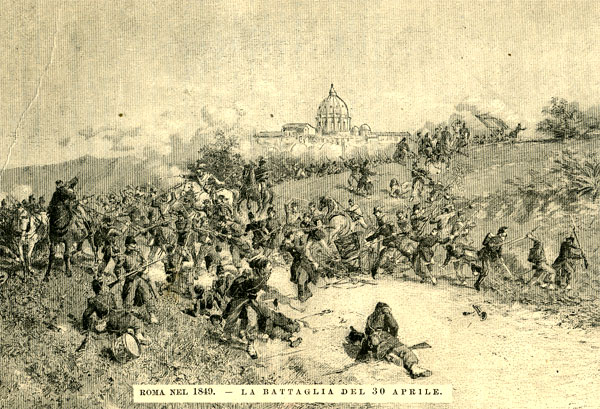

IL 30 APRILE 1849.

Primo assalto dei francesi da Porta Cavalleggeri e Porta Marta. - Fatto eroico di Bigio. - Il 30 aprile; sconfitta dei francesi. - La repubblica accerchiata da ogni parte di nemici. - Garibaldi fuga i Napoletani. - Stragi a Livorno, a Bologna. - Doppiezze dei diplomatici francesi. - Spedizione contro i i borbonici napoletani.

Tale era l'aspetto della città, tale l'assenza di turbamento o di paura, tale il sereno accordo fra popolo e autorità che i francesi residenti in Roma avvertirono ripetutamente il generale delle illusioni ond' egli si gongolava credendo di potervi metter piede; e il console francese di Civitavecchia scrisse al ministro degli affari esteri a Parigi: "Le notizie sono a tutte di resistenza, si alzano barricate; il ponte di S. Angelo, il ponte Molle, il Vaticano e diversi altri edifici sono tutti minati. I francesi, i più indignati della colonia straniera, protestarono contro l'occupazione, dichiarandosi pronti di salire per primi sulle barricate romane. Le porte di Roma sono chiuse, ed é proibito ai viaggiatori di uscire dalla città".

I moderati avevano speso tutte le loro forze nel persuadere i romani ad accogliere amichevolmente i francesi. Mamiani aveva tentato di indurre i municipi a mandare indirizzi al presidente Bonaparte, cominciando da Bologna. Ed aveva pure esposta, in una nota spedita al governo di Francia, la vera condizione di questi popoli, e ciò che avrebbe potuto rendere tollerabile e quieta una restaurazione.

(*) Organo dei moderati era il Conciliatore, «tromba e sostegno, scrive il Torre (generale nell'esercito), di coloro che esclusivamente onesti e moderati s'intitolavano; giornale che traviò purtroppo, singolarmente all'estero, l'opinione di molti ».

Onesto di certo era il Mamiani, ma se la sua lettera (ove avverte che « la Francia fa chiedere a noi qualche dimostrazione a favor suo e in favore delle libertà costituzionali, perché le serva di forte aiuto, che perciò si é pensato d'invitare i municipi a mandare indirizzi al presidente Bonaparte, e da Bologna si aspetta l'esempio » ) se questa lettera avesse trovato ascolto, la più bella pagina del 1849 - la difesa di Roma - non sarebbe mai stata scritta nella storia del popolo italiano. - (TORRE, Vol. II, pag. 15).

Fino al 27 aprile il padre Ventura offerse allo Sturbinetti di divenir capo del governo provvisorio, purché avesse agevolato l'ingresso dell'esercito francese. Sturbinetti rispose che se mai Roma rimanesse senza governo, egli da senatore e capo del municipio saprebbe fare senza aiuto od assenso di stranieri il proprio dovere. E codesti faccendieri dovettero confessare fallito ogni tentativo di far penetrare in Roma i francesi senza violenza d' armi.A scongiurare la lotta, che in quei giorni sembrava fratricida agli italiani, anche il municipio, la guardia nazionale e i circoli spedirono deputazioni a Oudinot per indurlo a desistere da un inutile spargimento di sangue; giacché anarchia in Roma non esisteva, essendo soldati e guardia civica e popolo tutti risoluti di resistere fino all'estremo. In ultimo risaputosi che Oudinod faceva assegnamento sui carabinieri e sulla guardia civica, fu permesso che molti ufficiali francesi assistessero alla rivista del generale Galletti ai carabinieri e poi alla guardia civica; questi ufficiali andarono e venirono, a tutto loro agio, si trattennero all'albergo della Minerva in numero di quindici o sedici e riferirono al generale come stavano le cose. Ma intanto! Anzi tracotante suona il suo proclama ai soldati:

"Appena io giunsi, m'appellai agli uomini di tutti i partiti sperando capacitarli alla comune sottomissione al voto nazionale.

Il fantasma di governo che siede in Roma risponde con le nuove bravate alle mie parole concilianti.

Soldati, accettiamo la sfida, muoviamo su Roma".E agli inviati, che speranzosi cercarono di dissuaderlo, il generale francese rispose coll'insolenza volgare della sua nazione:

" Les Italiens ne se battent pas".Spiccatosi da Civitavecchia, eccolo a Palo il 28, e il 29 a Castel Guido; e di qui spedisce il proprio fratello e 15 cavalieri per una ricognizione.

Gli avamposti romani vegliavano al punto dove la via Aurelia si diparte in antica e nuova, diedero «l'alt» agli stranieri domandando «Che volete?» - «Andare a Roma!» - « Non si può! » - « In nome della Repubblica francese vi andremo » - « In nome della Repubblica romana, indietro ! » - « Fuoco! » comandò il francese. E fuoco risposero i nostri, e cadde il cavallo di un francese, il quale, abbandonato dai suoi, fu condotto prigioniero a Roma, e fu colui che poi, tratto al cospetto di Garibaldi, mendicò inginocchiato e piangente la vita!

Da questo Garibaldi trasse felice augurio per la giornata.All'alba del 30, deposti i sacchi alla Maglianella, Outinod si accostò a Roma. Qual fosse il suo disegno di guerra lo dice un foglio trovato in tasca di un ufficiale francese estinto.

Il colonnello Masi trasmise questo foglio al governo. Egli si proponeva di dividere il corpo in due colonne; con una assalire Porta Cavalleggeri, con l'altra Porta Angelica: punto di riunione la piazza di S. Pietro.

Secondo alcuni militari di vaglia fu sbagliato e il disegno di attacco e il moto. I punti del doppio assalto meditato distavano 630 metri l'uno dall'altro entro la città. E in Piazza S. Pietro le riserve romane erano pronte ad accorrere o a porta Angelica o a porta Cavalleggeri; mentre la distanza esteriore tra le forze nemiche superava i 2400 metri, i quali, considerata la tortuosità delle strade, diventavano quasi 4000.Giunti prima dell'alba, i francesi presero la via di porta Cavalleggeri, spingendo i volteggiatori a dritta in luoghi scoscesi e selvosi, e i cacciatori di Vincennes sulle alture a sinistra.

Allo spuntar del nemico, Avezzana dalla vedetta sulla cupola fece suonare a stormo tutti i campanili. In un attimo i ripari e i bastioni nereggiarono di popolo il quale aveva ottenuto armi dal ministro della guerra; e quanti non le ottennero si accontentarono di trasportare feriti e morti o di recare provviste da fuoco e da bocca; e le ardite donne di Trastevere incoraggiavano i mariti e i fratelli e mandavano i figli adolescenti al battesimo del fuoco.

Giunto il nemico a 150 metri dalle mura, i bravi artiglieri dal bastione di S. Marta diretti dal Calandrelli diedero il primo saluto ai cacciatori, i quali risposero con colpi così ben aggiustati che cadde morto il tenente Paolo Narducci, romano, primo martire della Repubblica, e furono feriti mortalmente Enrico Pallini, aiutante maggiore, e altri artiglieri.

Ma trovatisi sotto i fuochi incrociati delle mura e del Vaticano, collocarono una controbatteria a 360 metri, micidialissima. La colonna nemica non poté avanzare, ma fece coi pezzi e colle carabine una strage terribile: caddero in un colpo Della Vedova, morto, il capitano Pifferi, il tenente Belli, il sottotenente Mencarini, il maresciallo Ottaviano, feriti; e finalmente fu smontato un cannone romano.

Il popolo portò via i morti e feriti; ed altri prendevano il posto dei caduti senza ombra di timore o di confusione, Mancando gli artiglieri, supplirono i soldati di linea, e caddero il belga Leduell e i caporali De-Stefanis e Lodovich.

La prima brigata sotto Moliére ebbe ordine di spingersi alle mura, ma gli artiglieri raddoppiarono gli sforzi, e le colonne di Marulay e Banat dovettero ripiegare a dritta.

Irritato, Oudiuot fece piantare altri due cannoni: due volte si batté la carica dai francesi; ma essi dovettero desistere e ritirarsi tutti.Abbiamo detto che Garibaldi, entrato in Roma soltanto poco prima, e promosso a generale, teneva la linea da porta Portese a porta S. Pancrazio e di qui a Cavalleggeri, dove comandava MASI. (*)

(*) La sua brigata era composta dalla Legione italiana, 300; dalla universitaria, 300; dagli emigrati, 300; dai reduci, 600; dai finanzieri mobili, 250; con la 2a brigata Masi, 2700 uomini; con la 3a Savini, 304; con la 4a Galletti, 1810; e con i bersaglieri lombardi che non potevano combattere per la parola data a Oudinot da Manucci, con i carabinieri, con i zappatori e con l'artiglieria, l' esercito romano il giorno 30 aprile sommava a 9630 uomini. - (TORRE, Vol. 11, pag. 25).Egli, sul luogo solamente due giorni prima, non ebbe timore di esplorare bene le posizioni; ma al suo sguardo acuto non rimase dubbia l' importanza di quelle esterne situate sul vertice del Gianicolo: le ville solide, i rigogliosi boschi, e le mura che li serravano. Occupò tutte queste posizioni, accampandosi così sulla destra del nemico, venuto da Castel Guido; poi, a momento scelto, condusse distaccamenti nei vigneti e glieli scagliò contro. Questi, nella sosta che seguì la ritirati dalle mura, non se ne mostrò sgomento; e in quella vece mandò un grosso nerbo contro i nuovi assalitori, giubilanti del fiero cimento.In testa ai più avanzati camminava il capitano Montaldi; e con la sua compagnia irruppe così impetuoso sul nemico da costringerlo a piegare sulla riserva; ma ben presto questo ritornò con rinforzi, e Montaldi crivellato da 19 ferite proseguì a combattere in ginocchio con un pezzo della spada, finché cadde morto e fu dai suoi pietosamente trasportato via.

Ovunque si ripetevano gli stessi prodigi; troppo scarso il battaglione Universitario per tenere villa Pamphili contro l'intera brigata Moliére, Garibaldi fece punto al Casino de' Quattro-Venti chiese istantaneamente rinforzi. Vennero il generale Galletti con un solo battaglione del primo reggimento della quarta brigata, un battaglione della Legione romana e la compagnia degli studenti, i quali non sapendo se al primo fuoco la carne avrebbe obbedito allo spirito, dissero l'uno all'altro: «Se fuggo, bruciami le cervella.»Garibaldi li condusse in campo aperto, qui insegnò agli italiani che cosa significasse, nella sua opinione, l'assalto alla baionetta. - Inferocirono i francesi per tanta audacia di selvaggi e di imberbi, e quell'assalto si poté paragonare a centinaia di duelli. Ma Garibaldi tenendo uniti i suoi riprende villa Pamphili, irrompe sul fianco destro di Moliére, lo trafigge di baionetta; né si ferma fintanto ché tutti gli assalitori non furono messi in precipitosa fuga. La vittoria fu pagata a caro prezzo. Perirono il Montaldi, il tenente Righi e Zamboni; rimasero feriti il maggior Marocchetti, il chirurgo Scianda, il Ghiglioni, Statella, Dall'Oro, Tressoldi, Rota, Belli, Ottaviano Mancarino, Lodovich, e molti militi.Fu ferito, e non leggermente, Garibaldi stesso da una palla che per fortuna colpì prima il pomo di un pugnale poi penetrò a sinistra del fegato. Egli durante il giorno non ne fece parola e proibì a Ripari che lo medicava la sera di non parlarne con chicchessia.

E qui accadde allora l'episodio Picard raccontato in mille modi dai francesi, ma non sinceramente.

Questo maggiore con 300 dei suoi s'impadronisce di una casa, e Bigio, aiutante maggiore di Garibaldi, se ne accorge; sprona il cavallo come un furioso, scuote il cancello, entra; investe il maggiore colla testa del cavallo al petto; lo afferra per i capelli e grida: Arrendditi! Trascinandolo in mezzo ai suoi, costui dà l'ordine della resa, e la compagnia intera é condotta prigioniera al quartiere generale e di là spedita a Roma.

Il Picard, che ebbe tempo di riaversi durante la cortese prigionia, narrò di essere stato ingannato facendoglisi credere che Oudinot aveva in mano la città. Ma quand'anche così fosse stato, peggio per lui. Bensì noi narriamo l'evento sull' autorità del Torre, generalmente così accurato e sempre imparziale, e del Guerzoni che lo riseppe dal Bigio stesso, da Augusto Vecchi e da Hofstetter, che ogni giorno scrivevano i casi. Rimane dunque indubitabile che il Picard e la sua gente furono presi con tutte le regole della guerra. Il che risulta pure dai dispacci dell'Oudinot, il quale, in cambio del battaglione Melara disarmato a tradimento, fece questa domanda:

"En retour de tant de générosité vous renverrez sans doute immédiatement au camp français les soldats que leur audace a fait tomber entre vos mains."Un'altra cosa si deve notare ed é: che i francesi fuggiaschi o sbandati per i campi, o ripiegati sul corpo principale dell'esercito, lasciando inerti e feriti e materiali ove ferveva la mischia, sarebbero stati inseguiti e presi, se l'artiglieria dalle mura non avesse riaperto in quel momento un fuoco assai nutrito credendo di colpire i francesi, mentre invece impediva ai Garibaldini di inseguirli. Di ciò fa fede il dispaccio seguente del generale Calandrelli ad Avezzana

« Castel S. Angelo, lì 30 aprile 1849.

« Cittadino ministro,

« È di estrema necessità che tra i nostri che stanno alle batterie e quelli che fanno le sortite vi sia segnale di convenzione, segreto e noto solo ai capi, giacché oggi per mancanza di questo, il prode Garibaldi non ha potuto ottenere tutto quel frutto che avrebbe certamente ottenuto se le nostre batterie si fossero astenute dal fuoco.

Salute e fratellanza. »

Ciò nonostante il generale Oudinot nella relazione ufficiale così scrive:

"Dès le commencement de l'action quelques bataillons ennemis ayant essayé de descendre dans la plaine ils ont été forcés de se retirer en toute hâte derrière les retranchements!"E mentre Moliére da una porta, e la prima brigata di Levaillant dall'altra, si trovavano in così mali termini, il capitano Fabar, quello stesso che così indegnamente tentò ingannare l'Assemblea e che probabilmente approfittò della condiscendenza del governo per spiare le posizioni, disse al generale Oudinot di conoscere una strada coperta, la quale girando il Vaticano metteva a porta Angelica: e tentò condurvi la seconda brigata. Scese egli in una gola, poi piegando a destra in fondo della valle, s'accorse del proprio errore quando la testa di colonna fu salutata dal fuoco micidiale dei nostri, appostati nei giardini del Vaticano.

Tennero saldo però i francesi risposero; anzi piantarono in batteria due cannoni sotto il fuoco; e qui giova ricordare i carabinieri romani, che si dissero così devoti al papa, ed invece puntarono così bene le loro carabine ai petti dei difensori del Papa, che ne fecero scempio; e cadde anche Fabar, audace, se non astuto. I francesi perdettero 4 cavalli della batteria e la brigata dovette disperdersi nei vigneti vicini, donde una parte fece fuoco fino a notte per proteggere la ritirata del corpo, e gli altri stettero là fino alle due dopo mezzanotte, finché furono ritirati i cannoni a braccia e trasportati i feriti sui traini e sulle spalle: e a questa ritirata fino a Castel Guido assistette il generale Oudinot.

I francesi ebbero 1000 uomini fuori combattimento, 300 morirono sul campo, 530 furono i feriti e duecento sessanta i prigionieri.

Questo il ragguaglio del Torre preso dalla relazione francese. La cifra data dal Vecchi é di 1300.Ebbero la gloria di rapire alla giovane Repubblica 214 fra morti e feriti, fra cui 25 ufficiali e 7 cittadini; e di aver preso un prigioniero, il sacerdote Ugo Bassi, rimasto indietro per soccorrere - armato della croce - un morente. Potevano vantarsi, ma poi arrossendo negarono di aver squarciato un arazzo di Raffaello con due granate, il tetto della cappella Sistina con quattro, il museo e la biblioteca vaticana con sette, e di aver gettato 70 proiettili nella basilica di S. Pietro.In quanto a Roma, solamente le storie della Repubblica antica scrissero più stupende pagine di questa. Quella sera, che passò fra le cure pietose ai feriti di ambe le parti, fra l'esultanza per la ben meritata e non sperabile vittoria, e nei preparativi per la mattina, il popolo, la milizia cittadina, i fratelli accorsi in aiuto, i soldati e i capi, i rappresentanti del paese e il governo poterono dire: Abbiamo fatto il nostro dovere.Per Garibaldi che nella sua travagliata vita ebbe pochissime soddisfazioni, , il 30 aprile segna una fase nuova.

I suoi prodigi nell'America del sud erano noti solamente ai suoi militi, agli amici, ai nemici tremanti e sempre vinti dal suo valore e dalla sua generosità, ed agli stranieri, visitatori di quei lidi e ammirati.

Ritornato in patria, il re e la corte e i sempre vinti generali lo temevano e si adoperarono sempre in ogni studio per disfarsene. Le sue audacie contro gli austriaci passarono inosservate in mezzo alle vergogne e alla disperazione delle capitolazioni e delle sconfitte.

Ma il 30 aprile alla testa della gioventù in campo aperto, contro soldati allora i più stimati e temuti del mondo, vincitore, stabilì quella corrente elettrica fra lui e il popolo, che trasformò questo in popolo soldato, il quale né per sbagli e tradimenti, né per l'ostilità del mondo intero, volle mai deporre la spada finché la patria non fu costituita.Non si conobbe tutta la verità, né Garibaldi se ebbe il comando meritato; ma dal 30 aprile gli italiani cominciarono a comprendere quanto di vero ci fosse nelle parole divinatorie - già ricordate - di Anzani moribondo: «E' predestinato - l'avvenire d'Italia dipende da Garibaldi ! »Il re di Napoli, superbo di avere per ospiti il papa e il granduca di Toscana, appena conobbe che il piccolo esercito romano era impegnato contro i francesi, occupò in persona con una divisione Velletri, mentre altre due duci Winspeare e Lanza, si dirigevano a Valmontone. I papalini disertori e i briganti rispondendo all' appello del rinnegato Zucchi rumoreggiavano a Frosinone; e dal Po gli austriaci invadevano le Legazioni, e gli spagnoli sbarcavano a Fiumicino. A così tanta bufera che prorompeva sulla Repubblica si aggiungevano i delitti di sangue commessi nelle Romagne e nelle Marche, onde più che di quella s'impensierivano i triumviri.I loro proclami, i decreti, le lettere e i rinforzi ai presidi di Imola e di Ancona, attestano nobilmente del loro concetto sul governo popolare. Trascriviamo le note confidenziali trasmesse a Felice Orsini, commissario straordinario:"Roma, 1849.

Cittadino.

Voi vi recate in Ancona con una missione di repressione che può essere riepilogata in due parole: Ancona alla Repubblica. L'assassinio non é repubblica; Ancona é ora in preda dell'assassinio organizzato. Bisogna reprimere e punire. Bisogna che a qualunque patto cessi lo stato anarchico della città. Ci corre, in faccia all'esterno e all'interno, della salute del paese e dell'onore della bandiera. Roma non può rassegnarsi ad essere tenuta, per inerzia o falsa moderazione, complice degli assassinii; per obbligo di moralità, per assicurarsi dalla reazione, alla quale il miglior pretesto é appunto la mancanza di sicurezza, per non rendere inevitabile l'intervento straniero, bisogna che sia fatta giustizia dei delitti commessi.

Abbiamo dato ordine inesorabile ai nostri, nella provincia d'Ascoli e altre, perché annientino e stritolino la reazione, ma noi consideriamo l'assassinio organizzato la peggiore delle reazioni, e la repubblica é perduta se, invece di rappresentare un paese, si limita a rappresentare una fazione.

E' necessario che i promotori e direttori degli assassinii siano arrestati e puniti a termini della legge; con i subalterni che possano concepirsi come esecutori ingannati , si usi, compatibilmente con la legge, clemenza.

Il governo, se anche dovesse far convergere ad Ancona la metà delle forze dello Stato é deciso a far eseguire le intenzioni sovraccennate: il governo non dubita che i due commissari (Bernabei e Dall'Ongaro) non si uniscano a voi nell'adempimento di questa missione; se non lo facessero, il governo prima farebbe eseguire, poi li dimetterebbe. Bisogna dirlo ai patriotti veri. V'intenderete per informazioni col preside; egli sentirà il bisogno di scolparsi dell'inerzia passata con attività ed energia raddoppiata.

« Per il triunvirato G. MAZZINI. - A. SAFFI. »

E Orsini adempiva egregiamente al dovere suo arrestando i malfattori, mandandoli incatenati a Civitacastellana, incutendo salutar terrore nei loro partigiani , rincuorando i cittadini onesti a prestare man forte al governo, insomma restituendo Ancona alla Repubblica.

I proclami secentistici di Don Bustillos destavano l'ilarità dei pescatori di Fiumicino. Ma non così alla leggera si poteva trattare l'esercito napoletano; eppure nemmeno contro esso non fu deciso subito di staccare gran quantità di soldati da Roma finché non si fosse conosciuto quale effetto producesse in Francia la sconfitta del 30 aprile. Si discusse vivamente nel seno del triumvirato la nomina del ministro della guerra e del capitano generale.

Mazzini, che conosceva la gesta di Montevideo e v'intravvedeva il genio militare di Garibaldi, era disposto ad affidargli l'esercito. Ma vi si opponevano troppe invidie, troppi pregiudizi.

Il deputato Agostini così scriveva ai suoi amici del governo:

"Mi é detto che fra Civitavecchia e Roma vi sia un passo terribile, che é For di pietra, e anche per la Zolfa vi è altro passo terribile: là bisognerebbe mandare le truppe di Garibaldi, che vi é bisogno di non far restare in Roma, perché son credute troppo discole."Che cosa rendeva nervoso il deputato Agostini ? Garibaldi ai suoi, in tutto 1.264 uomini con soli 500 fucili, aveva detto:

"Che importa? la faremo a coltelli e a sassate".

Da Canemorto aveva incaricato Daverio di dire al triumvirato che egli aveva "incominciato a levare dai conventi, trovati lungo il cammino, i muli e i cavalli di proprietà fratesca!"

Ma poi fu commosso dal lamento del preside di Rieti, il quale scriveva:

«che alle cose solite si sono aggiunti gl'insulti ad ecclesiastici e alle pratiche religiose, e perciò i parroci ricusavano d'andare a benedire le case ? »Intanto Mazzini ridendo di queste miserie insisteva:

«Garibaldi é l'uomo della situazione.»

Ma i romani volevano un romano. Anche Carlo Pisacane educato nel collegio militare della Nunziatella, ufficiale poi nella legione straniera in Algeria, e indi capitano nell'esercito piemontese, espresse l' opinione che Garibaldi non fosse adatto se non come capo di partigiani, indipendenti dall'esercito.

Egli scriveva di lui:

" prode e di carattere dolce, Garibaldi era caro ai suoi soldati. Il suo bello aspetto, il modo singolare di vestire, le sue abitudini lo avevano circondato di un tale prestigio da far credere a lui stesso di possedere le capacità di gran generale, mentre egli non aveva che il genio del guerrigliero, il quale impegna gli uomini quasi individualmente senza fare uso delle masse, solo mezzo decisivo in guerra; credeva poter condurre un esercito di 30.000 baionette nel modo stesso che si conducono 300 uomini."

In ogni modo non 30.000, ma appena 3.000 gliene furono affidati il 4 maggio, per rintuzzare i napoletani. Fra gli altri corpi aggiunti ai suoi legionari c'erano i bersaglieri di Manara, frementi per essere stati esclusi dal combattimento del 30 aprile in virtù della parola mal data da Mannucci, ma religiosamente osservata dai triumviri.

E gli aristocratici suoi ufficiali torcevano non poco il naso all'idea del contatto dei loro ben disciplinati soldati con i «rozzi selvaggi» della legione. A Manara stesso rincresceva un tantino il dover ubbidire al loro capo e confidava ad un suo amico, che se mai ne guadagnasse la sua fiducia (lui abituato al poncho sudamericano) "... l'avrebbe persuaso di vestire alla moderna !".Non poca importanza attribuiamo nel mettere in rilievo i pregiudizi che Garibaldi dovette vincere prima di farsi conoscere agli italiani per quel grande uomo che fu.

Intanto uscendo da Porta del Popolo la sera del 4, a Villa Borghese disse brevi parole alla sua gente, deplorando la guerra fratricida a cui un re empio li condannava: poi furono presto a Prenestina e per l'antica strada romana giunsero all'alba in vista di Tivoli, sul fianco destro della linea d'operazione dei napoletani intorno a Velletri, con gli avamposti sulla strada che di là conduce a Roma.

Cinquemila borbonici sotto il generale Lanza si mossero da Valmontone, con la ferma intenzione di circondare Garibaldi, e di impedirgli la ritirata su Roma. - Manara per ordine di lui spinse il luogotenente Bronzetti con una sessantina di uomini a cacciare gli avamposti dai villaggi dei quali s'impossessarono. Garibaldi procedeva con la massima cautela ben sapendo che Winspeare con altri 5000 era pronto a sostenere Lanza, che aveva la sinistra protetta dal mare, la destra dagli Appennini.

Durante il giorno s'impegnò un combattimento serio, durato tre ore fra Winspeare e il corpo di Garibaldi, il cui risultato fu una fuga dirotta dei napoletani. La mattina dopo avvenne lo stesso con Lanza, pigliandogli Garibaldi cinquanta prigionieri, fra cui due capitani, che confessarono il re essere ad Albano con due reggimenti svizzeri, tre di cavalleria e quattro batterie, altri rinforzi venire da Napoli e il general Zucchi essere incaricato di impossessarsi della persona di Garibaldi, per cui Pio IX aveva una ripugnanza invincibile.

Quei prigioni aspettavano forse di essere squartati vivi; ma vista la faccia sorridente e dolce del supposto capo cannibale, proruppero in un grido di "mannaggia Pio IX!".

Garibaldi, che aveva concepito un ben più formidabile attacco per la mattina, fu richiamato a Roma, temendo il triumvirato nuove offese dei francesi, e la sera del 12 maggio dopo 30 ore di cammino forzato, per viuzze impraticabili, dovendo passare in mezzo al campo nemico, egli ricondusse i suoi con ordine massimo entro le mura di Roma.In questi stessi giorni Nunziante, prendendo a modello Haynau, soffocava nel sangue la rivoluzione di Sicilia.

Il 6 di maggio giunse in Lucca con 17.000 austriaci il generale d'Aspre; indi per Pisa, corse su Livorno. La cittadinanza insorse con alla testa il capitano Ghilardi di Lucca. Ma la guardia nazionale fuggì, il cappellano Maggini introdusse in città il nemico, che dopo viva resistenza oppostagli dal popolo poté impadronirsene con molta strage. Un Bartelloni, bottaio, rifiutando di mettersi in salvo, si presentò serenamente al d' Aspre con queste parole:

«So che mi cercate, ed eccomi qua. Mi chiamo Enrico Bartelloni. Sono repubblicano ed odio a morte i tedeschi come ogni altro straniero che invada il mio infelice paese" (Vecchi : La Italia. Vol. II. pag. 215).

Fu dato l'ordine di fucilarlo lì per lì, ed egli, toccandosi il petto:

«Qui mirate, o assassini. Così muore un italiano.»

Trecento diciassette livornesi caddero in quella difesa e la città fu dichiarata in stato di assedio. Ferdinando, benedetto dal papa, dal suo popolo esecrato, saliva sul trono granducale.

Carlo Mayr, preside di Ferrara, rifiutandosi al restauro del governo pontificio impostogli dagli austriaci comparsi sotto le mura della città, si ritirò con la sottile guarnigione in Argenta. Direttisi indi gli austriaci a Bologna, un popolano chiuse la porta Galliera in faccia all'avanguardia. L'eroico atto fu il segnale della battaglia. L'aristocrazia era in villa; la guardia nazionale non diede segno di vita. Il popolo, solo, in armi sulla Montagnola con due pezzi di cannone, ove si combatté ferocemente..... (nelle 2 immagini qui sotto)All'improvviso silenzio della batteria austriaca apparentemente abbandonata, i bolognesi - condotti dal colonnello Boldrini, con quaranta carabinieri al comando del maggiore Marliani, segnalatosi a Vicenza - s'avventarono per impadronirsene. Ma gli austriaci appiattatisi nelle case di lato li colpirono con fuochi incrociati e a breve distanza, cosicchè quelli più coraggiosi caddero in gran parte sopra e intorno ai pezzi stessi.Marziani (lombardo) morì con una palla in petto. Accanto a lui spirò il maresciallo dei carabinieri Pavoni, e il Boldrini, condotto agonizzante in città, morì sorridendo al popolo piangente, che aveva per un istante dubitato della sua lealtà. - Altro corpo austriaco, proveniente da Modena, aveva investito da porta San Felice, si era impossessato del monte della Madonna di S. Luca e tempestava la città con granate e bombe mentre dalla Madonna dell'Osservanza i tirolesi uccidevano con tutto agio gli ostinati difensori sulle mura.Già il municipio composto del senatore Zanolini, di Carlo Marsili, di Raffaello Aldini, di Paolo Silvani, di Luigi Nizzardi, di Giuseppe Gandolfi pregava il preside di desistere dalla difesa. Il Bignami, generale della milizia cittadina, e il Marescotti perorarono apertamente per la dedizione della città. Il Pichi, comandante le poche soldatesche, e il maggiore Paolucci, comandante di piazza, stavano col popolo, per la difesa ad ogni costo, e il Baucoli in quel momento supremo non seppe fare altro che dimettersi dall'ufficio di preside, lasciando al municipio la cura della resa. Questo mandò al campo nemico Luigi Aldovrandi e Eugenio Alberi che ottennero armistizio di un giorno. Dopo di cui nuova tempesta di bombe e di granate dal colle sulla città, e campane a stormo, e tutti gli animosi bolognesi accorsi in aiuto sulle mura e specialmente a porta San Mamolo donde i soldati del 4.° reggimento, abbandonati dal colonnello Marescotti, unitisi al popolo, si gettarono sugli austriaci, che fulminavano dal convento dell'Annunciata, e alla baionetta li cacciarono dal convento e dalla torre e dalla strada stessa.

Allora i membri del municipio di nuovo domandarono e ottennero un altro giorno di armistizio, ma il popolo tirava contro la bandiera bianca innalzata sul palazzo del comune. Il così ostinato valore eccitando l'ammirazione dei paesi vicini, il preside di Forlì ordinò a Pianciani di condurre in Bologna i volontari in armi radunati per Roma; il triumvirato inviò l'animoso Pietro Maestri a sostituirvi il Biancoli fuggito a Firenze, e vi mandò il colonnello Livio Zambeccari con tutta le sue forze disponibili. Ma era il soccorso di Pisa! Durante la tregua, gli austriaci masnadieri continuarono il sacco delle circostanti campagne aspettando i rinforzi di Modena, che, poi giunti, portarono gli assedianti a 12.000 con quattro batterie da campo.Che fece il senatore Zanolini? Ecco il proclama bellicoso che dalla residenza municipale il dì 11 maggio indirizzò all'indomito popolo, abituato in tempi ordinari a festeggiare il 12 maggio la madonna di San Luca evangelista:

"Cittadini! Domani la vostra protettrice, la Vergine di San Luca, dovrebbe scendere entro le vostre mura; l'austriaco occupa il colle ed impedisce alla Madre di venire a spargere a le sue benedizioni sui figli.

Popolo bolognese! Iddio non vorrà che per lungo tempo sia tolta la gioia di adorarla fra noi. Cittadini, innalzate nelle chiese le vostre fervide preci perché cessi l' esilio che ce la rapisce. Noi ci siamo rivolti al venerando cardinale arcivescovo , affinché prescriva quotidiane preghiere nelle chiese parrocchiali. I vostri cuori si levino al Santuario; la vostra pietosa difenditrice, ivi esposta sull'altare , intercede per voi ed aspetta i suoi figli".Questo proclama suscitò risa e sdegni nel popolo. Udito dell'arrivo in Castel San Pietro di tre cannoni di ferro, provenienti da Forlì, mosse loro incontro una colonna di carabinieri e di soldati da Porta Maggiore, senza occuparsi del probabile agguato. Il nemico con la mitraglia da San Michele sbaraglia chi non è morto o ferito, e a stento Zambeccari giunto a gran galoppo da Ancona riesce a trattenere gli sbandati e a mettervi un po' di ordine.

Durava da otto giorni la lotta, e le sortite erano continue ora da questa ed or da quella porta della città sulla quale piovevano continue granate, senza che però la popolazione se ne desse per intesa. Nè mai l' ha turbata l' idea della resa.Se non che fra il settimo e l'ottavo giorno, sopraggiunto da Modena il generale Gorchowsky con mortai della massima capacità e cominciato a gettare bombe distruggitrici, una delle quali bastò a sfondare gli appartamenti del palazzo Guidi, apparsa impossibile ogni ulteriore resistenza anche ai più prodi, si dovette desistere dalle inutili offese. Allora il cardinale Opizzoni e il Zanolini con i municipali e il Marescotti e il Bignami andarono incontro al Wimpffen presentandogli le chiavi della città; costui le prende e le rimette a Radetzky, il quale con un azione indegna, umiliandole, andò a buttarle ai piedi del papa in Gaeta.Pertanto dopo la difesa, eroica quanto quella dell'8 agosto ma non egualmente fortunata, i fieri bolognesi caddero in balìa della soldatesca straniera assetata di vendetta e di sangue; e dell'ancora più schifoso dominio del Bedini, il quale compendiava in sè la ferocia del croato e la perfidia del prete.Se penoso è il dover narrare il non mai più visto martirio di un popolo indomito al tu per tu con secolari nemici - papa, re, e imperatore - non è dato sottrarsi all'indignazione nell'assistere alla doppia parte di chi diede spettacolo il governo della repubblica francese per portare a rovina totale la romana. Non tocca a noi fortunatamente accusare o difendere il Lesseps: chi vuole farsene giudice legga la sua apologia ("Ma missiorn à Home").

Certo è che, senza l'intromissione del blando diplomatico, i francesi non si sarebbero avanzati da Civitavecchia, e nemmeno avrebbero avuto tenpo di aspettare rinforzi, di apparecchiar ponti e tutte le macchine necessarie per l'assalto.

I reggitori di Roma erano uomini troppo schietti e leali per immaginare che Lesseps non fosse certo che durante la propria missione, Oudinot avrebbe dovuto starsene inerte. Di più essi contarono sulla potenza di Ledru Rollin, di Arago, di Cremieux, di Bac, di Michele de Bourges, e di altri nobili cuori francesi per inventare l'impresa insidiosa che essi credettero opera dei soli ultramontani, aperti campioni del potere temporale.Ciò che rende gravissima la condotta di Lesseps è il franco parlare e scrivere del signor di Rayneval inviato della repubblica francese alla corte papale di Gaeta. Questi, sapendo bene che l'unica ragione della missione Lesseps era di guadagnar tempo, ammonirlo: «che il governo della repubblica l'aveva formalmente invitato a concertare la sue pratiche con il plenipotenziario della conferenza di Gaeta; che invece egli agiva non solo senza guardare agli antecedenti, ma unicamente guidato dalle sue personale ispirazioni e senza nessuna scritta del governo; che, discorde affatto dal signore d'Harcourt e da esso Rayneval, egli disponeva da padrone ogni cosa impedendo l'azione dell'esercito".Il Rayneval avverte che la repubblica francese ha formalmente dichiarato di non voler riconoscere la romana, che, procedendo altrimenti, "noi gettiamo un guanto di sfida non solo alle tre potenze che hanno dichiarato la guerra al governo di Roma e sono appoggiate da tutta Europa, ma ancora ad una potenza superiore alle altre chiamata a partecipare in un modo importantissimo ai nostri interni destini, cioè a dire al papato.

Seconda e grave infrazione delle norme date tal governo della repubblica; che non ha dichiarato la guerra all'Austria, ma vuole unicamente mettersi in stato di dare il convenevol peso all'influenza francese nell'ulteriore composizione degli affari di Roma. E vi pare che sia nel voto della Francia che noi stentiamo la mano ad un governo che ha cominciato con l'assassinio? E inoltre voi esponete Napoli all'invasione delle bande lasciate libere dalla nostra inerzia" (Lettera di Rayiieval a Lesseps, citata dal Torre).Da questa lettera e da documenti che produrremo più tardi emerge chiarissimo che la Francia repubblicana agiva di pieno accordo con l'Austria, il cui intervento serviva di scusa per la spedizione francese a Civitavecchia.

Stipulato un armistizio con Lesseps (il 12 maggio) , il governo decise di farla finita con i borbonici. Si rinnovò pertanto la discussione sulle nomine nell'esercito. Intanto Daverio, Mameli e altri fidati di Mazzini sostenevano i diritti acquistati da Garibaldi il 30 aprile e anche nelle recenti prove con i napoletani. Prevalsero i voti opposti, e per salvare capra e cavoli Garibaldi fu promosso a generale di divisione, mentre Pietro Roselli, colonnello papalino del 6.° reggimento di linea, conosciuto fin allora soltanto per qualche scaramuccia contro i briganti sull'Ascolano, fu creato "generale comandante, in capo delle. armi repubblicane di Roma".Carlo Pisacane, suo partigiano, lo ritrae con le seguenti parole:

"Roselli era fornito di molte cognizioni militari, concepiva sulla carta un piano di campagna con la precisione di un trattato. Ma all'aperto, ove alle regole di tradizione bisogna sostituire i propri concepimenti, benché intrepido al fuoco, diventava un uomo incapace di tare la benché minima disposizione ed ascoltava i consigli ed i suggerimenti di qualunque individuo" (Rapido cenno sugli ultimi avvenimenti di Roma.).Tale l'uomo dato per superiore a Garibaldi. Tali i due uomini prescelti per agire insieme in circostanze eccezionali con elementi i più eterogenei. Ma Garibaldi aveva obbedito con entusiasmo al sempre sventurato Bento Gonzales, aveva pur obbedito alacremente al Pacheco y Obes, e ad altri generali di cui disapprovava la condotta e non stimava la scienza militare. Ideale suo era il romano Manlio, geloso della disciplina così fieramente da uccidere il proprio figlio perché vincitore contro i suoi ordini.

Più tardi obbedirà puntualmente "ai suoi superiori" durante tutta la guerra del 1859 e al La Marmora che comanda di abbandonare il conquistato Trentino, o nel 1866 quando risponderà "obbedisco".Così nel maggio del 1849 giammai a Roselli disobbedì, e i fatti che stiamo per narrare smentiscono le calunnie posteriori avventate contro di lui, quando già bandito dall'Italia ed esule nel nuovo mondo.

La sera del 16 maggio uscirono da porta S. Giovanni 11 mila uomini circa con 12 cannoni prendendo la via Labicana, per giungere a Zagarolo, a 22 miglia da Roma, alle 10 del giorno dopo. Questi 11.000 uomini scelti da tutti i reggimenti, gioventù robusta ed esercitata, furono composti in due piccole divisioni (*).

(*) Memorie relative alla spedizione e combattimento di Velletri, avvenuto il 19 maggio 1849, di PIETRO ROSELLI, pag. 49..

Per la narrazione di questi fatti mi affido quasi esclusivamente ai documenti e alle lettere di Roselli, di Garibaldi, di Daverio e di Mameli indirizzate da Velletri a Mazzini o al governo stesso, appartenenti all'archivio Saffi.

Sul margine del primo di questa serie trovo scritto con la matita da Aurelio Saffi il seguente avvertimento

"Intorno alla fazione di guerra contro i napoletani vi è, come sapete, contrasto di mutue accuse fra Roselli e Garibaldi. La più parte dei documenti che mi restano su quell'impresa, e che qui vi accludo, hanno colore delle impressioni Garibaldine, e mi duole di non aver nulla che lo contraddica da parte di Roselli. Ma Roselli, Pisacane ed altri giudici competenti in fatto di cose militari, attribuirono la mala riuscita del disegno di battaglia, concepito dallo stesso Roselli, al non essersi puntualmente eseguito, nell'ordine e tempo da lui prestabiliti, le mosse dei nostri, parte per le negligenze e gli indugi dell'Intendenza nel vettovagliare le truppe, parte, e più di tutto, per la fretta di Garibaldi. La fazione era divisata in modo che, se bene eseguita ed in tempo e con buna intelligenza fra i capi, il re e l'esercito napoletano sarebbero, secondo ogni probabilità, rimasti prigionieri.

È questo uno dei punti più importanti da chiarire, e giudicare con verità e giustizia di storico. Fate dunque, per quanto sta in voi, di provvedervi delle relazioni ed altri scritti che Roselli deve aver pubblicati sull'argomento. Chiedetene a Quadrio. Leggete anche gli articoli di Pisacane sulle cose di Roma, che io non ho, ma che, se ben ricordo, devono toccare anche della battaglia di Velletri. Malgrado questi fatali inconvenienti, il fatto, per il valore dei nostri e per l'effetto morale, riuscì nondimeno uno dei più brillanti e più memorabili eventi della storia della Repubblica.

A. SAFFI"

Laonde avendo già, per quanto stava in me, appurata la cosa nella mia Vita di Garibaldi, libro pubblicato, il giorno dopo la morte di lui (Vol. I, Capitolo X «Sotto Velletri», pagine 75-81, consultai da capo gli opuscoli di Pisacane, di Hoffstetter, e dello stesso Roselli, ove i fatti narrati ribattono le accuse profferite contro Garibaldi. Mi rallegro poi nel trovare che il Guerzoni, il quale dedica venti pagine (281-301, Garibaldi, a questa seconda spedizione contro i napoletani, confortato da due nuovi testimoni oculari, il generale Sacchi e il colonnello Cenni, si arriva alla stessa conclusione. E con questi concorda altro testimonio oculare vivente, il dott. Pietro Ripari, che da quando fu ferito Garibaldi il 30 aprile non si dipartì mai dal suo fianco.

Può sembrare cosa di mediocre importanza dopo tanto tempo lo insistere ostinatamente intorno ad un episodio. Chi cerca Garibaldi quale era al di fuori della detrazione e del panegirico, recherà altro giudizio.

Grande confusione ingombrò lo stato maggiore fin dall'istante della partenza. Esso dimenticava di avvertire Manara che il suo reggimento doveva partecipare alla spedizione, e l'ordine di congiungersi alla colonna gli pervenne in compagnia di rimproveri che Manara fieramente respinse. A Zagarolo non si rinvennero ne viveri ne gli accampamenti indicati. Prima che le due divisioni si fossero mosse da Roma, i napolitani, in 25.000 per lo meno, erano con l'ala destra in su quel di Valmontone; con il centro occupavano Frascati, Albano, Genzano, Velletri; l'ala sinistra stendevasi verso il mare. Fra Albano e l'Ariccia forti batterie costruite in siti che dominavano tutto lo spazio adiacente alla strada. Eran presenti il re, i conti d'Aquila e di Trapani, Don Sebastiano infante di Spagna, il principe d'Ischitella, ministro della guerra e della marina, marescialli e generali componenti lo stato maggiore.

Appena a Zagarolo "i romani seppero che una forte colonna di napoletani campeggiava presso Palestrina, quattro o cinque miglia più in là".Garibaldi, che per le precedenti vittorie conosceva i luoghi e il non poco vantaggio del montuoso terreno, dove mal si sarebbe potute dispiegare le forze nemiche , "espose il parere di mettersi nuovamente in marcia alle 4 pomeridiane. Pareva che Roselli acconsentisse; poi fu contrastato il pensiero e si dovette rimanere"

Difatti Roselli scrive:

"Sospettai che fosse qualche numeroso distaccamento destinato a proteggere i fianchi del loro esercito; e siccome può avvenire l'errore che questi distaccamenti non abbiano nè forze bastanti per resistere nè velocità sufficiente per sfuggire l'incontro del nemico, concepii per il momento la speranza di coglierlo isolato e sbrigarmene prima di venire ad un'azione decisiva col grosso delle forze regie. Ma da ulteriori notizie sembrava potersi dedurre che quella truppa ci avesse ceduto il terreno, ecc." (Roselli, pag. 36.)

Ora sentiamo Daverio, capo di stato maggiore di Garibaldi. In una lettera a Mazzini del 30 maggio si rilegge:

"Finalmente domani si parte da Zagarolo e viene comunicato alla divisione Garibaldi l'ordine di marcia e il campo della successiva notte. Io seguendo Garibaldi giunsi a Valmontone. Era concertato d'andare sino a Montefortino. Procediamo quindi nella marcia. Giunti ai piedi del versante su cui è posto Montefortino, vista bene la località, considerate le notizie del nemico, ecc., si dispone di far accampare la gente in un modo del tutto opposto al progetto dello stato maggiore generale, e Garibaldi mi spediva a Roselli a comunicare il tutto per persuaderlo dell'indispensabilità di una tale variazione. Roselli aderisce, loda il progetto, come loda tutto quello che gli dicono e dichiara che facesse pure Garibaldi che lui vi si atteneva in tutto. Di ritorno al mio posto giunge notizia che i Napoletani già ritirati da Albano, Castelgandolfo, ecc., anche da Velletri cominciavano ad andarsene. La rotta di Palestrina mostrava i suoi effetti. Garibaldi lo comprendeva bene ed avvisava Roselli che se non sollecitava la marcia il nemico ci sarebbe sfuggito di mano. Avverte ch'egli partiva alle 2 del mattino seguente, che il resto dell' esercito lo seguisse in ordine. Dormimmo due ore sulla piazza (di Montefortino) e poi in marcia per la via di Velletri. Giunti a poca distanza e raccolte già tante notizie che i regi cominciavano a ritirarsi da Velletri dirigendosi verso Terracina, si scriveva a Roselli che non perdesse tempo, che sollecitasse la marcia, che a minuti non avremmo più trovati i nemici. - Il nemico ci esplora, noi lo guardiamo e ci mettiamo in posizione per riceverlo quando attaccasse » (*).

(*) Ora importa, perché qui sta il nodo, definire in che cosa consistesse la divisione di Garibaldi. Gustavo de Hoffstetter, aiutante maggiore di Manara, stampava in tedesco il suo giornale delle cose di Roma che fu poi tradotto e pubblicato in Torino nel 1851. - Egli, biasimato (pag. 77) il ritardo nelle mosse che Garibaldi voleva comandare alle 4 pomeridiane del 17 e che per contrordine del Roselli e per i ritardati viveri furono differite alle sei del vespro del 18, scrive:

La divisione si componeva di tre brigate, di 4 o 5 battaglioni di fanti ciascuna, una batteria da 6 di quattro pezzi e 300 cavalli. La 15 brigata era comandata dal colonnello Masi: aveva con sé il reggimento dei bersaglieri, e sommava in complesso a 2400 uomini, divisi in 4 battaglioni. Era preposto alla 2.a il generale di cavalleria Galletti, che conduceva 300 cavalli - parte carabinieri e parte dragoni - 2 cannoni, un battaglione di carabinieri a piedi e 5 battaglioni di linea; in tutto 3600 uomini. La brigata d'antiguardo constava delle genti medesime del generale di divisione Garibaldi, il quale era solitamente con esse. Questa brigata annoverava 1500 legionari distribuiti in tre coorti, la schiera di Medici - 300 soldati e 200 esuli - 60 lancieri e 2 pezzi d'artiglieria: totale 2000 uomini.

« Alle 6 della sera la brigata d'antiguardo, personalmente guidata dal generale divisionario, si mise in cammino per Valmontone: le altre brigate tennero dietro a quella prima. Si marciò con tutte le norme della prudenza, giacché si aveva notizia che il grosso del nemico era accampato intorno a Velletri con 30 cannoni e 20,000 uomini, tra i quali due reggimenti di Svizzeri e si presumeva quindi d'incontrare qualche suo distaccamento presso a Valmontone. "

Il colonnello Daverio parla ripetutamente della legione di Garibaldi. Garibaldi la chiama « la mia legione » e come vedremo fra poco, si sente tanto padrone che ne nomina colonnello il Masina. Di fatto era composta del residuo dei suoi di Montevideo, dei sette o ottocento bolognesi e lombardi che l'avevano raggiunto a Rieti, e di altri volontari da lui arruolati lungo le strade che attraversava. Or bene fu questa la legione che formava l'avanguardia con i lancieri di Masina e altri 1000 del 3.° reggimento di linea comandato dal Marochetti, uno dei suoi fidi dell'America.

Ora il Roselli scrivendo nel 1853, per dar colore all' accusa di indisciplinatezza, così distribuisce le sue divisioni. Una si tenne unita per formare il grosso dell'esercito, l'altra si divise in due parti destinate, la prima ad esser avanguardia, e la seconda retroguardia!

Probabile davvero che Garibaldi acconsentisse di esser chiuso con la divisione fra l'avanguardia e la retroguardia, mentre questa dipendeva da quella, o che Marochetti avrebbe obbedito ad altri che a Garibaldi!

All'alba dunque del 19 ecco Garibaldi che, arrivato in vista di Velletri con la legione italiana, col 3.° battaglione del 3.° reggimento di fanteria romana e con pochi cavalieri comandati dal Masina, 1500 in tutti, spedisce un distaccamento con ordine di avanzarsi sotto le mura della città per riconoscere i luoghi e le mosse del nemico; apposta metà della legione sui colli Latini di fronte al convento dei cappuccini occupato dagli svizzeri; il rimanente a destra in riserva, i lancieri con Masina sulla strada. Egli poi, asceso sopra un poggio che dominava la strada ove aveva anche due pezzi e 30 muli con le munizioni, smonta di sella e accompagnato da parecchi ufficiali si inoltra fra canneti e vigneti finchè gli riesce di poter scrutare le mosse del nemico e dopo qualche istante di silenzio dice: «Si preparano all'attacco;» e a Ugo Bassi, eccellente cavalcatore: "Va ad avvertirne Roselli", e mentre parla, sopraggiunge a briglia sciolta uno dei lancieri di Masina spedito in ricognizione e avverte: "Generale, la cavalleria nemica è uscita in massa dalla città e s'avanza a piccolo passo."Al che, Garibaldi: "Date ordine che si suoni la ritirata." E a Ripari sulla strada: "Fate voltare le mule ed i cannoni ed al piccolo passo retrocedete.".

Collocate la legione e alcune compagnie del terzo di linea fra i vigneti a destra e a sinistra della strada e salito sul tetto di una casa, vide avanzare in tre colonne un reggimento di cacciatori a piedi, i quali, sparpagliandosi, cominciavano un fuoco alla bersagliera contro i suoi avamposti; poi, parecchi battaglioni di linea e un numeroso corpo di cavalleria. - Contro quest' ultima l'affronta Masina con i suoi 40 lancieri, che partono a volo, e l'urto è tremendo, tanto che molti cadono, altri voltano le spalle e vergognosamente fuggono. Masina al tu per tu col maggiore Colonna gli spacca il ventre con la sciabola e ne porta via la tracolla.Garibaldi già in sella, e Boeno e il suo moro Anghiar sbarrano a cavallo la strada e sono rovesciati tutti e rotolati nella polvere. I cavalli dei nemici e degli amici gli passar sopra, ma nel tremendo frangente il battaglione dei ragazzi scivolando giù dalla china dei colli tirano con tale precisione sui nemici che questi si fermano, poi, fulminati da un'altra compagnia a sinistra, fuggono a precipizio sgomentando e scompigliando la fanteria dietro di loro.Garibaldi si rialza lacero e pesto, monta in sella, i suoi lancieri si riconnettono, fa suonare la carica su tutta la linea, colloca in batteria i suoi due pezzi e in mezz' ora ha sbaragliato la forza nemica, incalzando i fuggiaschi fino alla porta della città.

Entrare con essi non era prudente nè possibile, tanto più che il Bassi ritornava con la risposta: Roselli non potere muovere la sua gente fintanto che essa non avesse mangiato il rancio. Ma per fortuna il Manara, che due miglia di là aveva avvertito il fuoco, condusse di corsa i suoi bersaglieri sfidando i fulmini dell'artiglieria nemica, e a suon di tromba questi sfilarono sotto gli occhi di Garibaldi, accolti da grida entusiastiche di Viva i nostri bersaglieri! a cui quelli rispondevano Evviva Garibaldi!

Manara, elettrizzato dall'aspetto del campo e dalle nuove raccontategli e specialmente dall'avere osservato una ventina di giovanetti danzare sotto le palle, né cessare il ballo se non quando una palla di cannone gettò a terra due ballerini, esclamò volgendosi a Garibaldi:

"E con tali uomini non si può tentare di prendere Velletri d'assalto?"

Sorrise il generale, ma prendere d'assalto con due mila uomini e due cannoni una città situata come un nido d'aquila sull'alto di una montagna e difesa da ventimila soldati e trenta pezzi d'artiglieria, "era sogno di gioventù inesperta a cui l'impossibile è ignoto" ( Memorie di Garibaldi)

.Ma fremeva Garibaldi, costretto a mandare quei bersaglieri e poi la legione romana alla spicciolata contro soldati sulle mura, mentre i cannoni a sinistra e a destra della porta e dal convento dei cappuccini rispondevano con un fuoco spaventevole . Stava in mezzo ai suoi, animando, dirigendo, rallegrandosi che non un solo desse indietro; ad ogni mezz'ora spacciava nuovi messi al Roselli e alla fine gli mandò il bergamasco Davide. Costui pare ne abbia detto quattro salate al pacato generale che in mezzo al suo stato maggiore cavalcava come in parata alla testa di 5 mila uomini ansiosamente aspettati lassù; e in effetto i più vicini, udito del pericolo dei loro commilitoni, rotte le file gridarono: "a Velletri, a Velletri!" e molti a piedi arrivarono assai prima del loro generale che comparve alle quattro quando da varie ore durava la lotta.

Troppo tardi per un assalto, ma non per impedire la fuga dell'intero esercito borbonico. Proprio al momento dell'arrivo di Roselli il fuoco borbonico rallentava, e Garibaldi, salito in cima di una casa per osservare le mosse nemiche, visto il Roselli gli porse il cannocchiale dicendo: "Vedete, generale, quella linea nera al sud di Velletri sulla via di Terracina ? Sono i napoletani che si ritirano, anzi che fuggono".

E gli propose di gettarsi sul loro fianco mentre lui, il capitano generale, con l'artiglieria e la riserva avrebbe conservato la posizione già presa e, se possibile, assaltata Velletri. Indi rapidamente espose di avere ad occhio nudo visto nella muraglia una breccia chiusa da fascine , riapribile con poche palle di cannone; essere le colonne d' attacco protette da molti alberi distribuiti ai fianchi delle colline; gli zappatori di tutti i corpi abbattendo gli ostacoli agevolare l'impresa.Roselli dava segni d'affermazione col ritornello: "E' vero, è vero !" E Garibaldi: "... dunque i soldati che sono stati 8 ore al fuoco si levino; io con le milizie fresche prendo la campagna e piombo sulla coda e sul fianco dell'esercito che scappa?"

Allora Roselli osservò che le schiere sulla strada di Terracina gli sembravano non un esercito in fuga, ma corpi che si preparavano per un attacco il giorno seguente.

"Domani - osservò Garibaldi - non ci sarà un sol borbonico in Velletri", e calandosi il cappello sugli occhi in segno di corruccio, uscì dalla casa e passò la notte nel campo.

A mezzanotte mandò Emilio Dandolo con 40 uomini a verificare lo stato delle cose, il quale tornò annunziando che la città era vuota di soldati e che l'esercito se la svignava lasciandovi perfino i feriti.

Il Marochetti spedito da Daverio con 30 cavalli catturò 9 muli carichi e dichiarò che era stato facile la presa di numerosi prigionieri e di un grosso bottino.

Tale fu la giornata di Velletri!