LUTERO - LE TESI

LA RIFORMA PROTESTANTE

Lutero affigge le sue 95 tesi

alla porta della chiesa di Wittenberg

LUTERO - LE TESI

LA RIFORMA PROTESTANTE

Lutero affigge le sue 95 tesi

alla porta della chiesa di Wittenberg

Il segno della lotta del nuovo movimento, che tante conseguenze storiche doveva recare nel mondo moderno, fu dato dall'improvvisa opposizione che sorse, nel corso dell'anno 1517, alla predicazione delle indulgenze, ch'era stata ordinata dal pontefice Leone X, a beneficio della Chiesa.

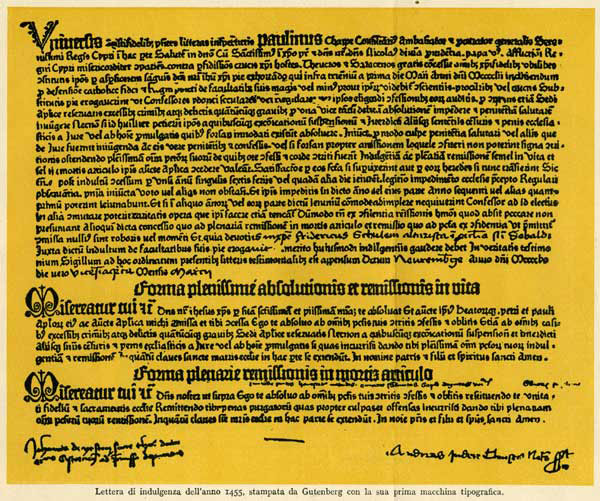

Non era questa una cosa nuova, fin dal 1455, Gutenberg con i suoi primi caratteri mobili ne aveva stampate diverse. La trafila però per riceverle non era così semplice, come minimo il peccatore doveva andare a Roma, o se impedito, il suo vescovo faceva da intermediario con il papa. Ovviamente l'assolto poi - proporzionalmente alla sua ricchezza - si prodigava in "opere di carità" mettendo mano alla borsa.

Ma quando, nel 1513, il nuovo pontefice aveva occupato la cattedra di S. Pietro, egli aveva trovato esausto il tesoro pontificio, per le gravi spese delle lunghe guerre e per le prodigalità di Giulio II, che aveva continuato, con larghe vedute, il programma di grandioso rinnovamento artistico della Roma papale. Mancava perfino il denaro per compiere la basilica di S. Pietro, incominciata da Giulio I, che doveva riuscire la più grande basilica della cristianità e a cui lavoravano i maggiori artisti di quell'età fortunata per l'arte.

Leone X si trovò così indotto a cercare nuove fonti di denaro, e ideò la predicazione di indulgenze straordinarie, molto simili a quelle che si predicavano ogni cinquant'anni nell'occasione del giubileo. Queste indulgenze, ordinate con la bolla del 13 settembre e del 18 ottobre 1517, concedevano la remissione piena dei peccati a coloro che avessero compiuto le opere prescritte per il Giubileo, o, non potendo recarsi a Roma, avessero versato un'elemosina per il compimento della basilica vaticana. Tale remissione era concessa altresì per le anime del Purgatorio, sicché i viventi avrebbero potuto, grazie a una somma di denaro, acquistarla anche per i loro cari defunti.

Questa predicazione che, nelle città e nelle campagne italiane, dovette forse essere accolta con il solito scetticismo, era stata invece organizzata con speciali cure per la Germania, da cui si speravano i maggiori redditi. La direzione di questa impresa era stata affidata in Germania ad un prelato di costumi molto mondani. Una speculazione in piena regola.Una speculazione in cui era coinvolta perfino una banca che aveva concesso al marchese di Brandeburgo il prestito necessario per ottenere da papa Leone X il titolo arcivescovile. Per la precisione questo pagamento venne richiesto da Roma a titolo di ammenda, perché Alberto di Brandeburgo era al contempo, contravvenendo la legge, amministratore della diocesi di Halberstadt e vescovo di Magdeburgo. Ad aggravare le circostanze, almeno sotto il profilo etico e dal punto di vista dei seguaci del movimento guidato da un modesto monaco, figlio di contadini, e che più avanti conosceremo meglio, era la fervente attività uno spregiudicato frate domenicano che della vendita delle indulgenze aveva fatto una professione itinerante. Estendendo oltretutto la pratica all'assoluzione dei peccati dei defunti. La presenza di Tetzel venne registrata con maggiore frequenza nelle città di Jueterbog e Zerbst, dove si era arrivati a pubblicare un vero e proprio listino.

Alberto di Brandeburgo, aveva assicurato alla Curia pontificia un grande successo, aveva pagato l'ammenda con il prestito, e aveva stabilito, a proprio favore, la metà dei futuri proventi.Per la propaganda di queste indulgenze, lungamente preparata da una vasta campagna, che si era iniziata fin dal 1516, il potente arcivescovo si era rivolto ai Domenicani, e in particolare ad una strana figura di monaco intraprendente, Johannes Tetzel,che si fece, in quegli anni, zelante banditore e infaticabile delle nuove indulgenze. Vi era anzi di più: l'arcivescovo di Magonza e i Domenicani si erano intesi, per la divulgazione, anche con una ditta bancaria famosa di Amburgo, la ditta Fugger, la quale aveva le sue succursali in quasi tutte le città della Germania, e poteva perciò più rapidamente e più facilmente raccogliere e far pervenire bancariamente i redditi di queste straordinarie predicazioni.

Si era formata così una vera impresa commerciale, in parte, forse, ad insaputa della Curia pontificia; e questa impresa si avvaleva dei mezzi più spicciativi e più pratici, e non soltanto dei sacerdoti e dei Domenicani, ma anche degli stessi commissari di banche, i quali tenevano a disposizione, presso i propri sportelli, i certificati delle indulgenze, pronti ad essere acquistati a denaro sonante.

L'impresa divenne scandalosa. Vi era una tariffa fissa per le persone e per i peccati. Le classi più elevate, principi, arcivescovi, vescovi, pagavano per l'assoluzione 25 fiorini d'oro; prelati, baroni e conti, 10 fiorini; borghesi in vista, 6 fiorini; piccoli borghesi, i fiorino; i poveri, mezzo fiorino, un quarto e anche meno.

D'altra parte erano graduati anche i peccati: 12 ducati per la sodomia; 6 per la stregoneria; 7 per il sacrilegio; 4 per il parricidio; tasse minori per i minori peccati. Ogni delitto poteva ottenere la propria assoluzione dopo aver pagato l'indulgenza. Il monaco Tetzel assicurava, nelle sue prediche, che «con un quarto di fiorino si poteva acquistare dai più umili un salvacondotto per il paradiso»; e, per la remissione desiderata dai viventi a favore delle povere anime che erano sicuramente al Purgatorio, «al suono di ogni moneta che tocca il fondo della cassetta, era un'anima che dalle pene del Purgatorio volava verso la beatitudine eterna del Paradiso ».

Questo appello straordinario alle indulgenze, aggravato dalla forma quasi commerciale in cui fu lanciato, suscitò un movimento contrario fin dal primo momento del suo annuncio. Le anime pie sentirono la profanazione; e i frati Agostiniani, che pure altre volte avevano avuto la gestione di queste lucrative collette, offesi forse per la preferenza data, questa volta, non solo all'ordine dei Domenicani ma addirittura agli sportelli bancari, fecero sentire qualche voce di protesta.Di questo sentimento religioso, di questo movimento di protesta, si fece interprete il giovane monaco Agostiniano, Martin Lutero, che, nell'insegnamento della filosofia e della teologia nell'Università di Wittemberga, oltre che nella predicazione, si era guadagnato già una bella fama di dottrina e di pietà.

Il successivo capitolo sarà dedicato tutto a Lutero, ma qui anticipiamo qualche nota sulla sua vita, poi l'approfondiremo meglio.MARTIN LUTERO nacque ad Eisleben, un borgo rurale sull'Elba, nell'attuale parte orientale della Germania, il 10 novembre del 1483. Il padre Hans, un contadino di scarsi mezzi, ma con qualche ambizione, si trasferì con l'intera famiglia a Mansfeld subito dopo la nascita del futuro riformatore. I mezzi erano scarsi, ma per garantire al piccolo Martin e alla moglie Margareta una certa tranquillità economica, il capofamiglia tentò l'avventura nell'estrazione del rame. Il tentativo dell'improvvisato minatore ebbe successo e già nel 1491 i registri parrocchiali indicano i Lutero come una delle famiglie più prospere di Mansfeld. Martin, il primo di una numerosa prole, venne iscritto alla scuola di Mansfeld, in cui le giornate trascorrevano con l'intenso studio del latino. La disciplina era ferrea, un aspetto dell'educazione del giovane Lutero che ebbe un profondo influsso sulla vita del grande teologo.

Martin proseguì gli studi a Magdeburgo e, nel 1498, si trasferì ad Eisanch, dove fu accolto da alcuni parenti e frequentò la scuola parrocchiale della città. Hans Lutero si era nel mentre assicurato una sufficiente solidità finanziaria per permettersi di inviare il primogenito all'università per farne un avvocato.Il giovane Lutero si trovò così avviato agli studi di legge della facoltà di Erfurt. Erfurt, ospitava in quell'epoca una delle migliori università di lingua tedesca, ma Martin non fu probabilmente entusiasta della decisione presa dal padre. Conseguito il baccalaureato nel 1502 e il magistero nel 1505, gli interessi del futuro teologo continuavano a rimanere distanti dalla pratica della professione legale. La leggenda vuole che, mentre, nei pressi di Stotterheim, di ritorno a Erfurt dopo una visita ai genitori, Lutero fosse sorpreso da un'improvviso temporale. Un fulmine si abbatté vicino al futuro padre della Riforma. Scaraventato a terra dallo spostamento d'aria, si appellò a Sant'Anna e fece voto che avrebbe abbandonato gli abiti secolari per il saio. Il 16 luglio partecipò a un ultimo banchetto fra gli studenti dell'università, il giorno seguente entrò nel monastero degli Agostiniani di Erfurt, per seguirne la regola.

Nel 1506 Lutero prese i voti. Lo attendeva una vita dura, fatta di preghiere, studio e lavoro. Per i monaci agostiniani la giornata iniziava alle tre del mattino, con le prime delle preghiere prescritte per la giornata. Dopo un periodo relativamente breve, nel 1507, Lutero venne ordinato sacerdote e si avviò, rimanendo a Erfurt, agli studi di teologia. Se fino ad allora le scelte intraprese dal giovane Lutero erano del tutto prevedibili in riferimento agli stimoli ricevuti nel corso della sua educazione, sia a scuola che in famiglia, il contatto con l'umanesimo, che a Erfurt, e soprattutto fra i teologi, contava diversi sostenitori, fu un fatto del tutto inaspettato.

Fondamentale per comprendere la strada che seguì da lì a breve, conducendolo fino alla Riforma. Ad fontes, alla fonte, sostenevano i dotti per promuovere l'interpretazione dei testi, quelli sacri in particolare, per avvicinarsi il più possibile al loro significato originale. Lutero, che padroneggiava con singolare sicurezza il greco e il latino, trovò naturale seguire il nuovo corso. Ottenuto il dottorato in teologia nel 1512, colui che sarebbe presto diventato il padre della Riforma, ottenne una cattedra all'Università di Wittemberg. Iniziò per Lutero un intenso periodo di studi, in cui sviluppò i principi delle tesi di Wittemberg e, in questo modo, della Riforma stessa.

Nelle dissertazioni sui Salmi, elaborate fra il 1514 e il 1515, sulle Lettere ai Romani, ai Galati e agli Ebrei, emerge il travaglio interiore che accompagnò il giovane teologo nei momenti più difficili della sua carriera. Da secoli gli storici cercano di capire con precisione il punto di rottura con la fede cattolica, ma, come preferiscono sostenere gli autori più recenti, in mancanza di prove certe, il passaggio fu probabilmente molto graduale. La tradizione vuole che Lutero, mentre meditava sui passi della Lettera ai Romani, nella torre, adibita a studio, del monastero di Wittemberg. Come avrebbe affermato più tardi nella prefazione di alcuni suoi scritti, Lutero venne folgorato. Le scritture gli avrebbero rivelato che gli uomini ricevono la giustizia attraverso la grazia del Signore, non, come sosteneva la dottrina ufficiale della Chiesa, attraverso le opere o peggio attraverso i pezzi di carta che la banca Fugger rilasciava dietro pagamento della tariffa.

Lutero fu colpito da un impeto di sdegno contro quella profanazione dei più puri sentimenti religiosi. Inoltre quello che agli occhi di Lutero risultava particolarmente scandaloso, era la garanzia data da Tetzel, e da chi, come lui, era direttamente impegnato nelle vendite, di una vita tranquilla lontano dal rimorso ai peccatori paganti.

La contrizione, il rimorso, e l'angoscia conseguente al peccato erano invece per il teologo agostiniano l'unica strada da percorrere per ottenere la salvezze della propria anima, e non il versamento dell'obolo a tariffa. Il 31 ottobre, Lutero, che aveva avuto modo di intuire la diffusione che aveva raggiunto la vendita delle assoluzioni osservando il costante calo dei fedeli che gli si rivolgevano per la confessione, si decise a intervenire.

il 31 ottobre 1517, allorché, per la festa degli Ognissanti, era preannunciata in Wittemberg la predicazione del Domenicano Tetzel ed era forse previsto un grande smercio di indulgenze, Lutero indirizzò una lettera al vescovo di Brandeburgo, includendo una copia delle 95 tesi, divenute celebri nella storia europea per essere state esposte quel giorno stesso, sulla porta della chiesa del castello di Wittemberg. 95 tesi, o proposizioni da dimostrarsi, sulla materia delle indulgenze, invitando chiunque volesse a rispondervi.

In queste tesi, Lutero non confuta il sistema della fede cattolica, né condanna alcun principio religioso cattolico. Si limita ad avanzare qualche dubbio sull'efficacia delle indulgenze, specialmente nella forma semplice e sbrigativa con cui erano proposte; ma non nega l'essenza religiosa di esse, né al papa il diritto di concederle. «Meglio, egli dice, donare ai poveri o conservare il proprio denaro, che comprare indulgenze. Chi nega l'elemosina e compra le indulgenze incorre nello sdegno di Dio».Lutero non usciva, dunque, dall'orbita della fede e della gerarchia cattolica; anzi professava apertamente il suo profondo senso cattolico e l'obbedienza verso il pontefice, che supponeva male informato sui sistemi adottati in questo traffico religioso.

Senonchè le 95 tesi di Lutero (che leggeremo più avanti) pubblicate in Wittemberg, ebbero subito larga risonanza in tutta la Germania. Furono lette avidamente e discusse, e la faccenda delle indulgenze trovò subito difficoltà a progredire. Invano il frate Tetzel, cogliendo l'invito, aveva risposto con 110 antitesi.

Il favore del pubblico per le opposizioni di Lutero era già evidente; e Lutero stesso continuava animoso nella sua diatriba. Alla risposta di Tetzel contrappose le sue risoluzioni sulle tesi da lui prospettate, e le accompagnò con una lettera al pontefice Leone X, a cui erano dedicate, presentandole come una professione di fede, in materia di indulgenze, la quale, riconoscendo in pieno l'autorità della Chiesa e del pontefice, vuole tuttavia sottoporre a nuovo esame le dottrine e le pratiche allora escogitate in questa materia.In queste «Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute», egli dichiara al Pontefice: "Prostrato ai piedi della tua beatitudine, mi offro a te con tutto quello che io e sono. Vivificami, uccidimi, chiamami, revocami, approvami, riprovami, come ti piacerà. Riconoscerò nella tua voce la voce di Cristo che in te presiede e parla. Se meritai la morte, non ricuserò di morire".

Martin Lutero era dunque cattolico, ammetteva e rispettava l'autorità del pontefice; ed era anche sincero quando, in quella lettera, si meravigliava della rapida e imprevedibile diffusione che le sue tesi avevano ottenute, e si doleva di non averle espresse in forma più precisa e comprensibile.Ma qui era ormai il segno della profonda differenza che stava per essere impresso tra le dispute teologiche, così frequenti nel medio evo, e la disputa che improvvisamente era stata accesa da Lutero, contro il sistema papale delle indulgenze, applicato dall'arcivescovo di Magonza e dai Domenicani.

Mentre le comuni dispute teologiche avevano interessato, più o meno largamente, le università, le chiese ed i monasteri, ora le tesi di Lutero, le quali toccavano una materia economica di valore attuale, erano state accolte fra le folle appassionate alla disputa, erano state lette nelle chiese da numerosi seguaci agostiniani, erano state tradotte e commentate in tutta la Germania.Già si delineava una corrente nella nobiltà, specialmente nella piccola nobiltà, favorevole a Lutero e (per i motivi già detti e che nulla avevano a che vedere con lo spirituale) avversa alla Chiesa cattolica, e quella corrente guadagnava ogni giorno nuovi seguaci.Si dice che, quando Leone X ebbe notizia di queste accanite discussioni sollevate dal monaco agostiniano, esclamasse: «Le son fraterie», cioè le solite discussioni teologiche fra i diversi ordini religiosi. Ma egli non si era accorto che la discussione teologica aveva già superato la stretta cerchia dei conventi, era già uscita dalle pareti delle scuole e delle Università, e si era allargata alla cerchia più vasta di una pubblica opinione, preparata ormai per varie ragioni ad intenderla, la quale non attendeva che di essere guidata nel suo orientamento, per determinarsi in tutta la sua forza travolgente. Leone X sottovalutò il "frate".La discussione teologica era divenuta aspra: i minoriti di Juterbock, l'inquisitore di Hochstraten, le Facoltà teologiche di Colonia e di Lovanio, oltre che Tetzel e Wimpin, erano entrati in quella discussione, e a tutti Lutero aveva risposto con una veemenza e una prontezza veramente meravigliose. Ma già si delineava la forza politica e morale dei suoi seguaci: l'Elettore di Sassonia aveva trovato giuste le proposizioni di Lutero; i nobili e gli umili si erano rifiutati ormai di versare gli oboli richiesti dalla Chiesa; si era formato una corrente di sostenitori entusiasti e fanatici delle nuove dottrine.

Nell'aprile del 1518, gli Agostiniani, a difesa di Lutero, indicono un convegno in Heidelberg. I Domenicani, dichiarati avversari, assicurano che entro un mese il nuovo eretico sarà bruciato, e già gli amici di Lutero, preoccupati, lo pregano di non intervenire. Lutero invece si reca al convegno, e vi é accolto come un trionfatore. Nella discussione delle sue tesi, pare quasi che egli riceva, dal favore della pubblica opinione, l'impulso a rafforzare la sua fede, a precisare il suo programma, ad estendere i suoi fini. La discussione, lungi dal frenare il pensiero di Lutero, si direbbe che lo accelera. Egli sostiene gli attacchi di cinque dottori e ne esce trionfante.

Le lettere d'indulgenza

|

Ormai il dado è tratto, e la questione delle indulgenze, divenuta all'improvviso di carattere nazionale, incitando tutta l'energia del monaco agostiniano, sta per diventare contro la Chiesa cattolica dell'intera Germania la causa di una travolgente protesta.Per questo motivo, che oltre che chiamarsi "Riforma"

fu detta "Riforma Protestante".

________________________

seconda parte

I Natali e qualche nota sulla vita di Martin Lutero li abbiamo già brevemente accennati nel precedente capitolo, mentre qui approfondiremo meglio tutto il percorso del monaco agostiniano fino al rogo della bolla papale, poi seguirà il capitolo "Lutero, il popolo tedesco e l'Impero".

Come gia riportato, Martin Lutero era nato ad Eisleben, nella Sassonia, il 10 novembre 1483. Suo padre era un contadino, sua madre una modesta borghesuccia della piccola città. Nelle linee del loro viso, che ci sono state conservate da Luca Cranach, in un dipinto del 1530, si mostrano evidenti le forme dure e rigide dei contadini tedeschi.Così li rivelerà lo stesso Lutero: «Sono figlio di contadini. Mio padre, mio nonno, mio bisnonno sono stati veri e propri contadini».Gente onesta e rigida, vigorosa e operosa, da essi Martin ereditò quella ostinatezza di carattere e quella serietà di propositi, che furono la sua grande forza nella sua lunga e memorabile lotta. Da essi ereditò forse anche un'altra sua grande energia: l'ambizione potente, che lo conduceva a cercare sempre maggiore successo. Il padre aveva sognato di fare del ragazzo un avvocato, e per questo dopo aver cambiato mestiere, improvvisandosi minatore e cercando rame in una modestissima cava, nonostante le continue ristrettezze finanziarie che coincisero con tutta la fanciullezza del ragazzo, lo aveva iscritto, all'Università. E a questo ideale rispondeva l'intelligenza del ragazzo, che si era dimostrata, fin dai primi anni, vigorosa e vivace. Se ne poteva fare insomma un buon avvocato.Lutero ebbe quindi una fanciullezza grigia e difficile. La sua casa era triste; la sua famiglia era povera. Più tardi, egli ricorderà, non senza terrore, quella prima esistenza trascorsa tra superstizioni e paure e tra le ristrettezze familiari. Anche le scuole, a cui fu iniziato, a Mansfeld prima, poi ad Eisenach, non gli lasciano buoni ricordi: la prima istruzione veniva impartita, molto spesso, a suon di nerbate. Un profondo senso religioso, instillato dall'educazione materna e dalla scuola, gli fa conoscere e quasi temere un Dio giusto e terribile, pronto alla severità e alla vendetta.

Forse le aspirazioni paterne non avrebbero potuto essere soddisfatte, se il ragazzo non avesse trovato una protettrice: la moglie di Corrado Cotta, un nobile e ricco di Eisenach, la quale lo accolse nella casa, lo tenne come figlio, lo aiutò negli studi.Aveva quattordici anni quando il padre lo mandò agli studi in Mansfeld; e forse si deve supporre che fosse allora costume di avventurare i giovanetti, anche con scarsi mezzi di fortuna e senza appoggi, confidando nella generosità dei cittadini e nelle istituzioni benefiche religiose, che attorniavano le scuole. Ma fu breve la dimora in quella città. Forse Lutero non aveva trovato i mezzi sufficienti alla vita.

Passò pertanto ad Eisenach, dove, facendosi distinguere per l'armoniosità del canto, attrasse l'attenzione benefica di una donna, Orsola, moglie del ricco mercante, già ricordato, Corrado Cotta, e quella, come si è detto, lo accolse in casa e lo tenne per alcuni anni, dandogli vitto ed alloggio.Dovette la dama davvero trattarlo bene, perchè di questa pia benefattrice, Lutero conservò più tardi perenne e grata memoria, e più volte ne parlò con termini del più devoto rispetto. Non era insolita, come si disse, a quei tempi, l'offerta di protezione e di alloggio ai giovinetti avviati agli studi; e nulla vi era di strano nel senso di interesse e di pietà che aveva suggerito alla gentildonna, che pare fosse senza figli, di accogliere in casa e di aiutare il giovinetto povero ma di grande ingegno e sempre impegnato a studiare.

Nel 1500, Lutero entra, a diciotto anni, all'Università di Erfurt, come studente di giurisprudenza. L'Università di Erfurt era allora un centro umanistico molto reputato. Il giovane, avido di sapere, trovò largo spazio alle sue brame. Sappiamo che, oltre ai suoi studi, egli si appassionò per la musica, per la filosofia. Ma nemmeno in questi studi egli trovò quella pace, che, tra le superstizioni e la miseria, gli era stata negata nella fanciullezza.Il mattino del 16 luglio 1505, il 22 enne Martin Lutero entrava nel chiostro degli Agostiniani di Erfurt, e chiedeva di esservi accolto come novizio, deciso a farsi monaco. Quali le ragioni di una simile risoluzione?

Conviene anzitutto ricordare che simili decisioni erano abbastanza frequenti, in questa età, specialmente nella Germania del medio evo. Ma per Lutero ci dovevano essere varie e complesse ragioni. Nella biografia di Lutero, si ricorda un avvenimento, che sarebbe stato determinante. Appunto nell'estate del 1505, mentre il giovane camminava con un amico nei dintorni di Erfurt, scoppiò improvviso un violento temporale e, tra la furia degli elementi, un fulmine cadde vicino ai due viandanti, e li investì, cagionando la morte del compagno. Lutero restò miracolosamente illeso, e in quel momento forse si determinò la sua vocazione; in quel momento forse pronunciò, nell'animo suo, quel voto, di cui parlò più tardi nei suoi scritti. Sta di fatto che, pochi giorni dopo la morte dell'amico, Lutero entrava nel convento.Ma indubbiamente quella vocazione doveva essere stata preparata da altre circostanze, e da uno stato di coscienza interiore, che non é difficile spiegare. Lo studio del diritto non aveva esercitato alcuna attrazione sul giovane: dopo il baccellierato, egli aveva evidentemente trascurato ogni avanzamento in quegli studi, attratto da altre passioni. Benchè egli non lo confessi esplicitamente, dobbiamo ritenere che la sua giovinezza di studente non sia stata molto diversa da quella di S. Agostino (salvo alla fine).

D'altronde, gli studi umanistici non avevano eccitato alcuna attrazione nel giovane. E invece è facile intuire che, dal fondo religioso che si era formato nella sua coscienza di ragazzo, era venuto su un profondo terrore della giustizia divina, contro gli errori e le facili attrattive del peccato. Uomo di robusta costituzione e di temperamento sanguigno, come appare dai numerosi ritratti del suo tempo, Martin Lutero aveva dovuto combattere, in quella giovinezza, una fiera lotta contro le insidie della carne.Più tardi egli si chiede: «Se l'uomo non può vincere le tentazioni della carne, più potenti di lui, perché deve essere dannato?». Nel dissidio tra le forti attrazioni del peccato e la legge divina, pareva che il giovane non trovasse la via di scampo. Nello scritto De libero arbitrio, che ci presenta più tardi le riflessioni cupe di una vita claustrale, sempre perseguitata da questa lotta profonda della coscienza, Lutero appare in preda alle frequenti visioni diaboliche e al terrore della giustizia divina.Si può spiegare allora la risoluzione di Lutero. Nel chiostro, soltanto, poteva trovare la speranza della pace e la maggiore sicurezza contro la divina vendetta. Per quanto questa lotta debba essere continuata anche sotto la tonaca monacale, per il giovane entrato nel monastero a ventidue anni, tuttavia è evidente che, per uno spirito turbato da questo dissidio tra la tentazione terrena e la salvezza eterna, il monacato poteva essere il rimedio più opportuno. Lutero avrebbe dovuto trovare nella fede il conforto delle sue pene. Il versetto del profeta, citato da S. Paolo, dice: «Il giusto vivrà per la fede».

E la fede fu la grande consolatrice.

Ma la risoluzione, sia pure preparata, doveva avere avuto un motivo improvviso e contingente. Nella prefazione al trattato De votis monasticis, dettata in forma di lettera a suo padre, egli scrisse: «Nel terrore di una apparizione improvvisa, circondato dalla morte e credendomi chiamato dal cielo, feci un voto senza riflessione». Questo "senza riflessione" ha l'aria di pentimento, gli macererà l'anima fino a 44 anni, quando poi all'improvviso sposò una giovane ex monaca, forse con gli stessi suoi problemi, mettendo poi insieme al mondo in breve tempo sei figli.

È pur vero che Lutero, in questa prefazione, intende giustificarsi presso il padre, che aveva sognato per il figlio una diversa professione, e che anzi. come lo stesso Lutero racconta, anche dopo che il figliolo aveva professato i voti solenni, era scoppiato nell'esclamazione: «Dio voglia che questo non sia un tiro di Satana!».Ma il ricordo preciso di un avvenimento straordinario, che aveva spinto il giovane ad un voto interiore, voto che, per timore di una pena celeste più grave, aveva poi dovuto soddisfare; questo ricordo, dico, autorizza a ritenere vero l'episodio della morte improvvisa dell'amico e dello spavento nel temporale, per cui la decisione venne allo spirito inquieto e pauroso, come ineluttabile.

La vita di questi tempi, che uscivano appena dal medio evo, era fatta di queste lente preparazioni o di queste improvvise decisioni. La riflessione interiore (con però inculcate fin dalla più tenera età il grave peccato per la sana tendenza umana, qual'era la passione per l'altro sesso) accumulava gli elementi per persuadere alla vita monastica, fatta di studio, di contemplazione, di dedizione e di mistero. Un avvenimento inaspettato e perturbante veniva a determinare, improvvisamente, la vocazione. Rarissimi erano allora i casi di incertezza e di pentimenti nelle vocazioni, poiché il timore dell'oltretomba consigliava piuttosto la perseveranza che l'abbandono. Ma forse il timore del disprezzo terreno popolare che poi seguiva era ancora più grande. Un apostata era considerato (o fatto dal pulpito considerare) una vera e propria eresia, degno di ludibrio generale.Entrando nel chiostro, Lutero aveva portato con sé Plauto e Virgilio, non potendo del tutto staccarsi dai suoi studi. Ma i rudi fratelli del suo convento non ammettevano queste "distrazioni", che parevano una perdita di tempo: «Invece di leggere i classici, va a mendicare, ché così abbiamo pane per il convento».

E il giovane monaco si adattò ai più umili servizi, prese in spalla il sacco, andò alla questua nella città stessa che lo aveva visto studente. Non si lagnò mai, e offerse a Dio la sua umiliazione.Tutto il noviziato fu una prova terribile per Lutero. Nel silenzio del chiostro, si agitava più forte la sua interna passione. Terribili crisi gli devastavano l'anima, e lo lasciavano, come egli confessa, quasi svenuto. Solo suo conforto era nella lettura della Bibbia, a cui si applicò con ardore.

Quando venne il giorno sacro del definitivo accesso nell'ordine, egli sperò che la quiete dell'animo dovesse essere conquistata. S'ingannava. I terrori, che l'avevano tante volte spaventato, continuavano ancora paurosi. Nella notte, egli gettava grida angosciose. Contro le tentazioni del demonio, si levava terribile la spada divina, fiammeggiante. Cristo era per lui non la fonte dell'amore, ma il giudice severo, inesorabile, pronto alla condanna.Lo spavento della dannazione, il timore dell'inutilità degli sforzi dell'uomo per salvarsi gli davano angosce mortali. Tremava davanti al crocifisso. Quando celebrò la prima messa, l'idea, della presenza reale di Dio nell'ostia lo fece cadere quasi in deliquio.

Nella illustrazione delle sue tesi, edita nel 1518, egli scriveva, alludendo evidentemente a se stesso: «Io conosco un uomo, il quale mi assicurava di aver sofferto tormenti tali, fortunatamente di breve durata, che nessuna lingua o penna potrà mai esprimere, e che, se avessero durato anche un decimo d'ora, lo avrebbero finito... Gli pareva di essere fatto segno, senza speranza, all'ira di Dio inesorabile ».Nella vita del chiostro, egli dunque non aveva trovato la pace. Con digiuni e con macerazioni, egli tentava di placare il terribile tormento, che tutto lo scuoteva: «Io mi sarei ucciso - scriveva nel 1537, quando, dopo il suo scisma, condannava la sua vita monastica - coi digiuni, con le veglie e con le intemperie, tanto ero pazzo e imbecille. Il mio martirio era tale che non avrei potuto durarlo più di un anno o due, se non fosse arrivata la grazia di Cristo».

Fu monaco esemplare, studioso dei testi divini, curante delle pratiche, operoso nella vita claustrale. «Esteriormente io non ero come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri; ma osservavo la castità, l'obbedienza, la povertà. Libero dalle cure terrene, ero tutto dedito ai digiuni, alle vigilie, alle orazioni, alla lettura delle messe. Tuttavia sotto questa santità e fiducia di me, nutrivo una perplessa diffidenza, il dubbio, il terrore, l'odio e la bestemmia di Dio».

Si agitava così nel suo spirito una spaventosa lotta con sé stesso, ch'egli sintetizzerà con queste parole: «Questa é la lotta peggiore: che non si sa se Dio é il diavolo o il diavolo e Dio».Da questo baratro fu tratto col conforto e col consiglio di un vicario degli Agostiniani, Giovanni Staupitz, che gli fece comprendere l'assurdità di questa concezione del peccato, e gli rivelò che Dio era prima di tutto amore e fede nella pratica divina, e lo incitò allo studio più appassionato della teologia.

Pervenuto agli ordini sacerdotali nel 1507, un anno dopo era chiamato come lettore di filosofia all'Università di Wittemberga; e qui, divenuto nel 1509 baccelliere di teologia, doveva più tardi, nel 1512, salire al grado di dottore.L'Elettore di Sassonia, Federico, ebbe per Lutero e per la sua eloquenza, fin da questi anni, viva ammirazione, e fin da allora prese a proteggerlo, creando una situazione di fatto, che dovrà avere una importanza decisiva nelle grandiose vicende della vita dell'umile monaco.

Fu in questo periodo che, per una missione del suo Ordine, nel 1511, Lutero si mise in viaggio per Roma. Di questo viaggio, Lutero non ha lasciato nelle sue opere che pochissimi ricordi. È possibile come dicono i biografi, ch'egli ne sia ritornato con un senso vivo d'indignazione contro la Curia romana piena di scandali e di corruzione, dove la vita mondana, sia pure abbellita dal gusto delle arti, prevaleva sulla vita religiosa e divina.L'Italia, pur lacerata dalle guerre (si iniziava allora la guerra, promossa da Giulio II, contro Luigi XII), era allora nel pieno sviluppo delle arti e delle scienze, e brillava per la fama delle sue Università. Ma Lutero nulla sentì di quel fuoco. Il suo spirito rigido non gli poteva consentire di fermare la mente ai problemi della filosofia, dell'arte e della scienza. Disceso per il passo dello Spluga, a Como, egli si fermò brevemente a Milano, dove fu contrariato di non poter celebrare messa, di fronte alle regole esclusiviste e singolari del rito ambrosiano. Quindi si fermò vicino a Padova; e là , in un monastero, ebbe occasione, come narra un suo biografo, di constatare la vita mondana dei conventi: nei giorni di digiuno, si mangiava ogni specie di carne! Con questo e altro lo lasciò scandalizzato, e proseguì per Bologna, dove fu preso da forti febbri. Guarito, proseguì il viaggio per Roma.Ma doveva tornarne presto, e senza che l'Italia lasciasse nel suo animo la più piccola traccia. Troppo lontano era il suo spirito, tutto preso da una rigida preoccupazione religiosa.

Ritornò alla sua cattedra con l'animo acceso del credente, e si sprofondò negli studi biblici. Nel 1512, prendeva il grado di dottore, e la qualità di professore ufficiale dell'Università di Wittemberg. «Cominciò, dice Melantone, a tener discorsi sulla lettera ai Romani, poi sui Salmi, e spiegava questi scritti in modo che, secondo i giudizi di tutti gli uomini pii e dotti, era come, dopo una notte lunga e profonda, una nuova luce di dottrina che comincia a spuntare».Negli scritti e nei sermoni di questo periodo, si scorge un animo più calmo e meno turbato. Lutero sostiene lungamente che non si deve avere orrore di Dio, ma soltanto un reverenziale timore. Egli ha superato dunque quella fase di profonda commozione, che aveva tenuto agitato il suo animo, nel periodo burrascoso e doloroso della sua travagliata giovinezza. Ora, nelle nuove funzioni di dottore, il suo animo ha guadagnato l'equilibrio e la sicurezza di se. Si dà con successo alla predicazione. Nel 1515, viene nominato vicario distrettuale dell'ordine degli Agostiniani, e si impegna con zelo in un ufficio molto delicato, che esigeva una cura assidua dell'amministrazione e della giurisdizione disciplinare nel monastero.Nell'esercizio di queste delicate funzioni, Lutero usò metodi umani e paterni, che rivelano il suo spirito elevato e sereno, e le sue attitudini di organizzatore e di uomo d'azione. Si deve, anzi, ritenere che, in queste attività, egli abbia trovato quella quiete dello spirito e quell'equilibrio delle sue native e solide qualità, che gli erano state negate nella giovinezza inquieta e vagante e nei primi anni della difficile vita claustrale.

Il tormento della analisi interiore sembra superato e vinto. I doveri del suo ufficio lo assorbono e gli dànno la quiete e la serenità. Senza abbandonare gli studi della Bibbia e la preghiera, come ottimo e religioso monaco, egli s'impegna nelle attività dell'insegnamento e tanto dinamismo nell'amministratore, in cui le sue attitudini trovavano veramente lo sfogo fecondo e pacificatore.

Il suo spirito elevato e sereno, ci é rivelato da un episodio, su cui lungamente si ferma l'Hausrath. Un monaco di Dresda, soggetto alla sua giurisdizione (era allora, come si e detto, vicario distrettuale dei conventi della Misnia e della Turingia), dopo un grave scandalo, era fuggito e aveva cercato e ottenuto ricovero in altro eremo agostiniano di Magonza. La sanzione religiosa avrebbe potuto cadere come una folgore su questo colpevole. Eppure, la parola di Lutero venne mite ed ispirata, come si conveniva a chi aveva il difficile governo di tante coscienze e di tante vite. Ecco com'egli scriveva al priore del convento agostiniano, che aveva accolto il rifugiato: «Vi ringrazio di averlo accolto... Esso é una mia pecora smarrita... E' mio dovere ricuperarla. Onde io vi prego, in nome di Cristo e del comun nostro Padre Santo Agostino, di rimandarmelo a Dresda o a Wittemberg, oppure inducetelo a venire spontaneamente. Lo riceverò a braccia aperte. Egli non deve temere da me nessun castigo. So bene quante angustie ci possono affliggere, nè mi meraviglio dell'uomo che cade, ma ammiro quello che risorge. Caddero anche gli angeli del cielo, cadde Adamo, cadde Pietro ».Venne anche l'occasione per rivelare il suo coraggio e la sua passione benefica. Quando, nel 1516, Wittemberg fu sconvolta dalla peste, Lutero continuò tranquillo nelle sue occupazioni. Consigliato a trasferirsi a Erfurt, si rifiutò. Rinviò i monaci nei diversi conventi soggetti alla sua giurisdizione, mentre lui con pochi devoti, non si mosse da Wittemberg, e sempre con la solita solerzia si impegnò nelle cure della sua amministrazione.

Lo spirito di Lutero aveva trovato nella maturità una sicurezza e un orgoglio, che, nella giovinezza, gli erano stati negati. Ed egli poté rivolgere allora il suo pensiero alla dottrina religiosa, formandosi una convinzione profonda, ch'egli dovrà presto rivelare nella sua azione scismatica.

Ispirato dalla lettura della Bibbia, egli si era formato una idea elevata e precisa della fede. Condannava i costumi depravati del clero, non soltanto in Italia, ma anche in Germania; nelle sue esposizioni teologiche e nelle sue prediche, egli non risparmiava gli strali contro l'abuso del culto dei santi e delle reliquie, che gli pareva deflettere dalla primitiva concezione cristiana. Acquistò rapidamente reputazione di maestro di dialettica, e fu fin da allora violento nelle sue polemiche religiose. La sua dottrina fu rigida e semplice; ma già, nella sua ispirazione, tendeva, sia pure per semplice esercitazione logica, a sottrarsi alle forme della credenza comune.

Già nelle sue prediche del 1516, si insinua il concetto della predestinazione: «nessun mortale deve disperare della propria salvezza, perché coloro che attentamente ascoltano la parola di Dio sono veri discepoli di Cristo, eletti e predestinati per la vita eterna. E perciò deve sopprimersi la paura che allontana da Dio gli uomini per la convinzione della indegnità, mentre a lui debbono fidentemente rifugiarsi».Lo spirito di Lutero, in quel decennio di vita religiosa serena, di studi e di governo, aveva percorso un lungo cammino. Liberato dai tormentosi pensieri dell'analisi interiore, si era definita una dottrina di una fede semplice e sincera. Ispirandosi ai testi sacri, Lutero sentiva ormai in se la maturità e la sicurezza necessarie per dire una parola sicura sui problemi più ardui della teologia; e vedeva nella fede assoluta, illimitata, senza discussione e senza controllo, la sola linea direttrice di una vita umana, turbata dal peccato originale e guidata dalla volontà divina.

Non si deve credere, tuttavia, che Lutero avesse abbandonato quell'ispirazione mistica, che aveva accompagnato i suoi primi anni di monacato. Anche per questo periodo, si ha la prova sicura della passione ch'egli metteva nello studio della mistica di Taulero (sec. XIV), che preferì ad ogni altra. Dalle linee rigide della fede, egli si elevava così sulle sfere del misticismo più arduo. Ma questo spiega come si potesse maturare in lui, lentamente, quella dottrina singolare che, un anno dopo, lo doveva trascinare all'eresia.La dottrina di Lutero si era venuta formando nella meditazione e negli studi, e già qualche sua predica sulla predestinazione aveva rivelato le sue tendenze. Mancava solo l'occasione, perché questa dottrina potesse sboccare in una predicazione tutta sua personale, avversa alle credenze comuni e agli errori della Chiesa militante.A questo punto, scoppiò la questione delle indulgenze; e Lutero, forte del suo profondo sentimento religioso, prese il suo posto. La Bibbia gli aveva dato le nozione precisa dell'altezza e della semplicità del sentimento religioso; e invece ora Lutero lo vedeva, con una scandalosa speculazione, trascinato nel fango. La sua fiera e convinta voce levò la protesta, e cercò subito l'adesione dei vescovi delle diocesi vicine, Magdeburgo, Brandeburgo, Mersenburgo, Meissen, alla sua giusta "missione". Ma, come si e visto, egli capì che doveva contare, principalmente, sopra sé stesso, e lanciò le sue 96 tesi.

Secondo la tradizione, che però non è confermata

da fonti attendibili,

Lutero appese le sue 95 tesi alla porta della chiesa di Wittenberg

Le tesi (l'originale è in latino ma anche in tedesco) riguardano la vendita delle indulgenze e i poteri del Papa.

La vendita delle indulgenze - come già detto - era praticata dalla Chiesa di Roma per finanziare la costruzione della Basilica di S. Pietro. I fedeli desiderosi di purificarsi potevano, in pratica, comprarsi, a seconda delle loro possibilità economiche la remissione totale o parziale dinanzi a Dio dei loro peccati. Poteva essere comprata sia per i vivi che per i loro cari defunti. La ribellione contro questa pratica costituì uno dei punti di partenza di Martin Lutero per chiedere riforme e, quando non furono concesse, per rompere definitivamente con la chiesa di Roma.

La forza rivoluzionaria di questo documento sta soprattutto nei passaggi in cui Lutero nega al Papa e ai sacerdoti di concedere ciò che secondo lui solo Dio può concedere. Dato che, nel '500 religione e potere politico erano fortemente intrecciate, la spaccatura religiosa e la reazione della chiesa di Roma portarono inevitabilmente anche a una spaccatura politica profonda e dolorosa, con più di una guerra tra le opposte fazioni che spesso usavano la religione solo per portare avanti scopi ben più "terreni".

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Queste tesi discutevano due punti fondamentali. Anzitutto, esse toccavano il principio delle indulgenze in genere, e venivano a questa conclusione, che qualunque cristiano veramente tale ottiene perdono dei propri peccati anche senza lettere di indulgenza e pagamento di tributo a chicchessia. In secondo luogo, le tesi discutevano la competenza del papa a concedere le indulgenze.Il primo punto aveva una larga serie di argomentazioni. Lutero muoveva dal principio cristiano: «poenitentiam agite». Tutta la vita dei fedeli deve essere una penitenza; ma questa penitenza deve essere spontanea e sincera, deve essere accompagnata dalla mortificazione della carne. Non si deve credere che, col semplice acquisto delle lettere d'indulgenza e senza sincera contrizione, si possa assicurare la propria salvezza, poiché questa e subordinata alla sincerità del pentimento e alla volontà divina.

Non si deve lasciar credere che una moneta, fatta cadere nella cassa ecclesiastica (come predicava dai pulpiti Tetzel) possa avere il potere di liberare le anime dalle pene del purgatorio e mandarle in paradiso, poiché questo è solo arbitrio di Dio.Lutero, in questa parte delle sue tesi, non ripudia la confessione e la penitenza, ma si ribella a tutte quelle forme materializzate, che avevano finito per diventare uno scandaloso traffico di un ripugnante mercante.

Quanto al secondo punto, le tesi di Lutero proclamavano che il papa non può rimettere che le pene imposte da lui, secondo i canoni, ma non già pretendere di rimuovere qualsiasi pena, anche quelle che muovono da una legge divina superiore.Perciò la competenza del pontefice è riconosciuta, ma deve essere contenuta nei giusti confini. Le indulgenze apostoliche hanno un valore, ma il pontefice non può approvare che se ne faccia traffico; e le tesi di Lutero si dichiarano convinte che, se il papa conoscesse le forme condannabili adottate dai predicatori, preferirebbe vedere incenerita la basilica di S. Pietro, anziché vederla fabbricare con la pelle, con la carne e con le ossa delle sue pecore.

Ora, estendendo impropriamente la competenza delle indulgenze apostoliche, si corre il pericolo di far perdere al popolo il timor di Dio. Basta pagare e ci si sente liberati da ogni rimorso e si è anche convinti - perfino gli assassini - di andare in paradiso.È noto che queste tesi trovarono subito larghissimo favore tra gli Agostiniani, e principalmente nella media nobiltà, nelle classi colte e soprattutto in quelle povere della Germania. Il convegno di Heidelberg, convocato dagli Agostiniani, nell'aprile del 1518, segnò il trionfo di Lutero.Ma, bisogna riconoscerlo, questo trionfo generò anche in Lutero una grande confidenziale riflessione in se stesso, con la costatazione che lui non era privo di un orgoglio smisurato. E forse proprio da queste analisi nacquero in parte gli le idee essenziali della sua dottrina.

Di ritorno da Heidelberg, dove aveva disputato di scolastica, e aveva demolito Aristotele con l'autorità di S. Paolo e di S. Agostino, trascinando dietro la sua eloquente parola il maggior numero dei suoi uditori, Lutero si rivela, nelle sue lettere, mutato di spirito, animato da una grande fiducia nelle sue forze e deliberato ad una lotta ad oltranza.

La polemica serrata che Lutero aveva adottato, e che gli aveva dato una solenne vittoria, diventava anche il maggiore pericolo per la sua logica inquieta e per la sua coscienza religiosa. Dalla sua ardente polemica, più che da una convinzione profonda e maturata, potevano nascere le illazioni eccessive, ch'egli andava traendo dalle sue dotte tesi teologiche, penetrando arditamente nel campo della vita pratica e della organizzazione ecclesiastica.

Intanto egli aveva pensato di inviare le sue famose 95 tesi al papa, e le accompagnava con una lettera, che dava il segno della nuova visione del suo spirito.

In quella lettera, egli si scagliava contro coloro che, per spirito polemico, lo avevano descritto al pontefice come un ribelle ed un eretico. Egli proclamava l'intenzione sua sincera di opporsi ad una pratica d'indegno traffico, che aveva dato alle chiavi sante e al nome papale la fama di esosità. Si dichiarava sorpreso di averle viste così largamente accolte e diffuse; ma, nello stesso tempo, si giustificava di averle dovute sostenere, perché, nella loro stessa diffusione, non fossero malamente interpretate.

Ora quelle tesi erano tutte fondate saldamente sui sacri testi. Se, in qualche punto, l'autore aveva dovuto rifiutare qualche opinione di S. Tommaso o di S. Bonaventura, o di altri scolastici, ciò era avvenuto soltanto là dove le proposizioni di questi scolastici gli erano sembrate non fondate su prove sicure. Perciò poteva essere accusato di errore, ma mai di eresia.Ma la vera dottrina di Lutero, nonostante queste formali dichiarazioni di ossequio, traspariva già dalle stesse sue tesi, dove già si metteva in dubbio la suprema autorità del pontefice e dove le teorie della predestinazione e del libero esame si insinuavano vittoriose.

Sta di fatto che, in questo periodo, prima ancora di essere chiamato a giustificarsi, in una controversia col domenicano Prierio, Lutero descriveva Roma come una Babilonia sede dell'Anticristo.Intanto il pontefice Leone X, preoccupato delle accese discussioni sorte in Germania, aveva scritto al vicario degli Agostiniani, Staupitz, perché, valendosi delle sua autorità su Lutero, lo richiamasse sulla retta via; e contemporaneamente aveva fatto scrivere all'Elettore di Sassonia, per rimproverarlo del suo indulgente contegno verso Lutero.

Ma, poco più tardi, quando l'imperatore Massimiliano, intento, nella dieta di Augusta, a guadagnar seguaci per la nuova guerra contro i Turchi, avvertì il pontefice dei danni che la predicazione di Lutero andava facendo alla quiete della Germania, Leone X troncò ogni esitazione, e, promossa regolare procedura, scrisse al cardinale Gaetano l'ordine preciso che invocava l'aiuto del braccio secolare per far tradurre Lutero a Roma, dove era stato citato a comparire davanti al vescovo d'Ascoli, incaricato di istruire il processo contro di lui.

Ma Lutero affrontò attentamente il suo caso. Spedite a Roma le sue giustificazioni, nella forma delle Resolutiones, egli sperò forse in un parziale accoglimento delle sue istanze, in una sconfessione del traffico. Invece gli pervenne (luglio 1518) l'ordine di presentarsi, entro 60 giorni, a Roma, per rendere conto delle sue dottrine, sotto comminazione di gravi pene. Lutero invocò allora la protezione dell'Elettore di Sassonia, perché gli fosse risparmiato il viaggio e fosse sentito in Germania. Egli ottenne infatti di essere udito dal legato pontificio, cardinale di Gaeta, Tommaso de Vio, che si trovava in Augusta; ma questa concessione fu fatta sotto nuova comminazione di pene in caso di disobbedienza e sotto la minaccia della scomunica.

Lutero si reca ad Augusta, e compare davanti al Legato. Lutero stesso ci ha conservato il racconto di questo colloquio. Il cardinale Gaetano lo accolse con benignità, ma con risolutezza e quasi con boria sprezzante. Egli si rifiutava di discutere sulla sostanza della questione, e si fermava al solo fatto della disobbedienza alle prescrizioni della Chiesa. Perciò non chiedeva che una sola parola di sei lettere: Revoco: «mi ritratto».Ma Lutero non era uomo da cedere ad una preghiera o ad una ingiunzione, quando era animato da una salda e sicura coscienza della profonda giustizia della sua causa. Tuttavia chiese qualche tempo per riflettere; ma poi, nella notte dal 20 al 21 ottobre, fuggì da Augusta, lasciando uno scritto, in cui dichiarava di presentare ricorso, appellandosi non al Papa male informato ma al Papa meglio informato. Il suo scritto, che ebbe poi per titolo la parola "Provoco" ebbe larga divulgazione in Germania, guadagnando nuovi sostenitori alle sue dottrine.

Tuttavia non era ancora fuori della Chiesa. Anzi, ingannato abilmente dalla affabilità di un cameriere e segretario particolare del papa, Carlo di Miltitz, gentiluomo scettico e avveduto, parve che Lutero tendesse a correggere le sue dottrine e a promettere di non muovere guerra alla Chiesa.

Ma una nuova disputa accademica, che si accende a Lipsia, verso la metà del 1519, tra un canonico di Eichstadt, il dott. Eck, procancelliere dell'Università di Ingolstadt e inquisitore per la Baviera, e un seguace di Lutero, Carlostadio, risveglia la questione.Tra le tesi in discussione, ve n'era anche una che toccava la questione del primato della Chiesa romana, sostenendo che tale primato non sorgeva già nel secolo IV, ma risaliva a Cristo. La questione investiva la posizione del papato nella Chiesa, e Lutero non esita a prendere il suo posto, contro il pontefice.

La questione si allarga così dal terreno dottrinale e teologico a quello della disciplina ecclesiastica e dell'autorità del supremo capo della Chiesa. Forse l'animo di Lutero era già, anche su questo punto, deliberato, poiché fin dal gennaio 1519, in una lettera non divulgata, egli si era proposto il problema se il pontefice romano non fosse l'Anticristo, e pareva propendere per questa sentenza.

Intanto all'adesione di numerosi ordini religiosi, di Università, di credenti, si aggiunse ora quella di potenti signori laici, di nobili, di popolo. Lutero, che già era stato spinto dal favore popolare a questa lotta, si sente ormai chiamato ad una affermazione risoluta e ad una ardente propaganda, contro la Chiesa di Roma, che consente gli errori della vita mondana, che si cura soltanto degli interessi terreni, che si abbandona al traffico delle indulgenze.

Reso forte ormai da un senso preciso di sicurezza per la sua persona, Lutero non esita a rivelare anche all'esterno quell'apostasia dalla Chiesa di Roma, che era già da tempo compiuta nell'animo suo, e che fino allora non aveva osato in tutto di manifestare. Egli si giudica chiamato da una missione: quella di ricondurre la Chiesa alla purità primitiva, di spogliarla delle sue ricchezze mondane, di elevarla alla vera ispirazione religiosa; e formula il programma della nuova vita religiosa e civile: ritornare esclusivamente al Vangelo e rivolgere ad usi laici le ricchezze male acquistate della Chiesa.Mentre a Roma si tenevano consulte, per riprendere quella azione energica, che la fuga di Augusta aveva interrotta; Lutero, guadagnata la sua convinzione e la sua libertà, trova un nuovo alleato e un nuovo maestro in Ulrico di Hutten, che rappresentava la guerra senza quartiere degli umanisti germanici contro la Chiesa e contro Roma. Dopo la disputa lipsiense, Hutten aveva abbracciato la dottrina di Lutero, e lo incitava a farne il fondamento per una lotta nazionale germanica contro Roma. Bisognava che tutta la Germania si sollevasse contro Roma, poiché là «é il grande granaio dell'orbe terrestre, ove si ammassa quanto é rubato e tolto in tutti i paesi».

Sotto l'influenza di Hutten, Lutero adottò un nuovo metodo di lotta, per cui, uscendo dal terreno teologico, la questione fu portata in mezzo al popolo, nel nome della nazione germanica anelante a sciogliersi dai vincoli di Roma.

Egli dettò allora due scritti, che furono diffusi rapidamente per tutta la Germania e che sono il manifesto del nuovo verbo religioso e politico: lo scritto «Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca», che è un invito ai grandi dell'Impero a svincolarsi dagli impacci della Chiesa romana e a portare la fede nell'interno della coscienza; e l'altro, intitolato: «La Cattività di Babilonia», che è una condanna della Chiesa romana e dei suoi metodi e una ribellione all'autorità. La Germania doveva liberarsi «dal ladro romano, dal vergognoso diabolico reggimento dei Romani». Invece di combattere contro i Turchi, bisognava combattere la Chiesa.Quegli scritti furono accolti con immenso giubilo in tutta la Germania, e trovarono subito larghe adesioni nelle schiere della nobiltà e del popolo. Lutero diventava l'interprete di una ribellione religiosa e politica della Germania, contro l'autorità fino allora riconosciuta della Chiesa romana e dei suoi fautori. «La dottrina insegnata da Lutero, scrive il grande Elettore di Sassonia, é così radicata nei cuori che, se si tenta non di confutarla, ma di distruggerla, con la forza, non si otterrà altro che tempeste e rivolte da cui il popolo stesso non avrà che a soffrire ».

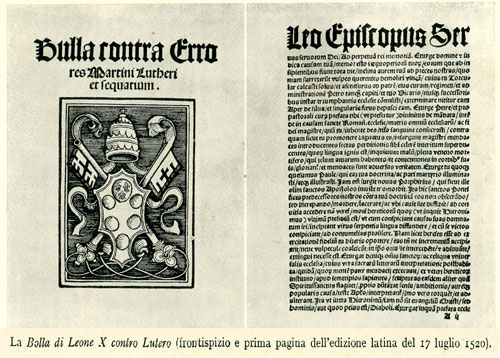

Quando; il 15 giugno 1520, il pontefice Leone X, preoccupato ormai del movimento religioso che si era diffuso in Germania, lanciò contro Lutero la bolla di scomunica, illudendosi di troncare quel moto con un atto di autorità, identico a quelli che, molte volte, avevano abbattuto le sorgenti eresie, era ormai troppo tardi.

Lutero aveva ormai preso il suo posto, non più in una questione teologica, ma in una lotta aspra, tenace, senza quartiere, di un intero popolo contro la Chiesa romana e contro i pontefici che la rappresentavano; e la nobiltà e il popolo di Germania, ansiosi di gettare dalle spalle un giogo, che gravava pesantemente e a cui non si adattavano, avevano abbracciato la causa di Lutero ed erano deliberati a difenderla fino all'ultimo sangue.Tra i fautori di Lutero, la bolla di scomunica non destò sgomento, ma piuttosto sdegno e volontà di raddoppiare le forze nella lotta; e Lutero, ormai determinato più che mai, rispondendo col rogo al rogo dei suoi libri, il 10 dicembre 1520, dinanzi al palazzo del suo grande protettore, l'Elettore di Sassonia, in Wittemberg, brucia la bolla pontificia fra le acclamazioni dei suoi fedeli seguaci e tra l'entusiasmo di una moltitudine di popolo.

______________________________

LUTERO, IL POPOLO TEDESCO E L'IMPERO

Con gli ultimi avvenimenti e con gli scritti alla nobiltà tedesca e sulla "cattività di Babilonia", le dottrine di Lutero si erano precisate nella forma di una nuova dottrina religiosa e civile. Richiamandosi all'essenza cristiana primitiva, espressa nella Bibbia, e negando l'autorità della Chiesa, fino allora rispettata, giungeva a tracciare un nuovo programma politico e sociale.Nella dottrina di Lutero, sola fonte della fede doveva essere la Bibbia, liberamente interpretata secondo l'intimo sentimento del credente, il quale può partecipare alla rigenerazione promessa da Cristo con l'intensità della fede. Tale dottrina negava così di colpo tutta la tradizione della Chiesa, elemento storico vivo della cristianità; negava la necessità di un sacerdozio, poiché il libero esame era sufficiente alla concezione cristiana; distruggeva il principio d'autorità della Chiesa, che pure era stato uno dei fattori del faticoso progresso civile.

In questi suoi concetti, Lutero si ispirava in parte alle proposizioni mistiche e insieme violente di S. Paolo e alla rude concezione ormai quasi medioevale di S. Agostino; ma soprattutto alle teorie di Wycliff e di Giovanni Huss, che tante volte erano affiorate nella storia delle eresie. Non vi era dunque nulla di originale in lui; né forse egli presumeva di essere originale. Anzi, nella dottrina di Lutero, ritornarono sulla scena elementi e forme, che si potrebbero dire schiettamente medioevali e che la società civile, nel suo lento progresso, aveva da tempo superati.

Il libero esame, proposto da Lutero, non era affatto quella coraggiosa e faticosa ricerca intellettuale, che è espressa per noi da quella formula; non è un prodotto della ragione. Anzi la ragione, che Lutero chiama «la fidanzata del diavolo», è uno strumento pericoloso, che può portare il credente alla rovina. Il libero esame non é che l'ispirazione del fedele sulla base della grazia divina, cioè un dono divino, che illumina e solleva la mente umana. E quanto alla distruzione, voluta da Lutero, della forza tradizionale e pratica dell'autorità, la quale era stata una creazione faticosa del medio evo, essa era un salto nel buio, poiché poteva portare allo scatenamento delle passioni più torbide, al trionfo delle cupidigie più violente, che il medio evo aveva già condannate.Nel manifesto alla nobiltà tedesca, Lutero condannava aspramente il triplice muro di cinta che, a suo dire, la Curia romana si era costruita intorno, per sfuggire ad ogni responsabilità e ad ogni controllo e per creare il suo dominio universale. Al potere civile era stato opposto il potere spirituale, che a quello sovrastava; ai dettami della Sacra Scrittura si era opposto, come unico interprete, il papa; alla regola del concilio si era obiettato che quest'ultimo non poteva essere convocato che dal papa.A questa triplice cinta di mura, Lutero oppone la sua dottrina. Il potere spirituale non esiste, perché ogni cristiano é sacerdote a sé stesso; l'autorità del pontefice non può essere superiore a quella delle divine scritture; la riunione dei concili non era di esclusiva competenza dei pontefici, perché la riunione degli apostoli in Gerusalemme non era stata convocata da Pietro e il concilio di Nicea era stato riunito da Costantino.

Condanna quindi il commercio delle cose sacre, che dice diretto da Roma, e vuole che siano soppresse tutte le signorie temporali dei vescovi e degli abati, poiché un sacerdote non può essere insieme prelato e principe. In corrispondenza, Lutero invita l'imperatore a confiscare il dominio temporale del papa.

In relazione con la vita cristiana, Lutero si pronuncia contro il lusso, contro il prestito ad usura, contro i facili guadagni, e soggiunge: «Sarebbe secondo Dio favorire il lavoro dei campi e diminuire gli affari del commercio: i contadini valgono meglio dei commercianti, perché Dio ha detto: tu guadagnerai il pane col sudore della tua fronte».

Si scaglia quindi contro le intemperanze di ogni natura; invoca la riforma del monachesimo, l'abolizione dell'obbligo del celibato del clero, e vorrebbe abolite tutte le feste, tranne la festa domenicale, giudicando le altre come incoraggiamento alla crapula, all'ozio e alla dissipazione.Finalmente, in quello scritto, egli reclamava una riforma delle Università tedesche, che vuole costruite come strumento per una seria e razionale preparazione della gioventù cristiana e del popolo tedesco.

Nel trattato sulla cattività di Babilonia, Lutero raffigura la dottrina dei sacramenti come una serie astuta di mezzi, con cui la Chiesa romana lega i suoi fedeli a perpetua servitù, dalla nascita alla morte. Egli non ammette che tre sacramenti: battesimo, penitenza, eucarestia, proclamando anche per questi che la loro efficacia deriva principalmente dalla fede interiore che deve accompagnarli.Nega agli altri sacramenti l'origine divina, e fonda tutta la fede su un sentimento interiore, valorizzato dalla disciplina nei veri sacramenti istituiti da Dio.In un altro opuscolo « De libertate christiana », pubblicato anch'esso in questo periodo (seconda metà dell'anno 1520), Lutero si propone di dimostrare che il cristiano é padrone di tutte le cose, é liberissimo e soggetto a nessuno; e che per contrasto, rispetto alla fede, il cristiano è servo devotissimo e a tutti soggetto. A questa libertà e a questa soggezione, Lutero pone il fondamento esclusivo dei testi sacri, illuminati dalla fede, negando il valore d'ogni altro vincolo e d'ogni altro dominio.

Con queste distruzioni delle basi stesse dell'insegnamento cristiano, forse già in vista dell'attesa scomunica, Lutero preparava, nella nobiltà e nel popolo tedesco, un senso di attaccamento e di difesa delle sue nuove dottrine, facilmente intelligibili e utilmente adottabili, contro tutto il peso delle regole ecclesiastiche, fino allora riconosciute, che costituivano un formidabile impedimento alle facili trasgressioni dell'animo e dell'azione umana.

Lutero negava così la forza della ragione e l'autorità della Chiesa. Egli colpiva perciò i maggiori progressi della società, che stava uscendo dal medio evo, e rientrava quasi nell'orbita delle concezioni paurose e rozze della barbarie. Dominato da un fanatismo, ch'era il prodotto dei suoi terrori religiosi, Lutero si scagliava contro l'umanesimo, che era per lui un ritorno alla paganesimo e al peccato; combatteva il diritto romano, che era per lui un tessuto di incomprensibili brocratiche sottigliezze; si gettava contro la Chiesa, che era nel suo pensiero una costruzione artificiosa, destinata a difendere interessi illegittimi.Sfuggiva a lui in pieno il senso di profonda umanità o di squisita gentilezza, che emana dalle letterature e dalle arti classiche e che tanto ha contribuito a ingentilire il costume; egli disconosceva il carattere profondamente civile del diritto romano, che era riuscito a precisare e a temperare saggiamente gli interessi umani ed era destinato, malgrado quella fiera avversione, a diventare anche il diritto della nazione tedesca; egli non vedeva che l'autorità della Chiesa, appoggiata ad una sapiente gerarchia, anche se malamente applicata, era tuttavia una potente garanzia di stabilità e di progresso, e un freno agli errori e ai contrasti della povera umanità.

Ma tuttavia proprio per questi disconoscimenti le dottrine di Lutero erano in grado di attrarre a sé, con irrefrenabile entusiasmo, le rozze menti dei suoi compatrioti. Il popolo tedesco, profondamente religioso, era lieto di poter leggere liberamente le Sacre Scritture, di cui Lutero andava compiendo, in forma viva e attraente, la traduzione; era felice di vedere condannate come demoniache le lettere antiche, per comprendere le quali era necessario uno sforzo mentale formidabile; era ansioso di veder gettate alle ortiche quelle regole sottili e sapienti del diritto romano, che non potevano essere accolte senza sforzo da una società non ancora incivilita; era lieto che le ricchezze e le cupidigie del clero fossero denunciate come una violazione del Vangelo, poiché così sperava in un alleviamento dei pesi eccessivi di una civiltà, per cui si dichiarava immaturo. La visione luminosa di una libertà senza confini tentava, com é facile comprendere, la mente di tutti.

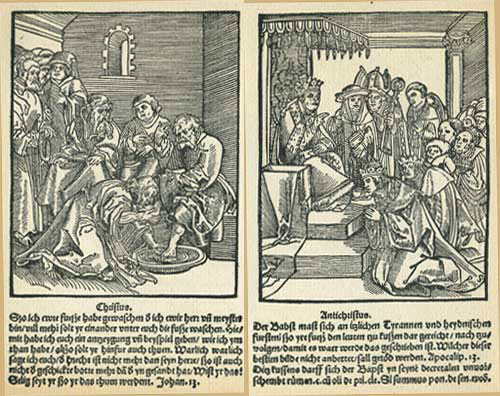

La forma, poi, in cui queste dottrine furono esposte, appariva sommamente adatta agli spiriti a cui era destinata. Fermo nella sua convinzione, Lutero, capì che bisognava uscire dalle forme dotte e accostarsi all'anima e all'intelligenza popolare. Egli aveva impresa una traduzione della Bibbia in tedesco, di cui i pochi passi fino allora apparsi dimostravano già le linee semplici e potenti, capaci di conquistare le menti del popolo. La stampa divulgava rapidamente i forti, chiari e vibranti opuscoli di Lutero, e li portava subito nelle più remote contrade della Germania.Nel fervore della lotta, Lutero non esitò a servirsi delle realistiche immagini satiriche, che colpivano le menti più rozze e raggiungevano un risultato più rapido e più sicuro. Furono divulgati, in quegli anni, caratteristici opuscoli con rozze e satiriche figure, in xilografia, alcune delle quali quasi oscene, contro il papa e contro la Chiesa romana, le quali ebbero larghissimo successo ed aiutarono il trionfo della riforma. «Lutero, scrive il Voltaire, con le bassezze di uno stile barbaro, trionfava nel suo paese su tutta la gentilezza romana ».

Una volta era Gesù

che con umiltà lavava i piedi a san Pietro,

ora il papa con la sua arroganza vuole che un re e un imperatore gli baci

il piede.

( Testi di Lutero - Xilografie di Luca Cranach)

D'altra parte, anche la nobiltà feudale, allora numerosissima in Germania, doveva essere singolarmente attratta dalle dottrine ardite e innovatrici di Lutero. Queste dottrine condannavano la signoria territoriale e temporale dei vescovi e degli abati ed esaltavano una organizzazione ecclesiastica purificata da ogni interesse terreno e legata alla sua pura visione religiosa. Questo voleva dire la rinuncia e la spoliazione delle grandi signorie feudali, affidate ai vescovi e ai monasteri, e quindi la ricaduta di questi diritti e di questi patrimoni a vantaggio dei principi e dei signori temporali. Si apriva così (con notevole opportunismo) la speranza di nuove ricchezze, e soprattutto si escludevano le signorie temporali dei vescovi e degli abati, che significavano una limitazione rigida e intangibile ai diritti dei grandi principi e dei grandi feudatari.

E poiché Lutero insegnava che l'autorità dello Stato non doveva fare eccezioni, e doveva intendersi estesa anche al ceto ecclesiastico, che é soggetto, come tutti gli altri, al potere civile, così si garantiva ai grandi signori territoriali un considerevole aumento di potenza, che doveva guadagnare alle dottrine dell'innovatore un grande esercito di seguaci.

Da un lato, il popolo tedesco trovava nelle nuove dottrine una costruzione più adatta alla sua mentalità e alle sue tendenze, e le vedeva intente a distruggere un ordine di cose, a cui non si adattava. Dall'altro, i grandi principi vi vedevano la certezza di un aumento di ricchezze e di potenza, per cui dovevano essere fortemente interessati.

È facile dunque giustificare il trionfo rapido e decisivo di queste dottrine, che preparavano una nuova storia. La Germania sentiva finalmente sé stessa. Lo stile di Lutero, rude e pesante, ma forte e sincero, esprimeva ormai l'anima di un popolo nuovo, che, attraverso dure lotte, sotto l'impulso di fattori esterni, tendeva ad affermare la sua personalità. La protesta alta, solenne, sicura, contro le estreme sottigliezze dell'umanesimo, contro la complessità e le cupidigie della Chiesa romana, esprimeva la volontà ormai ferma di liberarsi dalla soggezione straniera, di affermare la propria forza, in via di maturazione.Nasceva la nazione tedesca, con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti; la nazione tedesca, che, in quella occasione, doveva accogliere da Lutero stesso, nell'atto della suo nascita, l'inno famoso: "Una solida fortezza é il nostro Dio" che diventò l'inno della rivoluzione religiosa e sociale della nuova Germania.

Ma questo movimento religioso, che minacciava di travolgere lo stato politico e sociale della Germania, doveva preoccupare l'Impero, che fino allora si era retto sulle basi della civiltà cattolica, anche se spesso in lotta con la Chiesa romana, e che, essendo allora in guerra con la Francia, non poteva perdere l'appoggio del papa.Mentre si svolgevano questi eventi religiosi e politici, era morto l'imperatore Massimiliano (12 gennaio 1519), e gli Elettori avevano chiamato all'Impero Carlo, l'erede fortunato dei regni d'Aragona e di Castiglia, e dei vasti e ricchi possessi della Casa di Borgogna e della Casa d'Austria (28 giugno 1519). Assumendo il nome di Carlo V, il nuovo imperatore si trovava improvvisamente a reggere un vastissimo Impero, che aveva allora avuto riconosciuti anche i domini d'oltremare, e che rappresentava, così, una formidabile potenza territoriale, la quale abbracciava due mondi.

Tuttavia questa potenza era minacciata dall'azione energica di una giovane nazione, la Francia, che aveva già conseguito brillanti successi in Italia e nelle Fiandre, e che si vedeva troppo compressa dai dominii imperiali, ora che, a mezzogiorno e ad oriente, trovava d'un tratto congiunte le forze rivali della Spagna e dell'Impero. Già la rivalità, nonostante le passeggere alleanze, si era manifestata agli inizi del secolo XVI, e più tardi si era esasperata, sia per l'invidia dei facili trionfi francesi, sia per la concorrenza dei due rivali, Francesco I e Carlo V, allo scettro imperiale. Tutto faceva presagire prossima la guerra.D'altra parte, l'Impero non poteva prescindere dalla Germania, che, in questo momento, era indebolita dai movimenti religiosi. L'interesse del nuovo imperatore Carlo V, di animo profondamente cattolico, avrebbe sospinto ad una lotta aspra e decisiva contro la nascente eresia e ad una alleanza stretta fra la Chiesa e l'Impero. Tuttavia due cause si opponevano a questi risultati.

Anzitutto il movimento religioso trovava un forte irriducibile base nelle condizioni sociali e intellettuali della nuova Germania di quegli anni. In secondo luogo, la politica tentennante e a dirittura doppia del pontefice Leone X, per piccoli interessi rimasta a lungo incerta tra Francesco I e Carlo V, aveva impedito quell'accordo tempestivo, che avrebbe potuto forse frenare i rapidi e travolgenti progressi della riforma.

Sta di fatto che, quando Leone X, nel giugno del 1520, emanava la bolla di scomunica contro Lutero, non vi era ancora un accordo preciso tra l'imperatore e il pontefice, e forse, nell'animo dei primo, durava vivo il risentimento per il contegno incerto del pontefice nell'occasione della sua elezione imperiale. E invece il contenuto della bolla presupponeva non soltanto l'accordo, ma addirittura la dipendenza del braccio secolare.

Non soltanto si erano dati 60 giorni di tempo a Lutero per ritrattare le sue dottrine, sotto la minaccia della pena contro gli eretici; ma si erano invitate le autorità civili a bruciare gli scritti di Lutero, ad imprigionare eventualmente il ribelle e a cacciarlo da tutti i territori.Tuttavia vi erano sia da una parte che dall'altra interessi convergenti, che consigliavano un avvicinamento. Carlo V parve ben disposto verso il pontefice, e mostrò di voler combattere le dottrine di Lutero, almeno nei Paesi Bassi, accendendo le maggiori speranze negli inviati del pontefice, Girolamo Aloandro, bibliotecario papale, e Giovanni Eck, professore ad Ingolstadt, che erano stati mandati per la pubblicazione e l'esecuzione della bolla di scomunica.

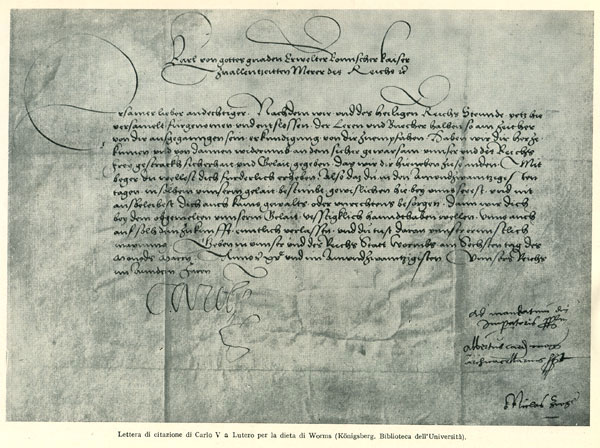

Ma in realtà l'azione del nuovo imperatore non poteva essere decisiva. Bisognava ormai tener conto delle correnti favorevoli a Lutero, che si erano sviluppate in tutte le classi della Germania. Carlo V cercava la pace interna dei suoi paesi, e questa pace interna non poteva trovarsi che con l'accordo. Convocò pertanto, per l'inizio del 1521, una dieta dei grandi dell'Impero a Worms, invitandovi Lutero con un salvacondotto. La procedura ideata da Carlo V contrastava con le disposizioni contenute nella bolla, le quali avevano pronunciato già una condanna assoluta e non ammettevano indugi; ma non poteva essere avversata.Carlo V si illudeva forse che fosse possibile una conciliazione, e dimostrò molto interesse per questa assemblea di grandi e di dotti, che avrebbe dovuto pacificare gli spiriti e restituire la tranquillità alla Germania.

Fin dalla prima seduta, l'inviato del papa, Aloandro, con un lungo discorso, cercò dì dimostrare i pericoli, a cui le nuove dottrine conducevano la Germania. L'ordine religioso e civile degli Stati era tutto sconvolto, e il legato domandò, in base ad un apposito breve pontificio, che uscisse dalla dieta un editto generale, il quale desse forza di legge alla bolla di scomunica contro Lutero ed i suoi seguaci, e riconducesse così la pace religiosa e civile.

Questa proposta sollevò le alte proteste dei partigiani di Lutero; ma Carlo, desideroso di appagare la richiesta pontificia, fece subito preparare l'editto, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea. Ma questa fu d'avviso che, di fronte all' eccitabilità del popolo tedesco, convenisse prima far comparire alla dieta lo stesso Lutero e soddisfare così le esigenze popolari.Carlo aderì alla proposta; e pare che la sua adesione, destinata a procrastinare ogni risoluzione, fosse ispirata anche da un nuovo senso di benevolenza verso Lutero, provocato dalla notizia, allora pervenuta, di nascoste trattative di Leone X col re di Francia, trattative che dovevano inasprire l'animo dell'imperatore contro il pontefice e renderlo invece indulgente verso i nemici della Chiesa.Furono preparati la citazione e il salvacondotto per Lutero, in data 6 marzo 1521, e questo salvacondotto, nelle sue formule riguardose e rassicuranti verso la scomunicato, rivelava forse anche meglio il mutato sentimento dell'imperatore verso il ribelle.

Il 26 marzo comparve a Wittemberg l'araldo imperiale, per consegnare a Lutero la citazione; e forse fu notato che quell'araldo, chiamato Sturm di Oppenheim, era famoso per la sua avversione agli abusi di Roma, sicché la persona stessa doveva essere stata scelta per dare garanzia di indulgenza verso lo scomunicato.Lutero sentì forse questo mutamento di correnti, e non esitò a prendere la sua risoluzione favorevole. Tuttavia, nel frattempo, quasi per frenare e combattere questa tendenza all'indulgenza, il legato del papa emanava, per ordine del pontefice, una nuova scomunica contro tutti gli eretici, e in particolare contro Lutero.

I sostenitori di Lutero, memori della sorte di Giovanni Huss al concilio di Costanza, avrebbero voluto trattenere il monaco da un intervento, che giudicavano pericoloso; ma Lutero rispose: «Sono legalmente citato e andrò, dovessi vedere congiurati contro di me tanti diavoli quante sono le tegole sui tetti».

Il suo viaggio da Wittemberg fu trionfale; le accoglienze di Worms furono memorabili. Nell'entusiasmo delle folle, egli compose l'inno, di cui abbiamo parlato, e che divenne il grido della Germania protestante.

Il 17 aprile 1521, Lutero comparve dinanzi alla Dieta, che era veramente solenne. Intorno alla maestà di Carlo V, che aveva al fianco il fratello Ferdinando, vi erano sei elettori, ventiquattro duchi, otto margravi, sette ambasciatori, prelati, principi, conti, baroni, cavalieri.

Invitato a ritrattare o a riconfermare i suoi scritti, Lutero ebbe un momento di esitazione, e chiese la proroga di un giorno.Nel giorno seguente, Lutero, a voce sicura e forte, pronunciò una franca difesa delle sue idee religiose e civili, dichiarò formalmente di rigettare l'autorità del papa e dei concili, non riconosciuta nei testi sacri, confermò i suoi scritti, e concluse: «Se non sono convinto da testimonianze della Sacra Scrittura, non posso né voglio ritrattare nulla, perché, per un cristiano, non é né leale, né permesso, né senza pericoli, agire contro la propria coscienza, illuminata dalla fede».Questo franco e sicuro contegno guadagnò nuovi seguaci a Lutero. I legati del papa si erano ritirati dalla seduta, per protestare contro lo scandalo, per cui uno scomunicato era stato ripetutamente ammesso ed ascoltato in una pubblica assemblea delle maggiori autorità temporali e spirituali dell'Impero.

L'Elettore di Sassonia, che già era stato fra i più indulgenti verso Lutero, non esitò a congratularsi col ribelle e a dichiararsi decisamente dalla sua parte. Altri principi lo imitarono.

Quando un dottore, inviato dal margravio di Baden, invocò da Lutero, in nome della fede cristiana e della pace dell'Impero, una ritrattazione piena e completa, e una ubbidienza totale alla maestà dell'Imperatore; Lutero poté levare alta la sua voce: «A tutto, rispose, sono pronto; a tutto, che non sia contro l'onore e contro la fede di Cristo».Allora il cancelliere di Treveri, a nome dell'imperatore, lo dichiarò disobbediente all'autorità imperiale. Ma, nello stesso tempo, in virtù del salvacondotto, lo avvertì che avrebbe potuto partire senza offesa.

Mentre Carlo V dichiarava di voler difendere contro l'eretico la giusta fede, non si poté violare il salvacondotto, anche per la resistenza minacciosa dei seguaci di Lutero.Il 26 aprile l'imperatore obbligava il professore di Wittemberg ad abbandonare Worms. Il messo pontificio Aloandro preparò il mandato imperiale che doveva condannare l'eretico; ma Carlo V, per motivi di prudenza politica, fece bandire il testo soltanto il 25 maggio, quando Lutero era già in salvo.

L'editto di Worms fulminava il bando dell'Impero contro Lutero e invitava a distruggerne gli scritti.

Si ordinava poi a qualunque dei principi, scaduto il termine del salvacondotto, di catturarlo e consegnarlo all'imperatore, per essere mandato al rogo. La stessa pena e la confisca dei beni era comminata contro coloro che seguissero le sue dottrine, sottoponendosi a censura preventiva tutte le opere di teologia e di filosofia religiosa, che avrebbero dovuto essere in seguito pubblicate.Ma Lutero era ormai partito indisturbato da Worms, e, protetto dai suoi potenti seguaci era scomparso quasi misteriosamente, lasciando nell'incertezza alcuni dei suoi sostenitori. Alberto Durer lo piangeva come morto, scrivendo nel suo giornale: «O voi tutti, cristiani, aiutatemi a piangere quest'uomo, che ha lo spirito di Dio, e a pregar Dio che ci mandi un altro uomo illuminato».Lutero non era morto. L'Elettore di Sassonia, suo convinto protettore, l'aveva fatto accompagnare da fidati cavalieri, nel castello di Wartburg in Turingia, dove visse per dieci mesi quasi ignorato, sotto il nome di cavaliere Giorgio.

«Mi ritirai dalla lotta - scriveva più tardi Lutero - cedendo al consiglio dei miei amici; ma mio malgrado, e dubitando che questo atto non fosse accetto a Dio. Dicevo a me stesso che avrei dovuto esporre la mia testa al furore degli avversari; ma gli amici pensarono diversamente. Alcuni cavalieri da essi appostati finsero di tendermi un'imboscata e mi arrestarono lungo la via, portandomi in luogo sicuro, dove mi si tratta assai cortesemente. Ma, credetemi, preferirei essere esposto a tutti i demoni, anziché vivere in solitudine oziosa. È più facile lottare contro il diavolo incarnato, ossia contro gli uomini, che contro le orribili tentazioni spirituali. Sovente io cado, ma la mano di Dio mi rialza. Desidero ardentemente ritornare alla vita, ma vi rinuncio fintanto che Dio non mi ci chiama».Queste parole dimostrano quanto pesasse a Lutero il tenersi lontano dalla lotta, proprio nel momento in cui questa si agitava più grave e si faceva critica.

Ma non per questo la penna era stata abbandonata, nè la solitudine era così oziosa, come la lettera farebbe credere.

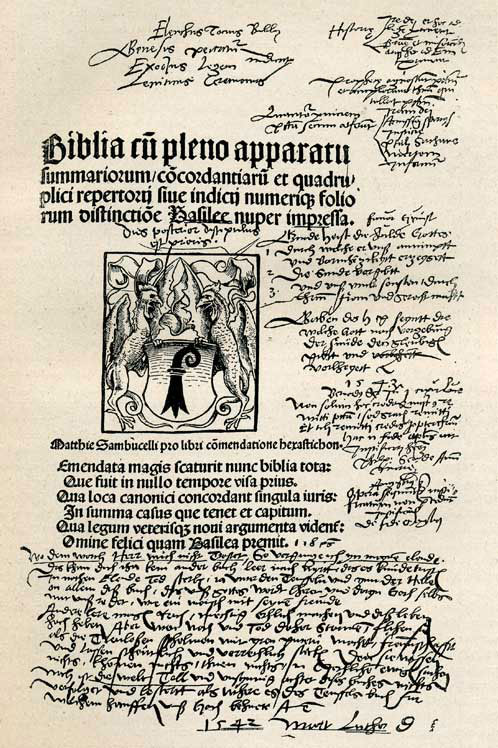

Nella selvaggia solitudine di quel luogo, Lutero si dedicò alla traduzione della Bibbia, di cui già aveva dato qualche saggio.Si narra che, tra il dicembre del 1520 e il febbraio del 1521, in poco più di due mesi, nella stanza severa, che ancora oggi si conserva all' ammirazione dei visitatori, egli tradusse dal greco tutto il Nuovo Testamento. Superando le notevoli difficoltà dei testi, egli creò un'opera mirabile, che, dal punto di vista linguistico, costituisce uno dei primi e più felici saggi del tedesco moderno.