VISITA ANCHE LE ALTRE 10.000 PAGINE SU ...

![]()

TRENTADUESIMO CAPITOLO

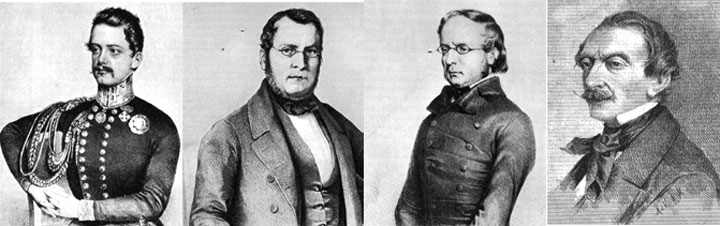

4 protagonisti: Il giovane re Vittorio Emanuele

- Il Conte Cavour - Vincenzo Gioberti - Massimo D'Azeglio

VISITA ANCHE LE ALTRE 10.000 PAGINE SU ...

![]()

TRENTADUESIMO CAPITOLO

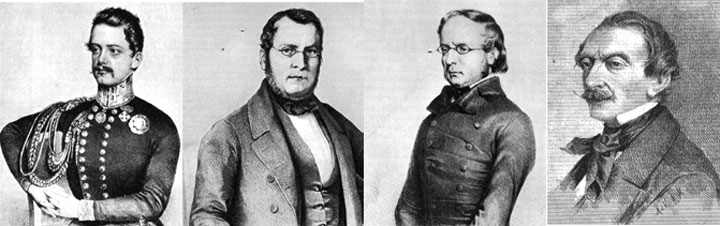

4 protagonisti: Il giovane re Vittorio Emanuele

- Il Conte Cavour - Vincenzo Gioberti - Massimo D'Azeglio

CAPITOLO TRENTADUESIMO

L'anno 1850. - La reazione e la rivoluzione. - L'Inghilterra. - Gli italiani discordi nei mezzi per divenire nazione. - Gli esuli. - I prigionieri. - Mazzini e la stampa clandestina. - Il Piemonte terra di rifugio. - Posizione sua difficile. - Il marchese Massimo d'Azeglio. - Il conte Benso di Cavour. - Prima lotta con la Chiesa. - Morte di Pietro Santa Rosa. - Vittorio Emanuele e Giorgio Pallavicino.

L'anarchia è sì veramente il disaccordo

fra le idee d'una nazione

e i fatti legali della sua esistenza.

CARLO CATTANEO.L' anno 1850 trovava l'Italia materialmente affranta, moralmente affrancata dall'antica schiavitù che fino allora gli italiani avevano dovuto subire come destino inevitabile. Ed ora l'essere ricaduta in balìa dell'Austria li tormentava e li spingeva a ricercarne le cause; chi nel tradimento sabaudo, chi nella propaganda inopportuna dei repubblicani, chi nella diserzione di Pio IX, chi nell'intervento della parricida repubblica francese.

Nessuno che pensasse e soffrisse per le sciagure della patria vi si rassegnava o si occupava di altra questione che non fosse quella del come prepararsi per ricominciare la lotta. L'Austria, umiliata, vinta per semplice insurrezione di popolo, era più che mai odiata e sprezzata, e meno temuta.

Il potere temporale dei papi era faccenda di occupazione francese. Il trono degli stoldi Borboni sarebbe caduto da sé una volta cacciata l'Austria e tornato semplice vescovo il papa-re. Laonde, fuori l'Austria! Radetzky e i suoi luogotenenti, benché l'assedio di Venezia li avesse messi in gran pensieri, ritornati padroni non furono più solleciti dell'avvenire.

Fucilare, bastonare, sequestrare, vendicarsi del passato, tenere in mortificazione e sottomesso il Piemonte, emulare gli sgherri del Papa, che fecero maggior strazio della Romagna di quel che i croati non facessero del Lombardo-veneto, e animare Ferdinando II nella persecuzione dei costituzionali: erano gli espedienti adottati per conservare il riconquistato imperio.L'Austria, la Prussia e la Russia, vivevano fermamente persuase di essere ritornate ai beati giorni della Santa Alleanza, e guardavano con occhio lucente la Francia rotolare sulla china della reazione, perché, schiava la Francia, più facilmente si poteva aggravare il giogo sul collo degli altri popoli. L'Inghilterra, a cui lo spettro del quarantotto aveva, benché in minor grado, turbato gli spiriti, come quello dell'ottantanove, respirò a pieni polmoni quando l'ultima scintilla della rivoluzione fu spenta in Ungheria.

Ed essa, nazione protestante, che non aveva nemmeno protestato contro l'iniqua spedizione francese, intesa a rimettere il Papa sul trono, e aveva rifiutato ogni soccorso anche morale a Venezia assediata, ora sconsigliava il Piemonte dalle provocazioni contro l'Austria, senza nemmeno tentare d'indurre questa potenza ad una politica meno brutale e repressiva.E mentre le più spiccate individualità rivoluzionarie erano errabonde nei due mondi, il Piemonte accoglieva e ospitava tutti quegli emigrati volontari o esclusi dall' amnistia, appartenenti ad ogni provincia d'Italia. Ad eccezione dei ricchissimi patrizi lombardi, la maggior parte di essi erano privi di mezzi e vivevano con onorati stenti dei sussidi delle famiglie o del proprio precario e improvvisato umile lavoro, e ai più bisognosi il governo presto fece provare il "come sa di sale il pane", di modo che molti, prevedendo eventuali amnistie, rimpatriarono.

Ospitali e generosi con tutti gli esuli si mostrarono però i popoli del Piemonte e della Liguria e tra essi e quegli esuli si stabilì ben presto una corrente di affetti e di aspirazioni che ebbero poi tanta parte negli eventi futuri.

Difficile, per non dire impossibile, colorire oggi un quadro esatto di quella regione ai piedi delle Alpi, la sola in tutta la penisola dove continuasse a sventolare il vessillo tricolore, dove non fossero cancellati i diritti e soffocate nel sangue le libertà popolari.

Ma numerosi e antichi erano i nemici degli uni e delle altre. Il clero, non ancora privato dei ricchi possessi, né privo di un solo privilegio, e l'aristocrazia ignorante corrotta e superba che mal tollerava la partecipazione, benché limitata, della classe borghese alle cose pubbliche, unirono i loro sforzi - con inspiratrice e fautrice la corte austriaca - per abbattere lo Statuto.Né si deve tacere che l'Austria, ora con minacce, ora con lusinghe di aumento di territorio, sospingeva il nuovo re a riafferrare lo scettro assoluto degli avi.

E senza la risposta delle urne al proclama di Moncalieri, attestatrice, secondo la frase dell'abate Anelli, "della piemontesca docilità", non c'era garanzia sulla sussistenza dello Statuto e della bandiera italica.Massimo d'Azeglio, alla testa degli affari, odiava allo stesso modo due cose: gli austriaci e i liberali; tenerissimo della propria popolarità, ebbe grande cura di allontanare da sé la taccia di aver richiamato il Piemonte all'antica servitù, attenendosi alla più scrupolosa osservanza della lettera dello Statuto, per poterne più agevolmente violare lo spirito.

Con la minaccia costante di ritirarsi dal ministero, e lasciando intravvedere lo spauracchio di un gabinetto di reazionari, ottenne il consenso della Camera a leggi antiliberali. E se a lui si deve l'iniziativa della lotta contro la Chiesa, a lui si deve pure l'umiliazione delle prime trattative con Roma.Questa é verità, ma verità è anche che egli era schietto patriota e che aveva contribuito non poco al risorgimento nazionale con i suoi scritti "Ettore Fieramosca" e "Niccolò dei Lapi", romanzi caldi di patrio amore; nei quali e nel narrare "i casi di Romagna" aveva illustrato la tempra virile e l'anima gagliarda degli italiani non secondi fra i popoli di razza latina, né inferiori agli anglo-sassoni. E memore del detto noblesse oblige, appena scoppiata la guerra, capo di stato maggiore di Durando, fu ferito a Vicenza. Virtù questa che coprì una moltitudine di peccati nell' Azeglio come nel conte Balbo, il quale andava ripetendo che non doveva concludere il Piemonte una pace con l' Austria ma solo accordare tregue della durata di dieci anni, e di aver egli dato cinque figli alla guerra, uno de' quali a Novara perdette la vita.

Virtù comune al maggior numero degli italiani e che proiettò una grand'ombra su chi ne era privo. E ne fu interamente privo l'uomo destinato da quel momento a figurare fra i primissimi attori sulla scena italica, dal 1849 fino alla propria morte, il conte Camillo Benso di Cavour.

"Egli nacque nell' agosto del 1810, figlio del marchese Michele di Cavour, uno degli uomini più invisi ai torinesi per essere stato vicario di Torino e grande incettatore di grano, e fratello minore del marchese Gustavo, gesuitante. Entrato a dieci anni nell'Accademia militare di Torino, ne uscì a 16 sottotenente del genio, e, perchè nobile, fu iscritto fra i paggi di casa reale e paggio fu a Carlo Alberto. Abbandonata presto la carriera militare, si diede ai viaggi e a sputar sentenze capitali sui tentativi degli uomini d'azione, e con un amico suo d'Inghilterra si augurava che l'Italia, stretta da un lato dalle baionette austriache e dall'altro dalle scomuniche papali, trovasse nella voce dell'Inghilterra, levata in tuono fermo e positivo, il mezzo per ottenere almeno un governo sopportabile e in armonia con le idee e con i costumi del nostro secolo" (Il conte Camillo di Cavour. Documenti editi ed inediti per Nicomede Bianchi, pag. 7 e 8.).

Giunto l'anno 1847, Cavour nè scrivendo, né cospirando aveva fatto alcuna cosa per la patria schiava, da Torino inviò una lettera nel novembre ad un amico ove si legge: "Mi sono dato assai di pena per organizzare un partito moderato liberale, capace di tenere in freno gli esagerati, del resto poco numerosi in Piemonte. Noi stiamo per far uscire un giornale, diretto da me, da Balbo, da Santa Rosa e da altri nostri amici. Io cercherò in esso di tenere sulla via della moderazione la politica esteriore. In quanto alla politica interna sono certo che non avrò da fare alcuno sforzo per restare dentro una saggia linea, essendo che per ora il partito dell'ordine é il più numeroso. Massime che esso riceve la sua forza dal partito cattolico, che si é posto a capo del movimento. - Ora il clero, benché liberale e antiaustriaco, é tuttavia in politica di principii assai moderati".Questi ultimi periodi rispecchiano le aspirazioni e le idee politiche di Cavour al suo affacciarsi alla vita politica. Ma c'erano in lui tutte le qualità dello statista. - Occhio infallibile per i segni del tempo, ambizione sconfinata, facoltà di lavoro inesauribile, volontà indiscussa mai turbata da passioni, da affetti. Donde la sua attitudine nel saper approfittare delle passioni, delle debolezze, degli errori altrui; anche dell' altrui virtù per condurre gli uomini dove volevano e non sapevano arrivare; e all'occorrenza, ove voleva lui, loro malgrado.

I panegiristi di Cavour che pretendono congeniti in lui il patriottismo e l'ambizione di divenire il primo ministro dell'Italia Una, inciampano ad ogni spiegazione dei suoi atti, ad ogni giustificazione dei suoi errori; mentre prendendo l' uomo tutto intero qual é nel suo ambiente, ne risulta la figura brillante e ardita che l' Europa ammirava vivente, e che poi gran parte d'Italia pianse morto.

Mosse egli il primo passo avanti nel 1848, quando in una sala dell'Albergo dell'Europa, dove erano alloggiati i deputati genovesi, si costituiva una specie di assemblea deliberante con D'Azeglio presidente; vi intervenivano tutti i redattori dei giornali, Valerio per la Concordia, Brofferio per la Gazzetta del Popolo, Durando per il Monarcato, Cavour per il Risorgimento.

Si trattava di mandare un ugual numero di deputati genovesi e torinesi per domandare l'espulsione dei gesuiti e la guardia civica. Sul punto di essere adottato questo avviso, sorse Cavour e disse: "A che andare noi per le lunghe a chiedere provvedimenti che poco o nulla concludono! Io propongo che si domandi la Costituzione! ".Ed ebbe su questa proposta consenzienti Azeglio, Santa Rosa, Durando e Brofferio, mentre Sineo, Valerio, Lanza, Cornero ed altri scrittori di fogli liberali la combatterono dicendola troppo sollecita e prematura (*).

L'8 febbraio del '48 lo Statuto fu promesso,

il 27 febbraio grande festa nazionale e Te Deum alla Gran Madre di Dio

Il 4 marzo fu promulgato lo Statuto, ma erano appena cessate le feste quando...

Annunciando la vittoria dei milanesi contro gli austriaci, Cavour nel Risorgimento il 20 marzo scrisse:

"L'ora suprema per la monarchia Sabauda è suonata; l'ora delle forti deliberazioni, l'ora dalla quale dipendono i fati degl'imperi, le sorti dei popoli. Al cospetto degli avvenimenti di Lombardia e di Vienna l'esitazione, il dubbio, gli indugi non sono più possibili, essi sarebbero la più funesta delle politiche. Uomini noi di mente fredda, usi ad ascoltare assai più i dettami della ragione che non gl'impulsi del cuore, dopo di avere meditata attentamente ogni nostra parola dobbiamo in coscienza dichiararlo: una e sola via è aperta per la nazione, per il governo, per i re. La guerra! la guerra immediata e senza indugio".

(Storia del Piemonte dì Brofferio. Parte III, p. 26).Carlo Alberto "tentennò" un po', poi presa la deliberazione, volle egli stesso darne l'annunzio ai Torinesi:

"A Mezzanotte del 23 marzo - scrive Vittorio Bersezio che era presente - il popolo muto, severo, stava aspettando davanti alla reggia. Ad un tratto, il balcone della galleria d'armi si spalanca, e un torrente di luce si spande su quella folla raccolta. Migliaia e migliaia di facce si volgono all'insù, migliaia e migliaia di sguardi si fissano attenti a quel punto. Non si respira più; il cuore del Piemonte, per l'ansia, ha sospeso per un istante il suo battito. Compare pallida, ma illuminata da un sorriso novello l'alta figura del re; ai fianchi gli stanno i figli, nei quali il giovane sguardo brilla di una fiamma più viva. Carlo Alberto tiene in mano una fascia con i tre colori italiani, proprio quei tre colori condannati non molto tempo fa e temuti come simbolo di ribellione; questa fascia il re l'agita sopra il popolo. Un immenso applauso, un tuono, un uragano d'applausi scoppia da quella moltitudine: " Viva il Re, Viva l'Italia ! " È la guerra d'indipendenza, che dal trono di Casa Savoia si proclama all'Italia e al mondo".Il giorno seguente -il 24- apparve il famoso proclama:

"Popoli della Lombardia e della Venezia ! I destini d'Italia si maturano; sorti più felici arridono agli intrepidi difensori dei conculcati diritti. Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti, noi ci associamo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia. Popoli della Lombardia e della Venezia ! Le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, l'amico dall'amico. Asseconderemo i vostri giusti desideri affidandoci all'aiuto di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con così meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sé. E per meglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le nostre truppe, entrando nel territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.

CARLO ALBERTO.

La mattina dopo Carlo Alberto partì alla testa dell'esercito. Ma l'ex tenente del genio, di appena 38 anni, col suo "viso fresco fresco, colla sua robustezza e le sue poderose spalle" (GIUSEPPE TORELLI. Ricordi politici: pittura di Cavour nel 1848) neppur pensava di cingere la spada e di militare al seguito di colui del quale un giorno lo aveva servito come paggio. Se ne rimase tranquillamente all'ufficio del Risorgimento per

"Attendere ai detti, spiare i lamenti

Parlarne il domani senz'ira o dolor"

Dopo l'armistizio di Salasco, Cavour divenne fra i più fieri oppositori alla guerra di riscossa, e fiancheggiò calorosamente Gioberti quando questi risolse di rimettere sul trono la mano armata del Papa e del Granduca di Toscana.

Nelle elezioni generali del 1848, nessun collegio lo elesse; ma gli riuscì ad essere deputato nelle elezioni suppletive, e sedette sui banchi della destra.

Fu Cavour che consigliò a D'Azeglio lo scioglimento della Camera, schifando nella nuova ogni questione politica, e studiando di occuparla in quella economica: riforma postale, fusione delle Banche di Torino e Genova; Banche di circolazione, Opere pie, strade ferrate, ecc.

Abilissima tattica perché Cavour ancora ignorava se il carro dello Stato dovesse muoversi sul binario democratico (con i ribelli e il popolo) o sul retrogrado (fatto di nobili e potenti latifondisti), oppure per qualche tempo non muoversi affatto.Il suo discorso più notevole di quel tempo fu quello del marzo 1850 in appoggio del disegno di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, disegno denominato "legge Siccardi". Come in ogni altra cosa, il Piemonte era rimasto indietro rispetto agli altri Stati d'Italia anche nelle relazioni della potestà Civile e con la ecclesiastica, e il magnificare tale tentativo per imparentare la prima con i nuovi tempi é una delle solite adulazioni degli scrittori monarchici.

Tanto il Pinelli che il Siccardi e più tardi il Cavour decisero di procedere d'accordo con il papa e con il clero, i quali naturalmente vi si opposero con tutto il loro potere come chi si rifiuta di prestar mano alla propria decapitazione. Cionondimeno Cavour sostenne la legge, primo passo di lui verso i liberali, specialmente per l' ultima frase indirizzata ai ministri:

"progredite largamente sulla via delle riforme, e non temete d'indebolire la potenza del trono costituzionale, affidato alle vostre mani; ché invece lo rafforzerete, e con ciò farete che questo trono ponga nel nostro paese così salde radici, che quand' anche rumoreggiasse intorno a noi la tempesta rivoluzionaria, esso potrà non solo resistervi, ma altresì, raccogliendo attorno a sé tutte le forze vive d'Italia, condurre la nostra nazione a quegli alti destini cui é chiamata".Nell'agosto dello stesso anno morì Pietro Santa Rosa (figlio del martire del 1821) assillato dalla Chiesa perché si rifiutò alla ritrattazione assoluta e formale delle sue opinioni, e alla condanna de' suoi atti come ministro e come deputato. Poco prima di morire uscì con queste parole: "Ho quattro figli; essi non avranno dal loro padre un nome disonorato".

A succedergli, come ministro dell'agricoltura, industria e commercio, Massimo d'Azeglio indicò al re il Conte Cavour, il quale nell'aprile dell'anno seguente fu ministro delle finanze, e, in tale ufficio, diede non piccola impressione di abilità amministrativa. Quando il re sancì l'abolizione del foro ecclesiastico, quegli esuli, che di repubblica si rivelavano schivi e ai quali il Regno forte dell'alta Italia limitava il loro orizzonte, si volsero a esaltare l' atto e a gridare:

"Oggi contro il Papa, domani contro l'Austria!".Ma penosissimo riusci l'atto per le conseguenti proteste di Roma e dell'episcopato subalpino, per la ribellione dei vescovi di Torino e di Cagliari e per la punizione loro inflitta. Contornato da famiglia bigotta e per sangue e per affetti austriaci, il re non udiva che lamenti e rimproveri. Mentre gli veniva meno il sostegno dei retrogradi, si accorgeva di non aver conquistato il cuore di quanti professarono a suo padre fiducia e stima. E si opponeva al vero: "Io non dubito - scriveva il generale Giuseppe Dabormida ad Alfonso Lamarmora verso il fine del 1819 - che passate presto o tardi le attuali vertigini, l'animo suo buono sarà apprezzato dalla nazione e che finirà con l'essere amato: ma prima di giungere a tal punto, quanto non avrà egli da soffrire ! Se tu fossi qui potrei sfogare con te l'animo mio, e ne ho gran bisogno perché i miei amici non conoscendo bene il re non sanno simpatizzare con il mio dolore".

Il re vedeva volentieri gli esuli, delle altre province d'Italia. Appena giunto a Torino il generale Pepe, lo invitò, e dopo avere ascoltato con interesse molti particolari dell'assedio di Venezia, lo avvertì di essere libero il rimanere negli Stati Sardi. Il generale ringraziandolo disse: "Dinanzi agli occhi della M. V. vi sono due esempi di sovrani, che debbono essere considerati per imitare il primo, e non prendere a modello il secondo: quello del saggio Leopoldo re dei Belgi che si é comportato con tanta dignità ed ha assicurato al suo popolo il beneficio della libertà; e quello di Ferdinando re delle due Sicilie che, promessa e giurata la costituzione, l'ha offesa e violata ed oggi tormenta i suoi sudditi con ogni tipo di persecuzioni".

A cui il re rispose: "Generale; per trovare esempi sicuri di lealtà e di senno, non ho bisogno di uscire dalla mia famiglia. Ricordo la storia dei miei padri, e mi basta!".

Ebbe colloquio con il re anche Pietro Romeo; colui che un feroce sgherro del Borbone volle costringere con minacce di morte a portare nelle mani la testa tronca dell'eroico zio Domenico; Pietrorifiutandosi, fu portata a Reggio confitta in una picca, sotto i suoi occhi, collocata in vista della prigione in cui erano rinchiusi gli amici e i parenti di Domenico. Condannato a morte anche il fratello e commutatagli la pena nel carcere con catena (1847), esulò col figlio Pietro che fu poi deputato al Parlamento subalpino. Uomo fiero e democratico, ebbe però fiducia anche lui nel giovane re e agli amici ripeteva le sue parole e fra queste la frase: "Abbiamo bisogno di gloria per rialzarci".

Ma chi superò tutti gli altri per ispirare fiducia nel nuovo re, fu Giorgio Pallavicino, e la ispirò ai suoi molti amici e compagni d'esilio. Egli seppe poi infondere nel re stesso un senso del proprio altissimo dovere di capitanare il movimento italiano.

Giorgio Pallavicino, il vecchio martire dello Spielberg, era escluso dall' amnistia e residente in Torino. Dalle sue lettere a Gioberti prima e poi a Daniele Manin, apparì manifesto il lavoro costante ed entusiastico, per ottenere il suo scopo.

E come andremo dimostrando egli giunse ad attirare dentro l'orbita monarchica i più alieni, come La Farina, i Daniele Manin, i Foresti, i Garibaldi.

Singolare a dirsi! Gioberti era autore della celebrata dottrina dell'egemonia piemontese, specie di primato e di una sopra-padronanza in Italia della stessa. Mentre ora egli viveva sfiduciato; e alle rapsodie di Pallavicino che gli scriveva "essere Vittorio Emanuele il principe più popolare e forse il solo principe veramente popolare in Europa", narrando delle feste di Torino e di Stupinigi dove il popolo l'esercito e la corte formavano una sola famiglia, e dell'universale gioia in Piemonte - Gioberti rispondeva "non potere partecipare alle speranze dei torinesi, né capire come, da uomini poco veggenti e fiacchi, i subalpini aspettassero il compimento di una grandi opera".

Eppure a questa grande opera i subalpini si accinsero, e a sospingerli verso il suo compimento coadiuvarono i despoti d'Italia e i tentativi stessi degli italiani anti-monarchici per rovesciare il dispotismo.